浦上玉堂と琴

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

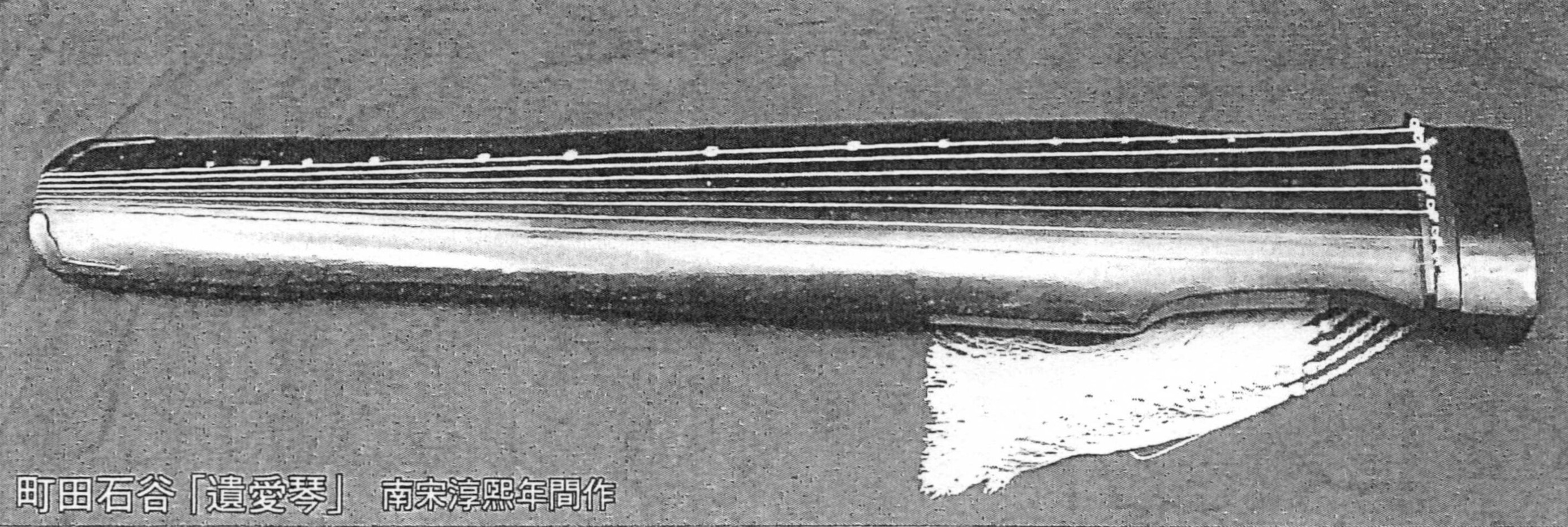

江戸期を代表する文人画家の浦上玉堂(一七四五~一八二〇、通称兵衛門、諱は弼、字君輔)と、明治の画家川合玉堂。まさかに、今もってこの二人の混同はあるまいが、岡山の支藩備中鴨方藩の中級武士であった玉堂は、中年以降武士を捨て、琴と丹青とをもって生きた。その遺作は、今は国宝に指定されるほどであるが、むしろその生前は、琴を酷愛した文人音楽家として有名であった。

この琴(きん、きんのこと。俗称七絃琴。現代中国語では古琴)というのは、世に言う普通の十三絃の箏(そう、そうのこと)ではなく、中国の文人が嗜む七絃の古琴であることは、多少とも中国学や江戸の文事を齧った者の間では周知の事柄であろう。

よく和漢の水墨画中に描かれた、いかにも訳有りげな高士や、それに伴う童子が細長い袋を抱えていたり、瀑布を前に岩に腰掛け、両膝に小さ琴を乗せている図柄、また君子四友という琴棊書画を題材とした画題などがあるので、大方は「ああ、あれか」と合点されるに違いない。

琴は、伝説の時代を起源とする中国最古の絃楽器である。以後、歴代の帝王や名だたる文人たちによって大切に引き継がれてきたが、その長い歴史の中で、儒の礼楽思想を根底に、遂次仏教さらには道教をも加味して、それまでの琴譜(減字譜)、演奏法、美学、製琴、製絃法などが整理され、混然一体、明代中期に至って「琴学」というジャンルに発展確立した。

中国の文人を憧憬した玉堂はこれらに倣って若い頃から琴に耽溺し、古今の琴書楽書を貪り読んだのだが、琴法は独学であったようである。しかし、江戸勤番の折り、文事仲間の井上金峨が後に幕府の医学館となった躋寿館館長の多紀藍渓と親しく、当時金峨は躋寿館の経営面を補佐していたので、その紹介をうけ、念願かなって玉堂は正式に琴学を藍渓に学ぶことになった。しかし、当時の藍渓は将軍家奥医師また、躋寿館との掛け持ちでお役目繁多。一方の玉堂は独学とはいえ既に一家をなした古楽家としての矜持もあり、その琴法授受は惜しくも二、三曲にして終わってしまった。

「玉堂弾琴図」

『玉堂琴士集』寛政6(1794)年刊より

「玉堂弾琴図」

『玉堂琴士集』寛政6(1794)年刊より 『玉堂琴譜』(前集) 寛政3 (1791)年刊より

玉堂琴譜 備前玉堂先生著 讃岐 張元徽琹翁按

商音我駒

27

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第2話

東川琴門の逸材 多紀藍溪

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

浦上玉堂の琴の師、多紀藍溪(たきらんけい)(一七三一~一八〇一)、藍溪とはその号で、名は元悳(もとのり)、字仲明、幼名は金之助で、長じて安長、後に安元と改めた。

藍溪の遠祖は丹羽国の出で丹羽氏である。よってまま向柳原多紀氏の家系も丹羽氏を名乗る。父元孝も藍溪もそのまた後裔も、代々奥医師に任官した名家である。奥医師とは当時の医官の最高峰で、将軍のお脈を直接診ることができた。

安永五年法眼に叙せられ、寛政二年には法印となり広寿院と称し、後には永寿院と改院したため、人は藍溪を多紀永寿院と尊称した。多紀家の医塾躋寿館(せいじゅかん)の第二代目の館長でもある。寛政三(一七九一)年に躋寿館が幕府直轄の医学校となった経緯は、林家の昌平黌、後の昌平坂学問所に大略準ずる。

さて、藍溪の表向きは今でいう厚生労働大臣と日本医師会会長、東大医学部部長などを兼任したような文字通りの国手で、当時の日本医学界の頂点であった。

漸々多忙となる日々を送る館長の藍溪国手にしてみれば、躋寿館の経営万事を任し、学政の総理を委託していた井上金蛾の周旋によらばこそ、止む無く異色の画人玉堂に接したが、琴の正伝を得ぬまでも玉堂もまた蘭溪に劣らぬ酷しい琴癖を持つ人に知られた高士であって、一時は貴重な自己の時間を割いてまで、自家薬籠中の東皐心越禅師(後出)四伝の琴学を師承せんとしたこの玉堂に、如何なる気持ちで藍溪は対し初学八法を授けたのか、今となっては知る術もないが、筆者屡(しばしば)の実体験と重なり、非常に興味深い。

当初、家号を多紀氏と改称した中興の家祖元孝の五男坊として生まれた藍溪であったので、比較的安穏とした状態で、少年の頃から好きな琴を江戸第一の琴家小野田東川(一六八二~一七六三)の膝下で心行くまで学んでいたが、長ずるに及び東川門数百人の中でも能手と喧伝され、元服の後には東川門四天王の第一に挙げられる琴人となった。

東川は、門下中でもこの藍溪の才能を殊に外愛で慈しんでいたようで、東川は没するに際し、藍溪に東皐心越伝来の存古琴一面、鶴氅衣(かくしょうえ)、心越と竹洞二師子の肖像、さらには琴案を遣ったほどである。しかし、長兄は病に倒れ、次兄は父元孝の実家福嶋氏を嗣ぎ、三、四男は相次いで夭折したため、多紀氏第六代の正統を継ぐ羽目となり、「……多務劇職、絲桐に従事すること能ハす……」(『閑叟雑話』後出)となってしまった。

「蘭溪琴の師小野田東川像」

膝上に琴を抱くのが東川翁

『東都嘉慶花宴集稿』より 宝暦2(1752)年原刊 1991年東京琴社復刻

「鶴氅衣之図」

(明僧心越所製 小野田東川所蔵) 『蒹葭堂雑録』より 安政6 (1859)年原刊

「明僧心越製す所、小野田東川所蔵」と記されるので、蘭溪が東川から遣られた鶴氅衣(琴服)と重なる。

江戸の琴客は弾琴に際し、必ず鶴氅衣を着し、芙蓉巾を戴き、香を炊き、琴案上で正式に琴を弾じた。

※本稿中の図版で、とくに明記しないものは筆者所蔵

34

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第3話

絃外余響・甲州編

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

拙稿は漸次江戸の琴系譜を辿り、玉堂―藍溪―東川と溯行中であるが、閑話休題。

たまたま筆者の本誌新連載と号を同じうして、偶然にも「素封家渡邉青洲の書画・遺品展」が掲載紹介された。筆者はそれに先駆け特別展観をこれまた偶然に別誌上で知り、早速甲府駅前の山交まで出掛けた。その理由たるや次の独言であるが、私事に纏わるため、大方のご寛恕を乞わねばならぬ。

展覧会席上、渡邉青洲(一八四〇~一九一一、市川大門町初代町長)翁の三男陸三(一九〇二~一九八〇、英文学者)氏令夫人のまさ子刀自と約四半世紀ぶりに邂逅し、無沙汰を大いに詫びた訳であるが、筆者の未だ若かりし当時、江戸の琴学とその系譜を調査する中にも、甲府を中心に、『琴学発揮』(未刊)を著した山県大弐(一七二五~一七六七)関連の音楽文献を漁っていた。

大弐著の楽書ではないが、東大図書館で閲覧した琴譜に「青洲文庫」の蔵書印があり、青洲文庫の古目録にも数件の楽書とその中に確か『東皐琴譜』も混在した。文庫そのものは震災後全て東大に委譲済みで、この中の書籍を閲覧したと承知していたが、ここに渡邉青洲翁の見識を知り、機会があれば何時かは故の青洲文庫の故郷即ち、市川大門を尋ねたいと思っていた。

さらに以前の話で、昭和四十年代初め一九六〇年代半ば、筆者苦学中のこととて、とある日バイト先での雑談中に、「山県大弐の楽」との話題に及ぶや、別課主任の故今村富士子女史が、大弐先生のことをご存じの上、さらにご実家が甲府在の十日市場で、甲州の郷土史全般に明治末年の頃から熱心に取り組み、山県大弐研究の先達かつ権威であられた村松志孝(一八七四~一九七三、号蘆洲)翁ともご家族ぐるみでごく親しくされている事を伺った。

この志孝翁も市川大門の産で、女史の想い出中には、志孝翁はいたって健脚で、一日、川向こうの市川大門からわざわざ徒歩で十日市場のご実家まで「大弐先生の琴だ」と言って、琴箱をさも大事そうに抱えて来られ、持参した古い七絃琴を見せられたことを覚えておられると、筆者にお話し下さった。今にして思えば何と言う奇縁であったろう。そして、「機会をみてご紹介しましょう」といわれている内にも数年を経てしまい、昭和四十八年五月、惜しくも志孝翁は九十九歳で大往生され、直接その警骸に接する機会は永遠に失われてしまった。

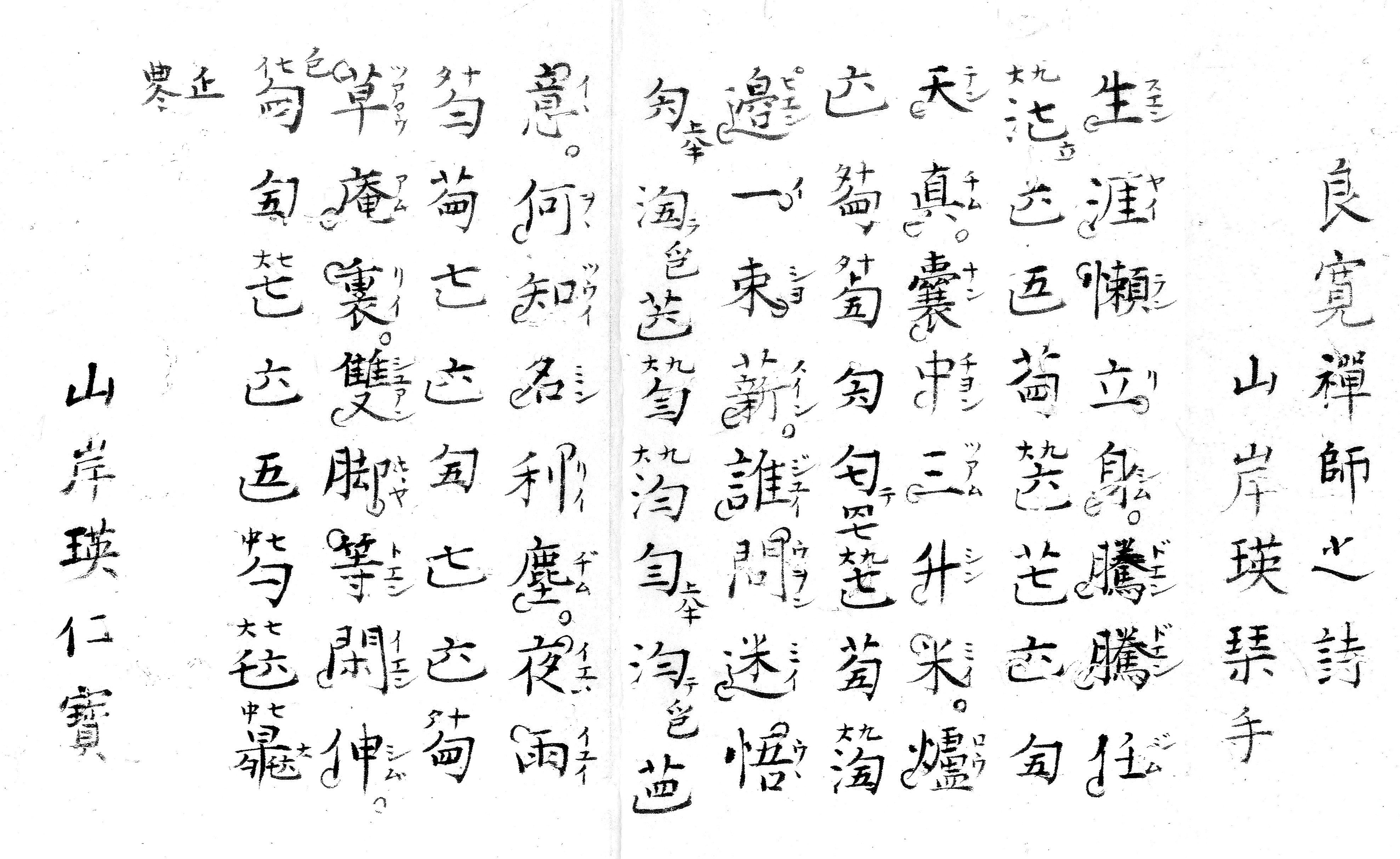

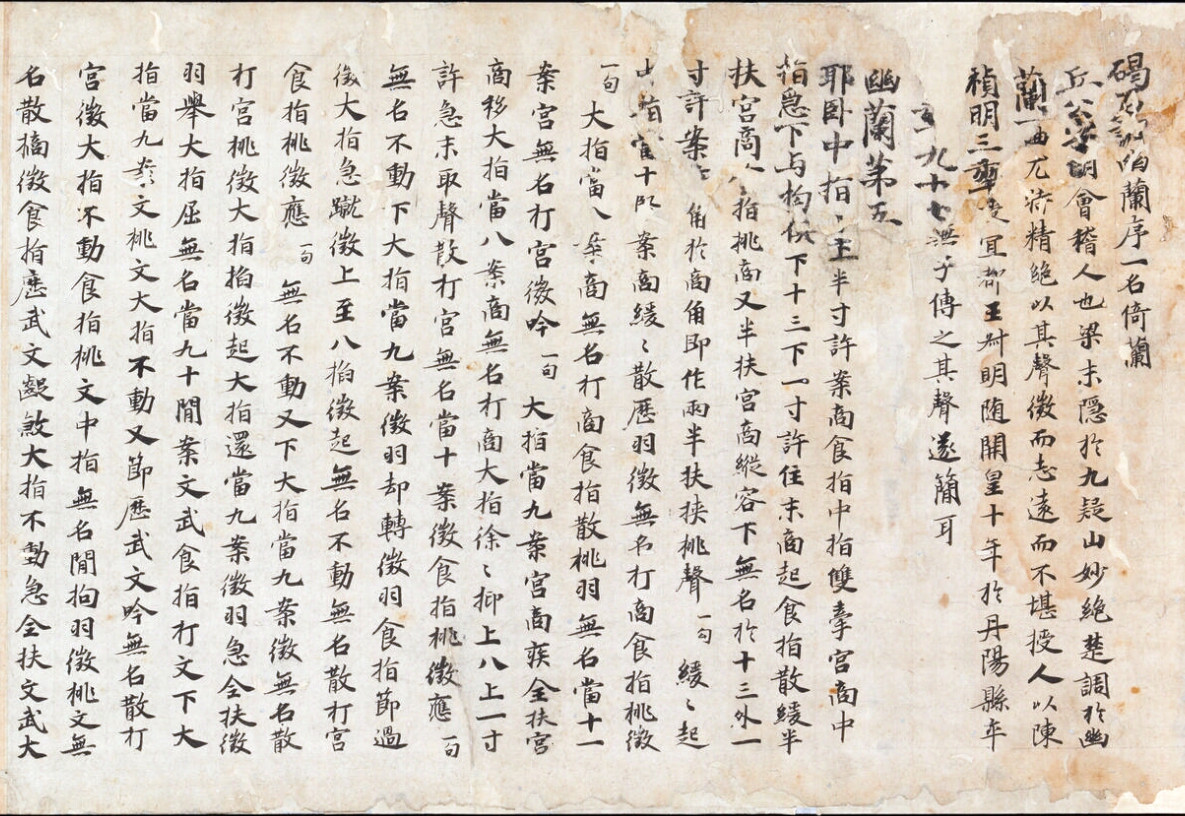

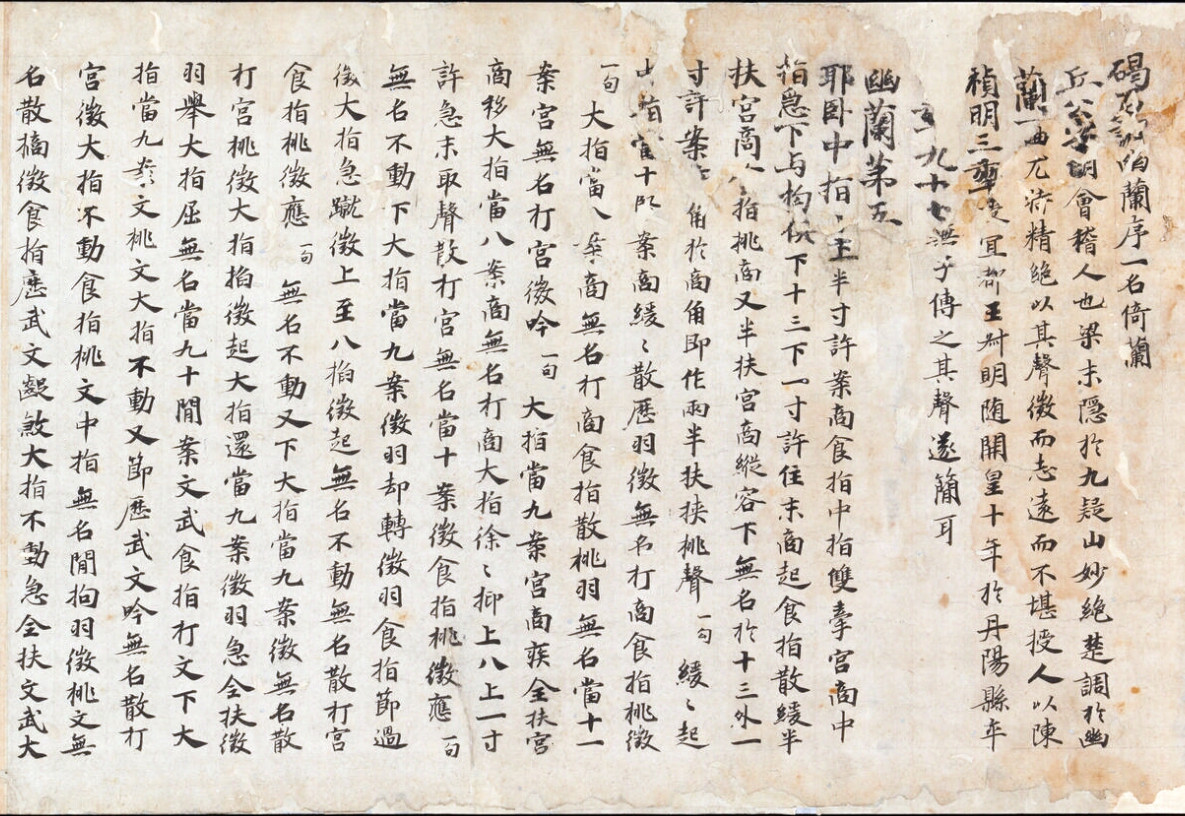

『琴学発揮』 山県昌貞著

宝暦13(1763)年序

山県大弐は琴を小野田東川に学び、本書を著したが、未刊本で数本抄写本が伝わるのみである。自筆本は山梨県の文化財に指定されている。

奇しくも師の東川はこの年没し、大弐も4年後に刑場の露と消えた。世に謂う明和の疑獄である。

琴學發輝下 峡中 山縣昌貞著

知新

凡調絃法。當以文武絃應管色。乃爲得中聲。然今之管色。鳧鐘以下。皆當古律倍聲。故越平二管。必以子聲當之。或以宮商絃應中聲。依法調和。則皆得其正矣。唯黃鐘以宮商絃爲倍。文武絃爲中。不則小絃不勝其急也。但黃鐘與越平。緊縵頗殊。不

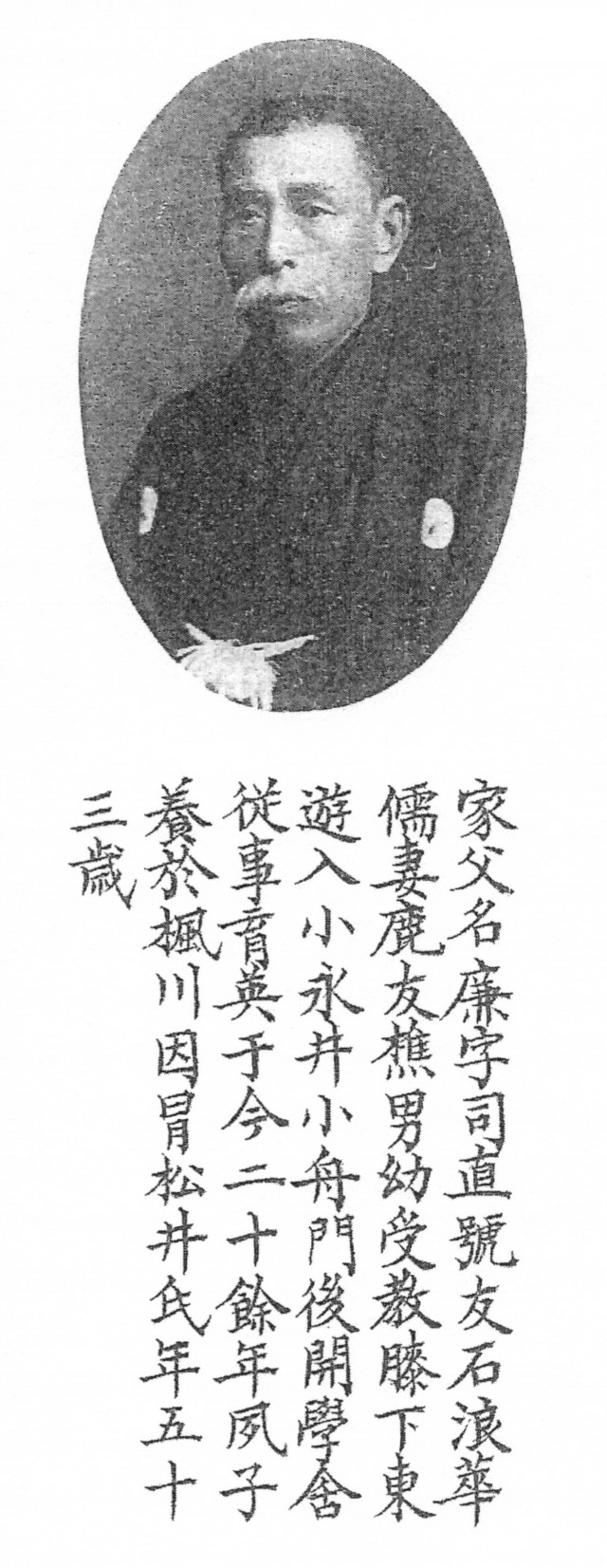

「村松志孝翁小照」壮年の頃

『甲州叢話』より 昭和11(1936)年刊

村松志孝は明治7年市川大門に生まれ、郷里の修斉学舎、英和学館、次いで東京の二松学舎で学んだ。著作は20種以上ある。

37

△目次TOP↑

秋月※山県大弐『琴学発揮』については次を参照:山縣大貳1763年『琴學發揮』

瘦蘭齋樂事異聞 第4話

絃外余響・甲州編 二

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

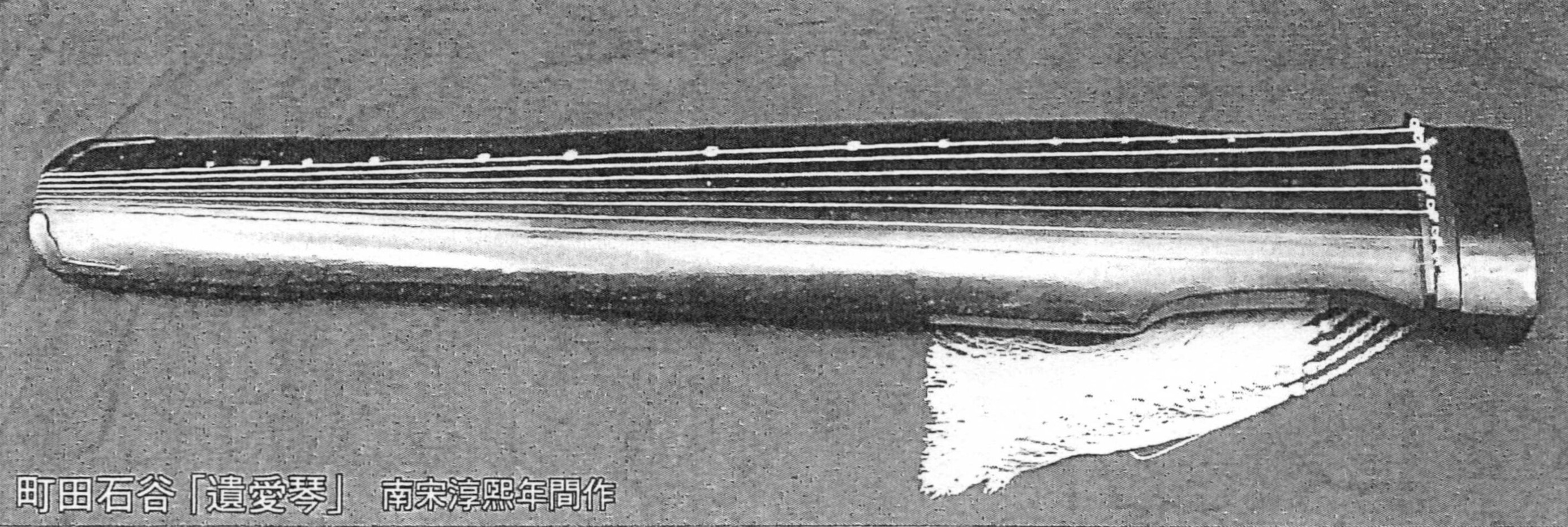

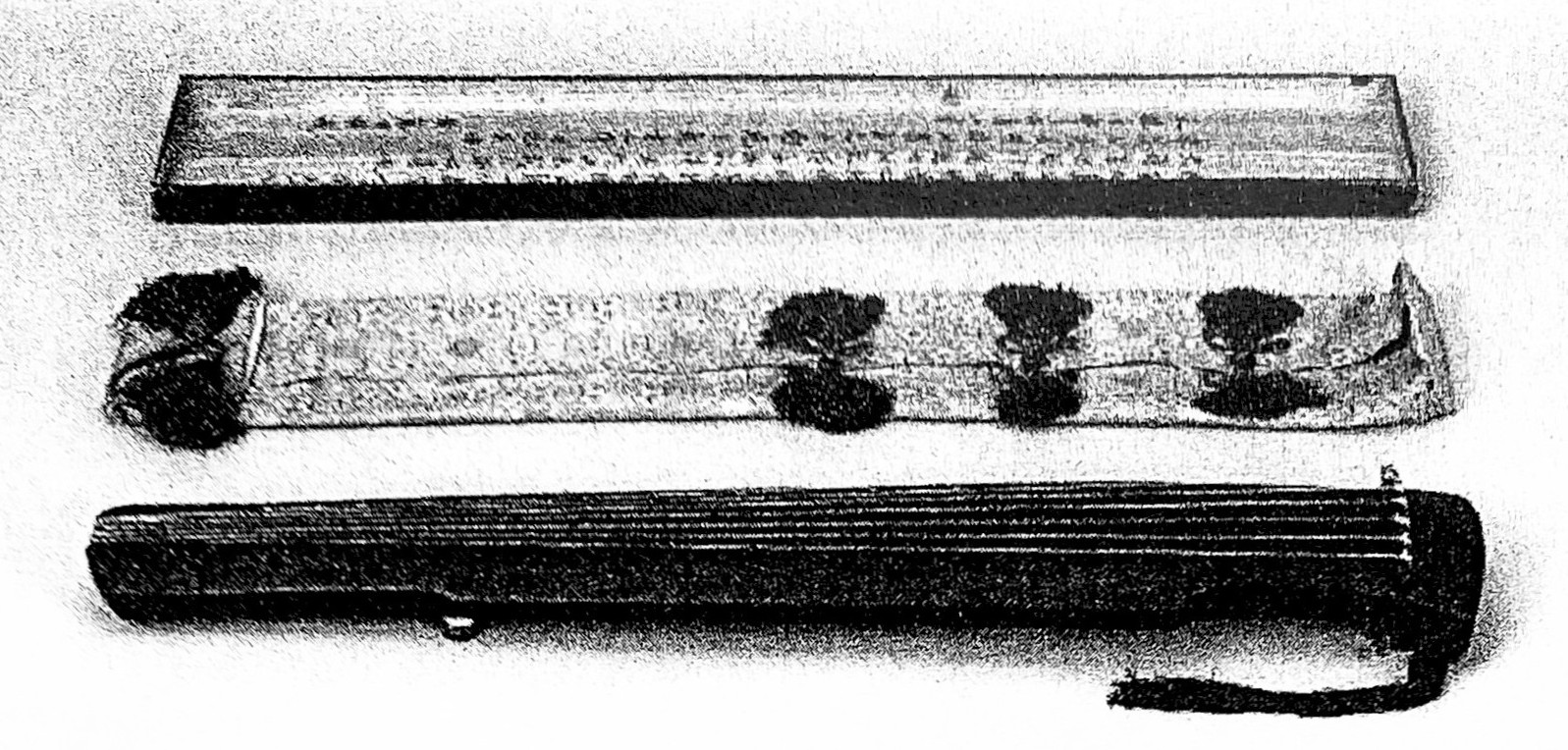

以前、筆者に琴の演奏を依頼され令夫人のご夫君が偶然にも甲府の柳葉氏で、『山県大弐』掲載琴の旧蔵者であった。該琴のことをお尋ねすると、「東京に避難させたため、却っ戦火に焼かれてしまった」とのこと。胴内墨書銘に「明和元年甲申六月京橋銀座四丁目柏屋長右衛門調製」とあったらしい。写真の琴は、漆されない(拭き漆のみ)日本でいうところの白木の素琴仕立てで、松村志孝翁縁のものと同一らしい。『琴学発揮』の序文には黒漆琴と明記するので、大弐先生はもう一面所蔵していたことになる。

その後今村女史は志孝翁の遺詩集『蘆洲詩集』や『甲州正気歌』などを八方手を尽くして入手され、筆者にご供与下さったばかりか、女史ご実兄でご当主の河西鉄之助氏にその経緯を説明され、氏のご協力を得てさらに紹介を受け、翁ご子息で鏡花の研究家村松定孝先生を尋ねたり、以降、余裕があれば随意に峡中峡南と飛び回ったもので、さらに念願叶って市川大門の萩苑草舎まで足を伸ばせば、渡邉陸三先生ご夫妻は一介の貧書生を心よく迎えて下さった。

萩苑草舎は、旧は桐華書屋という青洲翁の特別な離れ座敷であったが、戦後直ぐ(農地解放)に移築され、陸三先生ご夫妻がお住まいで欧米文学を研究しておられた。志孝翁ご親子は陸三先生とも大変昵懇で、しょっちゅうこの書屋に出入なされ、現在、萩苑草舎の苑に植わる桐樹も、志翁宅から移植したものだそうな。

次に『蘆州詩集』から、志孝翁と陸三先生ご一家とのご高誼と、志孝翁ご母堂の月琴に纏わる二詩をご紹介して、この懐古の扉を閉じよう。

渡邉雅契を訪う

承襲す桐華書屋の名

遷居するも塵外の鳥声清し

青洲愛好の遺品存す

追憶す風流高雅の情

家母遺愛の月琴に題す

母儀の庭訓厳に堪えず

円琴を弾じ得て能く恬を養う

追憶すれば清音猶耳に在り

温容髣髴として涙痕霧う

荻苑草舎では一宿一飯のご恩義に恐縮し、白鷹の超特急を特に美味しいと温顔を綻ばせた陸三先生に、携えた琴(七絃古琴)を旅の徒然に奏で、お慰めした想い出も懐かしい。現在また、九十歳に近いまさ子刀自の懐かしい土地訛りに連れられ、今は亡き今村(再婚され吉岡姓となられたが)女史とそのご一家の甲州弁も想起され、優しくも厳しい時日の流れに、唯々目頭が潤むばかり……。

「山県大弐先生遺愛の琴と琵琶」

「山県大弐先生遺愛の琴と琵琶」町田柳塘著『山県大弐』 明治43(1910)年刊より

「月琴」

清朝中後期蘇州製

明治7(1874)年生まれの村松志孝の幼少時は、当然江戸の名残がそこかしこにあった時代で、翁のご母堂も折節月琴を嗜んだ。

幕末から明治中期にかけての月琴の爆発的な流行に伴い、初期には清楽(清朝の俗曲)のみ学んでいたものが、後期には日本の俗曲をも併奏するようになり、徐々に日本化した。

図版の月琴は、長崎に清楽を伝えた清朝中後期の文人江芸閣(こううんかく)愛用の名器。

「盧洲詩集内題」

昭和55(1980)村松家私家本

村松志孝は東京の二松学舎を卒ると芝に顕光閣という出版社を設立、著作活動に入り、帰郷後郷里に南陽学院を建学し、特に郷土の人材育成に力を尽くした。

32

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第5話

聖堂の秀才

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

本誌8月号「書道界ニュース」及び「論壇」の、水戸の咸章堂の記事に触発され、拙稿は早くも陋に迷い込む。元々樂事異聞(がくじいぶん)とは、筆者のこれまでの音楽生活を通しての、他愛のない聞き齧りであるからして、そう大手を振るって大道を闊歩するようなものでない。

水戸は、本邦琴学中興の祖東皐心越(とうこうしんえつ)禅師(一六三九~一六九五)終焉の地で、そのパトロン天下の副将軍徳川光圀(一六二八~一七〇〇)公のお膝下であるが、水戸に琴道の拓けたのは却って遅く、禅師遷化後の大分時を経た頃で、その末尾を飾るのが盲目の学徒・咸章堂主人岩田健文(一七六二~一八一四)である。

第2話で触れた小野田東川(一六八四~一七六三)は、当時としては至って長命な質で、数え年八十歳の長寿を全うし、正徳から宝暦年間にかけての凡そ六十年間の長きに亘り、特に後半生は市井(聖堂川向こうの駿河台)にあって琴を教授し続けたため、門弟は百千の多きを数えた。その功績は大で、後の明和から寛政期には、既に琴は文人のごく普通に嗜むものとされ、大凡(おおよそ)学者(学ぶ人の意)たるもので琴を学ばぬ者は皆無といった風潮であった。その内訳たるや大小名や武士、学者(儒者)、医師、絵師などが多く、巷間俗に

「壁上に琴なくんば人をして卑俗ならしむ」とまで言わしめたものである。

禅師三伝の小野田東川門下四天王以降の高足(こうそく)久保盅斎(一七三〇~一七八五)は、水戸藩士立原翠軒(一七四四~一八二三)の琴学の師である。宝暦十三(一七六三)年六月、二十歳の折に、翠軒は微禄ながら小石川水戸藩邸内の彰考館「江戸書揚場」雇いとなり、これを機に、東川亡き後の聖堂の盅斎に就いて琴学稽古を始めた。こうして後の彰考館総裁翠軒は心越派の琴系の一翼を担うこととなり、東川―盅斎から翠軒―健文へと一縷の琴系は水戸へ回帰し、大切に遺伝されたのである。

盅斎は、東讃同郷の大儒柴野栗山(一七三六~一八〇三)の生涯無二の親友で六つ違いの兄貴分。同じく高松藩儒後藤芝山(一七二〇~一七八二)門でも栗山の先輩格、また江戸の昌平黌の先輩でもあった。当時盅斎は林家聖堂付属の同黌学頭(舎監兼生徒会長、首席)という大秀才で、学者として理論上の「礼楽」に飽き足らず、「楽」を統ぶる琴に興味が至るは当然のこと、盅斎が宝暦年間東川晩年の琴門でも頭角を現したのは自然の成り行きと思える。ただ、栗山は琴学でこそ大成せずとも、なお生涯琴を身辺から離さなかった。

「故一橋府儒員盅斎久保仲通之碑銘」

『訓點栗山文集』より 明治39(1906)年 香川県丸亀中学校刊本

聖堂一の秀才で将来を嘱望された盅斎であったが、夙に故郷を離れ、累代采領地のない一橋藩儒となり、江戸で逝ったため、盅斎に関する遺された資料は皆無に近い。

弟子翠軒の秘蔵した遺稿や、知己栗山のこうした碑銘が現在唯一の導べとなる。

文淬武厲 中道而隕 其志弗畢

維爾祖時 闙闑渇才 惜哉爾生

不及祖時 若能相及 方面可試

寧止彫蟲 一夕百詩 詒厥孫謀

有訓在家 爾孫有立 維爾之功

故一橋府儒員盅齋久保仲通之碑銘

大君承統之初。白川源矦以親賢入輔。明良相遇。庶政維新。網羅賢才。幽側不遺。乃以庸劣鈍滞如邦彦。且蒙鉛割之選。辱非常之擢。駸駸中興。蓋百代之時也。邦彦旣拜命。首謁宗藩水戸公。公曰。使久保某在焉。其於國家如何。邦彦置對未了。泫然泣下。所謂某者。吾友仲通之諱也。邦彦與之爲同鄉。而又宦學朝夕共事十餘年。後雖宦跡時隔。未嘗十日無書也。是

「送柴子彦遊日光」 『霊園詩稿』より 久保盅斎遺稿再写本

久保盅斎、諱は泰享、字を仲通、初め二郎右衛門後に喜左衛門と称す。温斎・霊園とも号した。東讃高松の人である。

盅斎は琴弟子翠軒の14歳年長で、翠軒は琴学稽古以外にその人となりに感化され、また学問的にも多大な影響を受けた。師の詩文集を極力尊重するも宜なるかな。また盅斎も、翠軒を単なる門人とは見ず、後にはこれを友人と称したのである。

星摇南極外春满北堂前親族陪莚几兒孫執豆〓貞松懸瑞日慈竹蔟祥烟旨酒罍如涌喜殽盤鮮玉杯期萬福寶算祝千年且喜ー三遷後君家諸子賢

送柴子彦遊日光

野服非歸隠,此行為愛山。石南秋後落,巖桂月中攀。 襌榻談玄罷,琴容理由閒。知君丘壑興,囊裡且携還。

凝過淮陰故里

舊都春草遍駐馬淮陰城無復垂綸者徒聞撃

55

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第6話

盲目の琴客 岩田健文

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

聖堂の久保盅斎は一橋藩儒に迎えられるが、惜しくも五十五歳を一期に逝去する。然し、ここでは若き立原翠軒に琴系を繋ぎ、学灯をも灯したことが眼目となろう。

因に、盅斎と柴野栗山に先立ち昌平黌で学んだ後藤芝山(経書訓読の後藤点でも名高い)も東川琴門らしく、どうやらその紹介で盅斎と栗山江戸遊学を機に東川門に加わったようだが未だ確証がない。一方、栗山は昌平黌を出て京都で国学修行し、隣国阿波の藩儒を経て、晩年は江戸幕府に召されて聖堂の儒官となり、天下に範を垂れる大儒となったことはご承知の通りである。

水戸藩士立原蘭渓は下士ながら学を好み、活計のために塾を開いていた。翠軒はその男である。代々薬種商の岩田家の跡取りであった幼少の岩田健文(名は幸三郎、通称太郎衛門、健文と号す)も蘭渓塾に学び、次いで父に代わって業を継いだ翠軒にも学び、殊に心越派の琴を学ぶこととなる。

好学だが蒲柳の質の健文は、持病の眼疾が進行しつつも、翠軒の肝入りで二十歳で咸章堂を創てたが、果せる哉二十四歳の頃には全く光を失う。こうして、世にも類無き盲目の琴客が誕生することとなるのだが、江戸と言わず、中国にも瞽者の琴客は珍しく、恐らくは日本では岩田健文唯一人であろうか。この間、嫡子健文に代わり、長姉八十の女婿を岩田剛文として家業を分かち、健文は翠軒指導の元、番頭とともに専ら咸章堂の名の下、榻本事業の経営に苦心し、後に薬種事業は三男善吉(時純)をして担らせしめた。

健文は中途失明のため学問に支障を来したが、当道座には深入りせず、家業を振興しつつも、学問への憧憬を常に持ち続け、取り分け師の翠軒とは何事に拠らず万事相談の上、総てを綿密に謀り事業を進め、榻本の良版を彫刻し、善本を印刷して世に頒布し、却って学問に貢献せんとしたのである。

余暇があれば剛文や時純に書を朗誦させ、弾琴また清興に耽る。こうした健文の存在は遠近に知れ渡り、水戸行の文人で咸章堂を尋ね、健文との結交を願わぬ者はなかったほどと言われる。

元聖堂学頭(員生長とも)であった盅斎は志し半ばで逝ったが、その琴癖は見事に水戸の翠軒や健文に感染遺伝しては剛文や時純にまで琴法が伝わる。故に彼らは流祖たる東皐心越禅師を尊び、咸章堂の榻本中に『東皐心越書画帖』や禅師将来の董其昌の書を含ませたのである。

「久保盅斎詩幅」

湯島聖堂文会所蔵

極少な久保盅斎の資料中、「長久保子玉老兄の過り訪う、且つ柴子彦の述懐詩を示さる。因て次韻し謝し奉る」と題す五律がある。子玉は水戸藩儒長久保赤水で、盅斎に長ずること一回り上の先儒、柴子彦とは柴野栗山のことである。

詩の内容は琴事には及ばぬが、無二の親友栗山を気遣うこと日常起臥の中にあった盅斎なればこそ、その篤実な人柄が書体に滲み出る。

武尊歌大雅,餘韻筑坡東

豹隱深山裏,鶯遷春苑中

時名欽遲久,新識故情通

更喜傳隹句看

君存古風

右

長久保子玉老兄過訪且

因柴子彦見示其述

懐詩次韻奉谢

久保享拜

「岩田健文弾琴図」宮部等元画

岡沢慶三郎著『咸章堂岩田健文』より 昭和17(1942)年刊

江戸の著者は、当道座の官位を持てば当然僧形となるが、健文も瞽官を得たか、唯一手掛かりとなるこの弾琴図もまた僧形を写す。

瞽者が筝三絃を聴覚と触覚のみを頼りに習練したと違い、琴は左手と琴面の徽を正視しながら弾奏する。健文は少年の頃より琴を学んだため、完全に失明した後も弾琴に不自由せず、また何よりも、琴は当道座規制の埒外であった。

41

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第7話

心眼吹笛

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

水戸の咸章堂主人岩田健文の原稿と並行して、知人の伝で筆者に小規模なミュージカルの舞台上で二胡(中国の擦絃楽器)生演奏の役が舞い込んで来た。然もタイムリーに視覚障害者を中心とした話である。

たまたま舞台初日の前日に、FM東京の昼の生番組で弊小研究所(坂田古典音楽研究所)への取材があり、この舞台の宣伝もしておいたので、お聴きの向きもあられたのでは……。

大宮出身の青木陽子(劇中では鈴木耀子)さんという、天然痘の予防接種で六歳で失明した六一年生まれの頑張り屋の話を種にした脚本で、タイトルは「赤いハートと蒼い月」。彼女は名古屋の大学で通常の課程を終えてアメリカに留学し、さらに天津外国語学院在学中にその地の中国語コンクールに優勝し、卒業後にアジア視聴覚障害者協会を設立、同じく天津で盲人のための日本語訓練校開校して、以後、何人もの中国人を日本に送り込んでいるという。誠にバイタリティに富んだ女先生を中心とした、心温まる笑いと涙の物語りで、スタッフも俳優陣もそれなりの人選で、短期間に仕上げられた。原曲の作曲は演出家のご子息で、それをまた他の作曲家が編曲し、予算の関係であろう、録音したシンセサイザーと電子ピアノをベースに、私の二胡とフルートそれに中国の笛子(てきし)の三人が実演するという変則的な編成であった。筆者は稽古と本番四公演で十日間の拘束を強いられたが、然し、何とも得難い演奏経験をしたというのが実感であった。

就中、中国の笛子を吹いたのが、現在京都の盲学校に留学中の楊雪元君で、現実の青木さんの日本語学校OBで、劇中の范さんのモデル。もちろんこの舞台で初めてお会いした。

数年前の天津市内を設定した四合院中庭の舞台を中心に、二胡とフルートは正庁(四合院の正面、即ち舞台正面)扉の蔭に陣取り、伴奏の曲を演奏する。一方笛子は舞台袖で幕間にストーリー・テラーの役割を果たすのだ。

遅れて稽古に参加した楊君は、スタッフと劇中の曲を選曲し出す。ここで何分位こんなイメージで曲が欲しいとスタッフが提案すると、楊君は暫し考え、バッグの中からG調の大笛を徐(やお)ら取り出し、「梅花三弄」の序を吹き出す。また次の場面にはC調の曲笛で「姑蘇行」の序と行板、次には「孟姜女」を塤(けん)(古代の土笛)で吹く等々。斯く言う筆者も曾て学び、現在もよく演奏する曲目ばかりで、現代中国の若者がこうした古典ものを選んだのが嬉しく、思わず口を挟むと、楊君、筆者に就いてスタッフ予めの紹介があったものと見え、ちょうど楽屋の席も隣り合わせたのを幸、互いに心を開いて少し専門的な話をするや、直ぐに打ち解け十年の知り合いのようになってしまった。

彼は天津の盲学校在学中に、地元天津音楽院の先生に就いて笛子を本格的に習ったそうで、当然北派の榔笛を善くする。筆者もかなり古く(一九五八)から中国古典音楽を齧り、多少江南の曲笛をも学んだので、見知った先生連や音楽仲間の名前がポンポンと出てくる。揚げ句に稽古の合間に気楽な専家同士で、あの曲この曲と合奏して楽しみ、思わぬ稽古場の余禄を得てしまった。

楊君は盲人特有の警戒心の強さ、神経質さをおくびにも出さず、ユーモアと天津人の饒舌さで、楽屋内を一挙に和ませたが、京都の盲学校を終えたなら、関西の音楽大学声楽(テナー)で受験したいという。今までは彼は盲人社会の中でのみ音楽活動をして来たと言っていたが、今後機会を得て大きく羽ばたき活躍されるよう希望する。

自身がハンディを乗り越えるばかりか、人のために何かしたいと、晴眼者には無い心眼で蒼い月を見ることが出来る人達、併せて赤いハートを備えたこの潔い人達に、終幕後ではあるが満腔の力を込めた拍手を贈らずにはおれない。

「赤いハートと蒼い月」ポスター

9月30日(木)10月1日(金)・2日(土) 志木市民会館パルシティ

企画・製作(株)ジャパンコーポレーション

赤いハートと蒼い月

笑って!歌って!喧嘩し 私は、決してあきらめない!

[演出]瀬藤祝

[作]富川元文

[音楽監督]丸谷晴彦

[作曲]瀬藤幹

[美術]西山三郎

40

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第8話

琵琶交々1

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

元々琵琶は胡(ペルシャ系西域)の楽器であるところから、唐代には胡琴といわれていた。但し、現在での胡琴という呼称は、弓奏楽器の胡琴(二胡を含む)、及びその総称胡琴属をいうので注意を要する。本邦にも『胡琴教録』なる著者不詳の古楽書があって、琵琶の伝授に関する様々の記事を載せるが、書名の胡琴とは琵琶を指すこと無論であるし、実際、漢人ならずも吾人は今なお琵琶に強い西域趣味を感じるのである。

琵琶は中近東からシルクロードを経由して中国に入ったものが主流らしく、中国西方の新疆ウィグルの地には、琵琶が現在の形に固定するまでの類似形の古楽器がなお残存し、長棹四絃で無柱の火不思や、同じく二絃で長棹の忽雷があって、その音色に遙かなロマンをかき立てられるのだが、この忽雷には大小二種の大忽雷と小忽雷(図版左上)とがあり、清朝前期の著名な戯曲家孔尚任(一六四八~一七一八)は、齣中に白楽天の『琵琶行』を副説して案を起て、顧彩が填詞した伝奇小説『小忽雷』(図版右)の曲本に仕立て上げた。

事の序でに粗筋はといえば、時は唐の文宗帝(八二六~一八四〇在位)の頃、梁厚本という士人と鄭盈盈という娘の結ばれるまでの顛末と、名器小忽雷を廻る紆余曲折を絡ませた単純なものだが、因に、そのモデルとなった伝唐代製の楽器も幸いに故宮に現存する。

琵琶はさらに東伝して、中国から朝鮮半島を経由し、雅楽器として奈良時代に日本に齎来され、反対に西伝したものはアラビア系のウードとなり、またヨーロッパに伝わって中世のリュートともなった。

こうして琵琶の伝来した各国では重宝して、それぞれお国振りの楽器として変化発達させるに至り、日本に先行した朝鮮半島でも唐朝伝来の雅楽の唐琵琶(図版左下)から、新羅起源説の俗楽の郷琵琶(図版左下左)が派生したのである。

『楽学軌範』に記す。唐琵琶の項目に、「……擔環は銀或は豆錫を用い、擔條児は紅真絲を用う。……」とあり、図版にあるように、いにしえ朝鮮半島ではやはり唐琵琶は、カラフルなギターのストラップ同様に紐で肩から吊り、重さ対策、且つ西域時代馬上演奏の名残を止めていたのだ。

郷琵琶の項目には、「三国史に云う。郷琵琶は唐の制度と大同小異にして少しく異なり、また新羅に始まる。但何人の造る所か知らず。……」とある。この三国史とは『三国史記』のことで、新羅、高句麗、百済の事跡を記した朝鮮最古の歴史書である。

「小忽雷」 北京故宮博物院所蔵

楽器本体には篆書三字銘で「小忽雷」とあり、背面には「臣韓滉手製恭進、建中辛酉春」と十二字銘があるが、本図版では見えない。

建中辛酉は西暦781年で唐の徳宗(779~805在位)2年に中り、韓滉(723~787)がこの年の春、徳宗に献上したことが分かる。

第六齣「争琴起釁」挿図

『彙刻伝奇小説二十四種』より

孔尚任と夢鶴居士顧彩合作の『小忽雷』(暖紅室依味経書屋鈔本刊)は、左上図版の真物の小忽雷に触発された、実話を交えた創作である。

なお、「釁」字はキンの音で、仲違いの意味。骨董屋で見つけた名器小忽雷を廻り、これより争奪の悶着が始まる。

「唐琵琶」と「郷琵琶」

『楽学軌範』萬暦38(1610)年刊本、昭和8(1933)年京城帝国大学景印本より

『楽学軌範』は現存最古の韓国楽書で、古楽のバイブル。なお、李氏朝鮮時代には、中国明朝の年号をそのまま利用していたため、刊行年は光海君2年に中る。

40

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第9話

琵琶交々2

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

日本の琵琶では、正倉院御物及びそれに準ずる各家所蔵の名物を除けば、一般には雅楽中に使用されるものが一番古い形態を遺していて、これを明治以降楽琵琶(図版右)と呼び、他の民間伝承の琵琶と区別した。

私事で恐縮であるが、明治三(一八七〇)年の楽制改革までは、筆者の家系は代々京都でこの雅楽の琵琶の免許を連綿と司っていたため、その後も琵琶は家学として必修であったが、昭和の御代にはそれほど厳しくなく、却って筆者などは雅楽を疎んじ、また、一見単調な琵琶を嫌って様々な東西の音楽に走り、揚げ句は琴学に没頭したものである。

さて、この楽琵琶の本体は大変大きく、また胴体の主部が檀木(紫檀や花梨等比重の重い材)で構成され非常に重いため、平安朝のいと止ん事無き姫君や、繊細蒲柳の質の貴族子弟たちには楽琵琶は重過ぎたし、何よりも似つかわしくなかった。で、これを小さく簡便にし、演奏し易くしたものを小琵琶といい、当時は重宝され多少は流行したらしい。尤も、これとて重いことには変わりないのだが……。

その後、平氏滅亡後のことだが、この小琵琶の利便性に盲人音楽家が着目し、『平家物語』を語りながら改良小琵琶を携えて伴奏して諸国を歩いた。これを平曲(平家琵琶)といい、今でも名古屋と仙台には平曲の伝統が極々僅かだが残っている。

従って、雅楽の小琵琶と平曲の琵琶は基本的には同一だが、絃数は四絃、柱(ぢゅう、フレット)のみ四柱を平曲では五柱にした。勿論背景演目も違えば調絃法演奏法も違う。

楽琵琶はさて置き、平曲にも既に約八百年を越える歴史があり、この平家琵琶が以降の日本の伝統芸、特に民間芸能の各分野に直接間接を問わず与えた影響は、それこそ計り知れないものがあるのだが、近世に至り三絃(三味線)が渡来するや、大半の琵琶法師たちは、それまで平曲の「節」や「語り」の合いの手のみに終始し、限られた音程しか出せなかった琵琶の手を捨て、長棹で柱が無いため音律に制約がなく、如何なる旋律でも自由に弾きこなせる三絃を歓迎し、挙ってこれに宗旨変えしてしまった。

さらに面白いことには、法師(後には当道座、地歌箏曲界の瞽官の有資格者。即ち検校、勾当、座頭等)たちは、右手に慣れ親しんだ琵琶の撥(図版左上)だけは捨てずにそのままにし、左手に持つ楽器だけ、即ち琵三に持ち替え、さっさと仕える主人を変えてしまったことである。

「琵琶」

『正倉院の楽器』日本経済新聞社1967年刊より

正倉院に伝わる「木画紫檀琵琶・騎猟画」という琵琶で、全長は100cmもあり、小琵琶の生じた必要性も頷ける。

本連載第4話の図版「山県大弐先生遺愛の琵琶と琴」中にあるのが小琵琶で、長さ70cm程である。

「正倉院琵琶撥二種」 前掲『正倉院の楽器』より

現存最古の正倉院琵琶撥「紅牙撥鏤撥」と「紫檀金銀絵撥」。撥鏤の技法とは、牙を染色した後に文様を彫刻する方法である。

「平曲用琵琶撥図」

『平家正節』天保7(1836)年写本より

『平家正節』(へいけまぶし)は、安永5(1776)年、晴眼の平曲愛好者のために尾張の萩野検校が編纂後全国に流布し、以降の平曲定本となった。

40

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第10話

落日の煌めき1

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

アコーディオン(以下アコと略)をご存知であろう。些か乱暴であるが、この楽器のルーツは中国にあると言えば、誰しも吃驚なさるかも知れぬ。笙、篳篥(ひちりき)の音は日本の伝統的儀式に欠かせぬものだが、これとて中国から伝来したもの。楽器学上、笙はフリー・リード属に分類される。

大は小学校の教室にあったオルガン、アコ、バンドネオン。小は口琴、口で吹くハーモニカの類から、コサティーナその他数多の同属楽器が存在するが、詳しくは楽器事典にお任せするとし、進稿するにしよう。

コンサティーナは十九世紀初頭英国発明特許になる愛くるしい手風琴で、程なく完成したアコの利便性に完敗した、何とも儚げな楽器である。

渡邊節男(さだお)氏(ナベさん)は世界に通用したアコの名調律・修理士で、同ご夫妻苦心の渡邊楽器店が神田小川町の片隅に楚々としてあった。虎造ばりに、したやらあったというからは氏は既に鬼籍に入られたに他ならなく、筆者は縁あって英国宣教師からコンサティーナを教わったが、昭和四十(一九六五)年前後の東京にはコンサティーナのコの字もなく、修理すべく駿河台下の現都銀の一角にあった木造二階建て花卉鉢の囲むナベさんの店に飛び込み、無理やりお願いしたものである。ナベさんは飾り気のない気っ風のよい人で、古武士を彷彿とさせる面影の裡には他への思いやりを秘め、反面、自己や近しいご家族には至って厳しかろうと容易に推察された。その上大の苦労人であったが、その苦を顕さず、然も金銭に淡麗という一本気な人で、以後何かにつけお世話になり続けた。

大正十三年(一九二四)年五月一日、静岡県小笠の棚草に生まれ、昭和十一年、当時浅草鳥越にあった姉上の婚家先谷口楽器店に奉公する。同十六年に谷口は駿河台に移転。十九年には召集され館山航空隊に配属。戦後疎開していた義兄と谷口楽器店の再起を計ったそうな。二十五年ご結婚。店の順調を見届けた後、漸く三十三年に現在地の目の前で前記渡邊楽器店を独立開業し、現在に至った訳だが、惜しくも平成十六(二〇〇四)年十二月二十八日、四十五年間生涯現役の歴史に終止符を打たれた。

奇しくも筆者年上の生徒を二年前に失い、同じ十二月に場所も同じく三楽病院ヘナベさんを見舞ったのも束の間、その生徒住居隣が調律士ナべさんの葬儀場となった。享年八十歳。愛らしい店の前に佇み、何時も別れ際に寂しそうにしたナベさん。チャリンコを牽く姿ももう見えない。

「筆者愛用のコンサティーナ」

1850年代製の初期イングリッシュ式。

ロンドンのホィーツストン家は1750年創業になる老舗の音楽商社であったが、同家出身の著名な物理学者チャールズ・ホィーツストン(1802~1875)卿は、1827年、電信に使う電気抵抗のホィーツストン碍子(がいし)を発明して、後にサーの称号を賜った。

続く1829年、中国の笙にヒントを得てシンフォニウムを考案し特許を取得。1844年に更に特許を重ねた改良型イングリッシュ・コンサティーナは、瞬く間に全世界に普及したが、その後アコーディオンの完成度が高まるにつれ、次第に忘れ去られていった。

「33年前の渡邊節男氏と筆者」

昭和47(1972)年11月18日、駿河台下の全電通ホールにおける「第1回谷口アコーディオン・スクール発表演奏会」にゲスト出演後の、未だ青臭い筆者と、48、9歳壮年の気が充満しているナベさんとのスナップ。すると40代成り立ての頃のナべさんからずっと忘年の交わりを戴いていたことになる。

40

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第11話

落日の煌めき2

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

少年の頃の想い出に、誰しも恐らくは一度位はご経験があろうか。口で吹くハーモニカの銀色に輝く上下二枚の長いカバーを外すと、細長いスティール製の弁が現れ、左から右へ規則的に順に小さく並んでいる。この金属片の弁を漢語で簧と言い、略三千年の後にreedと英訳された。

一七七七年、中国清朝の笙が初めてヨーロッパに入り分解研究され、以降フリー・リードの楽器が模倣さ陸続と誕生したが、未だ全ヨーロッパ中のそうした試作中の楽器が殆ど玩具の域を脱せずにいた中、ロンドンのチャールズ・ホィーツストン卿は一八二一年頃から模索し始め、一八二九年にシンフォニウムと名付けいち早く特許を取得した。笙は直接口を付け、また指先で音孔を開閉するに対し、人間の息に代えて鞴の蛇腹に。指の代わりにボタン・アクションで音孔と接するタンポを開閉する、いわば欧州風手動笙である。

これが逐次改良されて一八四四年特許のコンサティーナとなる訳だが、この頃に四オクターブ近いクロマチックの音域を備え、然もハンディ、且つ音楽的要求を満たす高度な独奏に耐えうるリード楽器は皆無であったため、この画期的な楽器は一躍にして全世界の寵児となり、ベルリオーズの名著『近代管弦楽法』(一八四三年初刊)にまで採用された。

同様ドイツ、オーストリアを中心とした各地で、様々な手風琴が考案されては消えていったが、初期のドイツ系の各種アコーディオンはそれこそ稚拙なアイディアで幼稚なものばかり。複雑な音型には対応出来ず、民俗音楽内に久しく止まっていたが、二十世紀初頭前後に、現在の定形、即ちピアノ若しくはボタン式鍵盤と、左方120個のベースボタンを装備するや否や、コンサティーナよりも重く、多少持ち運びに不便ではあったが、世界はアコの独壇場となった。

その後コンサティーナの指使い(フィンガリング)も各種整理され、用途別によって使い分けられるようになったものの、惜しくもその流行もそこで、後続のアコーディオンその座を譲らざるを得なくなった。

こうした中、十九世紀末葉にウィーンで考案され、シュランメル音楽の全盛期に取り入れられて愛用されたのがヴィナー・ハーモニカで、小さな木箱に共鳴するリードの音が何とも心に優しく響くのだが、これもコンサティーナ同様衰退の一歩を辿り、今ではホイリゲやカフェハウスにいってもアコが代わりを占めていて、滅多に耳目にすることはない。

「笙」

中国清朝中葉製の笙。

ちょうど仏人ピエール・アミティオが1777年、初めて笙をヨーロッパに持ち帰った頃の笙。

「コンサティーナ」

ホィーツストン家の姻戚で、既に1840年代後半から特許使用権を得、ラケナルの商標で一時は世界のコンサティーナ製造界をホィーツストン社と二分したルイーズ・ラケナル社も、コンサティーナの世界的衰退と共に1936年に廃業した。

筆者愛用のラケナル社製コンサティーナ。右が最高器種エデオフォン、左が幻の名器トライアンフ。

「ウィーン式アコーディオン」

ウィーン伝統のヴィナー・ハーモニ力は、ツィー・ハルモニカ若しくはクノップフ・アコーデオンと呼ばれる。口で吹くハーモニカではなく、手で奏でるハーモニカ、またボタン式のアコーディオンと厳格に区別される属の一種である。

シュランメル音楽には欠かせぬが、英国のコンサティーナ同様既にして過去の楽器となってしまった。

39

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第12話

至福の音楽

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

前号でヴィナー・ハーモニカに就いて触れた条に、シュランメル(ン)というジャンルを掲げた。これは約百年少し前のウィーンで大流行した音楽で、その後も大衆音楽の代表格として愛好され続け、今もってウィーンっ子たる心の拠り所、いわば市民たちの魂の歌といったような位置付けにあるが、唯にウィーンのみならず貴重な世界の音楽遺産とされ、一時は厚いファン層に支えられたが、時代の趨勢か今や往時の盛況はない。

シュランメルは音楽一家で、父親のカスパーはクラリネットの名手、母アロイジヤは民謡歌手、息子二人の兄がヨハン(一八五〇~一八九三)、弟がヨーゼフ(一八五二~一八九五)である。兄弟は幼いときからヴァイオリンを習い、父と三重奏団を編成して、そこそこの評判を得ていたが、兄弟揃ってウィーンの高等音楽院に学び正規の音楽教育を受け、卒業後ヨハンは作曲家、弟はヴァイオリニストを生業としていた。

時は将にオーストリー・ハンガリー帝国末の爛熟退廃期で、欧州各国の国民運動は騰まり、一触即発、全欧州の支配者であるハプスブルグ王朝瓦解を目前にした時期であった。

当時新興の一般市民階級の嗜好する音楽は、ヨーゼフ・ランナーから既にシュトラウス一家の音楽に完全に移行していたが、これとは別にヨハン・シュランメルの通俗性に富んだ旋律は、先ずウィーン下街の庶民階級の人心を捉え、次いで一般市民、そうして知識階級及び皇室禁裏にまでと瞬く間にファン層を拡張して、音楽界を二分(ワグナーと)していたブラームスや、時代の寵児シュトラウス(兄弟)といったハイソな同業者をも虜にし、果てはルドルフ皇太子がシュランメルの大パトロンとなるや、この四重奏団は一躍ウィーン楽壇の人気を攫うこととなった。

オーストリー民族色濃い楽器編成と、各地の民謡を基盤にして作編曲された兄弟の旋律とが織りなすサウンド。また兄弟の作品ばかりでなく、その編成で自在に演奏される有名無名の古今の名曲の数々(シュランメルン)は、譬えようもなくウィーン的となり、一六〇〇年代から歌い継がれたヴィナーリート(ウィーン小唄)との相性も絶妙で、「ゲミュト」(好い加減)とか「エヒト」(これぞ)といった曖昧さと断定とを兼備したウィーン市民の心情を、将に音楽で代弁したもので、巷間俗に「木陰の下に極上のワインを傾け、シュランメルンに浸れば、これこそ人生の至福の時」と言われたものである。

「ヨハン・シュランメルとその四重奏団」

シュランメル最盛期の一齣で、最も有名な写真である。

テーブル左端の第一ヴァイオリン奏者が弟のヨーゼフ、次いで第二ヴァイオリンでバンドマスターの兄ヨハン。G管クラリネットのゲオルク・デンツァー。コントラギターのアントン・シュトローマイヤー。

筆者愛奏の「コントラ・ギターレ」

汎チロル一帯で用いられ、正式にはコントラ・ギターレ、別名シュランメル・ギターと呼ばれる。

この低音絃付きギターは、ヴィナー・ハーモニカやG管クラリネットとともにシュランメルンには不可欠の楽器で、その郷愁をそそる低音の独特な響きがシュランメルンを形成したといって過言ではない。なおG管クラリネットはとても小さなもので、ピックジュセ・ヘルツル(甘い小棒)との別名がある。

「坂田進一と法螺吹き楽団」

衰えたりとは言え、日本でも未だシュランメルのファンは多い。2002年5月5日、文京シビックホール「ウィーンの歌と音楽」演奏会にて。

中央の歌姫がコロラトゥーラ・ソプラノのヨーネンツ・エミさん、真後ろのハーモニカが音楽学者の高久暁氏、左端が極東に於けるシュランメル音楽提唱者の筆者。

44

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第13話

琴とウィーン式チター

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

敬愛したナベさんのことから、ついついウィーンの下街音楽まで話は弾んでしまった。そこで、コト?の序でにチターをご紹介しよう。というのも中国の琴(きん。拙稿第1~6話参照)が地続きで中央アジアを経てヨーロッパに渡り、チターとなったという説があるからで、筆者同様中国や江戸の文人を好むご同輩としてみれば、強ち無関係ではない。その証拠といっては何だが、上図版をご覧じろ。笙とコンサティーナの件も筆者のコジツケにはあらで、歴とした事実であるからして、……

折しも十九世紀初頭のウィーンを中心としたヨーロッパでは、小型ハープを机の上に寝かせ平面にして弾く簡単な子供用チターから、英米ではクロマ・ハープと呼ばれるアコード・チター、変種のギター・チター、ヴァイオリン・チターなどの開発が試みられていた。これら亜種の多いチター属ではあるが、現在普通にチターといえばコンツェルト・チターを指すように漸次進化発展してきた。

コンツェルト・チターは、琴と同様、左右の小指を除いた八指で演奏する。右の拇指にピックを嵌めて手前の旋律絃五絃を担当し、残りの食、中、名指で数十ある伴奏絃を弾き、左の拇指から名指にかけての四指が旋律を担当するという難儀な奏法である。旋律絃は五絃と変わらぬものの、伴奏の絃数に至っては当初二十五、六絃であったものが現代では四、五十絃前後に増えて、可成り高度で複雑な曲もこなせるようになった。

ウィーン式チターの調律は、旋律絃は c g g1 d1 a1 と変則的に並び、伴奏絃は as1 から下方に四度調絃で始まる。一方現在主流となったミュンヘン式は、旋律絃はヴィオラの a1 絃をダブらせたもの、伴奏絃は es1 から同様四度で始まる。

止まれ!それまでチター音楽と言えば日本では、ワルツ王ヨハン・シュトラウス二世(一八二五~一八九九)の傑作「ウィーンの森の物語」(一八六八)の有名な序章とコーダ部分、陽気なチロル民謡、またその地の家庭音楽などを仄聞するの感が否めなかったものだが、このチターを全世界に知らしめたのは、何と言っても英国の名匠キャロル・リード(一九〇六~一九七六)監督の功績で、彼は名画「第三の男」(一九四九)で大戦直後のウィーンの陰と負の部分を表現し、チターという民族楽器に焦点を当てたは良かったが、同時に、一介の街の楽士であったアントン・カラス(一九〇六~一九八五)を世界的な檜舞台に押し上げてしまった。

「チター弾奏図」

『ヴィナーチター・シューレ』カール・ウムラウフ著 1900年頃ライプチヒ刊より

一見すると如何にも琴を鼓しているかのようだが、ウィーン式チターを弾いている図である。

「中国笙とシンフォニウムの展開図」

本連載「第11話」中、1829年に中国笙からヒントを得てシンフォニウムを考案した際、ホィーツストンが特許申請時に提出した展開図。

「コンツェルト・チター」

十九世紀中葉ウィーン最高のチター工房アントン・キーンドルは、1895年迄の約50年間に何と5万台前後のチターを製作した。

そのキーンドル製作になる見事なウィーン式コンツェルト・チターである。この後、更に低音絃を増したアーム型のモダンなハープ型現代チターへと変化していく。

チター手前にあるは、右からピックと調律用のバー、それに埃取りの箒の三点セット。因みに埃取りは琴の必須アイテムでもある。

※本連載使用の図版中、所属を示さぬものは、筆者及びその研究所の所蔵。

48

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第14話

第三の男とカラス

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

Anton・karas は、カラーシュと発音するのが近く、愛称はトーニ。数多あるチター演奏家には、大御所ルディ・クナーブルや筆者同世代のクラウス・ヴァルトブルクといった正統派の名手等もあって、各々吾が厳しい鑑賞眼に堪え得たが、矢っ張りアントン・カラスが大好きである。どういう訳か、長年シュランメルで鍛えられ、毒? された我が身体髪膚及び音源探知諸器官は、この人の灰汁と澱の混じったウィーン下街風な演奏で無いと味気無いし物足りない。

で、カラスと言えば映画「第三の男」と主題曲「ハリー・ライム・テーマ」に直結するが、勿論オリジナルの作曲と演奏はカラス自身のサントラ版がベストで、少年の頃に馴染んだガイ・ロンバート楽団のダンス版フォックス・トロットも捨て難い。

全編を穿つサスペンス性と、ハリー・ライムのミステリアスな性格を十二分に暗示した例の冒頭半音階の旋律は、筆者やご同輩方の子供心に鮮烈に染み込んだもので、今に至るその影響力たるや、ちっとやそっとのものではなかろう。それらを見越してか、CMの背景に流れるテーマ曲に釣られ、自然とエビス・ビールに手が出てしまうのだから恐ろしい。

多少とも音楽を囓った方ならばお解りになろうが、アーノルド・シェーンベルク(一八七四~一九五一)の十二音技法を引き合いに出すまでもなく、元々ウィーン地方の音楽には十二音半音階を自由に駆使する伝統があり、この楽都に集散した膨大な旋律群は、オーストリー・ハンガリー帝国中の数多の民族、殊に全土に分布したチゴィネル系の音楽の影響を何処かしらに受けていて、卑近例を挙げるまでもなく、フリッツ・クライスラー(一八七五~一九六二)の「ウィーン奇想曲」前奏と主題、ウィーン小唄の傑作、アドルフ・ジーチンスキーの「我が夢の都ウィーン」の折り返し等枚挙するに暇ない。

そのカラスがホイリゲの一介のチター弾きであったのを、偶然キャロル・リードが目に(耳に)し、その才能を垣間見てしまったのが抑もの事の始まり。一介のチター弾きとは言え、元来カラスは音楽学校と音楽大学で長くピアノと楽長コースに学んだ正統派の音楽家で、家庭の事情でやむなく街の楽士となり、生活と学費を支えたチター弾きは世を忍ぶ仮の姿であった筈が、これを契機に終生チターを伴侶とする羽目となる。

嗚呼! 我が心の緒琴、愛しいチターは琴線に触れて鳴り止まず、カラス逝って已に廿年。

「第三の男」映画パンフレット

映画は1949年ロンドン・フィルムの制作になる。世界に先駆け先ずロンドンで封切られ、同年直ぐに第三回カンヌ映画祭のグランプリを獲得した。翌1950年にはアカデミー撮影賞を得たが、撮影現場のウィーンでは甚だ不評であったらしい。

日本では昭和27(1952)年の秋9月に日比谷で封切られ、その後現在に至る迄数え切れないほど上映されたが、右が記念すべき最初のパンフレット。左が昭和51(1976)年リバイバル版である。この他、寒斎にはカラスが来日した際の実写真や英和対訳シリーズ本等があったのだが、何処かに紛れ込み、この図版紹介には間に合いそうもない。

「アントン・カラス」(1906~1985)

映画の撮影は全てウィーンで行われた後、逆にカラスの音楽はロンドンで作曲、録音された。世界的にこの映画が大ヒットするや、カラスは一躍時代の寵児となったがため、ミスター・シンデレラとあだ名されてヤッカまれ、地元住民から総スカンを食った経緯がある。

37

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第15話

平氏縁の琴 上

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

この三月から五月にかけて「厳島神社国宝展」が上野の芸大美術館にて開催され、会期最終日の五月八日となって漸く重たい腰を持ち上げた。とは言っても何の事はない、我が湯島男坂下の新寓居兼小研究所からはチャリで一漕ぎの目と鼻の先である。

前々号とご紹介したように本来のチター属は台形箱型のものが多く、これに比してロング・チター属は琴や箏のように稍細長い胴体を持つ。

琴は音楽学ではロング・チター属に分類され、チャイニーズ・セブン・ストリングス・チターと訳すのが正しいが、碧眼の文人と異名を獲った吾がヴァン・グーリック(一九〇〇~一九六七)先生は、大著『琴道』の英訳にあたり、敢えて書名をロア・オブ・ザ・チャイニーズ・ルート(リュート)と意訳し、中世欧州の紳士たちがリュートに託した思いと、恰も中国文人の琴に対する姿勢とが一脈相通じたことに重きを置き、読者の題名を読む視点から、内面に存在する意識へと喚起を促した。

午前中ならば少しは余裕を持って鑑賞できるかしらんと思いの外、会場は既に大混雑していたため、早速目指す平重衡(一一五七~一一八五)遺愛と言われる琴に向かう。重衡卿は平清盛の五男坊、母は時子である。

現行の文化財保護法は一九五〇年からの施行で、少々回り諄いが重要文化財の中から、文化史的・学術的な価値の優れたものを文部科学大臣が特に指定したものを国宝という。この重衡卿の琴は今でこそ重文だが、改正以前の旧法では国宝であったと。

『厳島神社国宝展』図録では、「社伝では平重衡が所用したものといわれている。……重衡所用の伝承は信憑性を確認できないが、……」と解説子は暈(ぼ)かすが、逆に、重衡卿遺愛琴との口承社伝に拠る以外に、確認出来得る証左は全く無いものか。亦、製作期を平安時代(十二世紀)後期と推定するからは、和製と見做す其れなりの根拠も有ろうし、続く「法隆寺旧蔵の開元琴、正倉院宝物の金銀平文琴に継ぐ古作」との文脈は、概琴が日本現存第三番目の古琴と読めるが、此等を含め、野犬の遠吠えとならぬよう、何れ遺漏のことども等々連載中にご紹介せねばなるまい。

抑も、同社の神職棚守房顕の『房顕覚書』(一五八〇成書)に、「将又(はたまた)、天王寺ノ伶人蔦ノ坊、岡兵部少輔ノ父薗式部、東儀因幡守、細々(さいさい)下向アリ、然ル処二、京一ノ琴ナレハ、法華ト名ツクルヲ、銀子五百文ニモトメ下ス、当社末世ノ調法(重宝)ナリ、」とあるのがこの琴と言われた。

伝平重衡卿遺愛「琴」重要文化財

伝平重衡卿遺愛「琴」重要文化財台風復興被災支援『厳島神社国宝展』図録2005年刊より

琴式は仲尼様。胴内墨書銘と琴銘も無いが、木質、琴式と漆の断文(紋)、作風からすれば、大約宋代初期制作のものに分類されよう。蓋し「唐圓宋偏」との大前提が造琴術史にあり、晩唐以前に遡ることは先ず無い。

文武を兼ねた重衡卿も、旧怨を抱く南都の衆徒により木津で斬首され、29歳の若さで弑(しい)されたが、この古琴伝説こそは卿の床しき一面を偲ぶ縁(よすが)となる。

厳島神社祀官で、社家奉行となった棚守房顕(一四九四~一五九〇)の記録が『房顕覚書』(本文末尾参照)で、社伝以外の概琴に関する神社側の唯一の文書である。元来棚守とは職名で、本姓は佐伯氏、又野坂を称した時もあり、以後棚守を姓とした。

『琴道』初版(右)と改訂版(左)

『琴道』初版(右)と改訂版(左)右の初版は大戦中の1940年、改訂版はグーリック先生没後2年を経た戦後の1969年。両版とも東京刊で、上智大学出版会による一大叢書『モニュメンタ・ニッポニカ』に収められる。

先生著す処の琴説姉妹編には、他に『中国文人音楽とその日本への導入』及び『嵆康の琴賦』等がある。

琴道

The Lore of the CHINESE LUTE R.H.VAN GULIK

45

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第16話

平氏縁の琴 下

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

江戸の琴客浦上玉堂(本連載第1話参照)著『玉堂雑記』中「催馬楽を琴曲に被らせる説」に、「肥後国益城郡。菅米丸といふ所に。小松内大臣の宮あり。石室ありて。古琴蔵といひ伝ふ。」との、長兄重盛(一一三八~一一七九)脚の琴伝説を引き、次いで、「厳島神庫に重平(ママ)の琴蔵まる。予(※玉堂)上卿市正といふ神家にて観たり。六七百年の物断紋古りて。実に雷家などの製なるべし。平家の時。琴行はる。」とある。只、概琴はそれ以前の厳島の宝物信仰に因って既に世に知られてい、大の琴痴玉堂も重盛卿や重衡卿遺愛の平氏縁(ゆかり)の琴に着目し、年一度七月の虫干しを兼ねたご開帳に宮島まで詣でたらしい。『玉堂雑記』に遅れること約五十年、『厳島宝物図絵』巻之一琴の条には、「社伝ニ平重衡ノ愛玩シタマヘル琴ナルヨシイヒツタフ。棚守房顕記ニ、法華トイフ名物ノ琴ノコト見へタルハ、コレナルヘシ。」とあるが、通常琴背に書刻される琴銘「法華」は同図絵中にも現物にも見出せぬ。

大凡十五分、重衡卿遺愛の琴は典型的な宋琴の様式を備えた仲尼式で、五度目の対面をなし見惚れていたその間、よくある光景とて、次々と入れ替わる参観者の言を聞くともなしに聴けば、「コトだね、柱(ぢ)が無いけど何絃だろう」、「何の木だろう(漆塗りとは思わないらしい)、紫檀かな」、「これ弾けるの」、「音が出るのかな、聞ければいいのにね」、「螺鈿かな」(徽を見て)、「糸は何だろう」等の他愛ないものから、多少絃楽器に知識がありそうなものでは、「糸が繋いであるけど、これでいいのかな」(絶(き)れた糸を偶々結んだだけ)等々、各人各様の素朴な疑問に興味津々であったが、概琴は経年の小修理以外に、

一に、漆色差に数度の修復痕の確認は、門外漢でも解る事柄。茲でハタと専門家の眼を以てして更に解明した点が次の二以下である。

二に、幕末~明治期最後の大修理が行われた証拠に、断紋の消滅(百年以上経つと再度ひび割れる)した箇所がある。

三に、琴の岳と箏の龍角は似て非なるもので、意図する用途も異なる。概琴の岳は惜しくも完全に本来と違い、形状に誤りがある和製の後補(箏匠修理による龍角同型)である。

四に、絃と絃眼、軫(しん)と紐扣(にゅうこう)(絃眼を除き消耗品)も勿論後補である。

五の最後に、『図絵』中、岡田清の所見に引用する梅花断は実際には無く、有れば筆者同様に目睹した玉堂の見逃す筈も無かろうこと等々、平氏縁の二張の古琴に想いは駆け巡る。

『玉堂雑記』無刊記、寛政年間成書

概書は『玉堂琴譜』と一対をなす姉妹編で、いわば『玉堂琴譜』(前・後集)の虎の巻である。『玉堂琴譜』を精確に活用するにはこの雑記が必要で、その読解正否が鍵となる。

「内大臣神社」

平重盛が九州に落ち延びたという熊本県上益城郡の内大臣という元集落に小さな小松神社が遺る。そのご神体の重盛卿像である。

小さな社の裏手に石室があって、ここに玉堂が伝聞した重盛卿の古琴が納まると言う、何ともロマンを掻き立てる伝説がこの平家落人部落跡にある。

「琴面・琴底図」

『厳島宝物図絵』岡田清編述 天保12(1841)年刊より

山野峻峯斎描く挿図も仲尼様琴式である。仲尼とは孔子の字、琴を酷愛した孔子好みの琴式を言うのだ。

絃初の蜻蛉結びが乗る一番高い山の部分が「岳」、「軫」は調律用の糸巻き、「紐扣」は絃と診を結ぶ絹の綿糸の控えである。尚、本文中の玉堂例文にある「雷家」とは、唐代蜀の琴匠の家系で、よくヴァイオリンの名工ストラディヴァリウスに比されるものの、勿論ここでは単に名琴の譬えである。編者岡田清の所見には、「サレトモ、断紋ニヨリテオモフニ、玉堂カイヘルコトク、六七百年ノ物ナルコトハ疑ヒナシ。蛇腹牛毛ハ更ニモイハス、所々ニ梅花断モミユレハ、千年以上ノ物トイハンモ、オソラクハタカフへカラス。」とある。

37

△目次TOP↑

秋月※「平重衡七絃琴 看琴記」(投稿時刻 14th January 2012)をも参照

瘦蘭齋樂事異聞 第17話

琵琶の名手重衡卿

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

『参考源平盛衰記(じょうすいき)』にも一応、琴、箏の区別はあり、これを頼りに琴事を拾おうと寒斎『改訂史籍集覧』本を矯けば、三十九巻に「女柱(ぢ)立テ」と箏であって、やはり琴でないことが解る。以下、それ等を交えた重衡卿箏琵琶弾奏の場に至る経緯である。

ルビ及び()内筆者注。

「去二月七日虜レテヨリ以来。イマタ沐浴セス塵埃ヲ蒙ケルニ云々。(以上南都本。以下『盛衰記』本文)狩野介殿(源氏方頼朝配下の侍。名は宗茂)尋常ニコシラヘテ。御湯(風呂)ヒキ給へト申。中将(重衡卿)嬉シキ事カナ。道ノ程疲テ見苦カリツルニ。身浄メン事ノ嬉シサヨ。但今日ハ身ヲ浄メ。明日ハキ(斬)ランスルニヤト心細クソ思ハレケル。

一日湯ヒキ給程ニ。昼程ニ及テ二十許カト見ユル女ノ目結(めゆい)ノ帷(かたびら)ニ白キ裳(もすそ)着タリケルカ。湯殿ノ戸少開テ。左右ナク内ヘモ入ス。中将如何ナル人ソト問給。…略…。晩程二十四五許ナル美女ノ。地白ノ帷ニ染付の裳著タリケルカ。金物打タル楾(ばんぞう)ニ。新キ櫛取具シテ。髪ニ水懸梳(くしけずる)ナントシテ上奉ル。休所ニ入奉テ。暫有テ。(長門本には、「此二人ノ女湯アミテ中将ノ前ニ来テ何事モ」云々)、(何事でも仰せ付け下さい。との女の言に、重衡卿は頭を剃り僧形になりたい旨を告げるが、咎人を勝手に出家させられぬ。と言われ、卿も納得し黙してしまった。さて、)。

其夜ニ入テ。佐殿(源頼朝)狩野介ヲ召テ。三位中将ハ無双ノ能者(管絃の道の)ニシテオハシマス也。和君(狩野介)カ私ナル様ニテ琵琶弾セ奉レ。頼朝モ汝カ後園ニタゝスミテ聞ヘシト宣ケリ。

(狩野介館酒宴の場面)狩野介女ニ向テ。兎テモ角テモ御前(重衡)御徒然ヲ慰進セン料(ばかり)也。一声挙テ。今一度申サセ給へト云ケレハ。女兼テ心得タル事ナレハ。酌サシオキテ。(これより女は朗詠二首と今様念仏を歌い、次いで)、纐纈(きょうけち)(臈纈染め)ノ袋ニ入タル琵琶一面。錦ノ袋ニ入タル琴一面。女ノ前ニ置タリ。中将琵琶ヲ取寄見給フ。女柱立テ弾タリケリ。中将宣ケルハ。只今アソバス楽ヲハ。五章(常)楽(ごしょうらく)トコソ申習ハシテ侍レトモ。重衡カ耳ニハ後生楽トコソ聞侍レ。往生ノ急ツ(告)ケントテ。テンシュ子(ネ)チツゝ。妙音院殿(太政大臣藤原師長。琵琶の名手)ノ口伝ノ御弟子ニテオハシマセハ。皇麞(おうしょう)(楽曲名。また往生の掛詞)ノ急。撥音気高ク弾セラル。(夜は更け、障子を開けると灯が消え、これより名場面となる)。中将爪調へシテ。

灯暗数行虞氏涙。夜深四面楚歌声。

ト云朗詠ヲ二三遍シ給ケリ。」

『参考源平盛衰記』巻頭

『改訂史籍集覧』明治15(1882)年 近藤活版所刊

『平家物語』の原本は、鎌倉期の承久から仁治(1219?~1243)年間頃に成り、当初三巻であったが、読本と語り本(平曲)とに分かたれてそれぞれ順次脚色整理された。

読本には六巻の南都本、廿巻の長門本、更に潤色された四十八巻の『源平盛衰記』等の他に様々な異本が伝わる。

平重衡卿の前半生は『公卿補任』や『玉葉』等に窺えるのみで、詳しくは伝わらなく、後半生のみが『平家物語』等に管見される。

その各種異本を挙げた『参考源平盛衰記』(『改訂史籍集覧』所収)は、奇しくも琴道中興の祖東皐心越禅師と徳川光圀公との間を周旋し、惜しくも早逝した舜水門下の逸材今井魯斎の考訂本である。

參考源平盛衰記卷第一

常陽水戶府

魯齋今井弘濟將與甫 考訂

著軒內藤貞顯仲微甫 重校

平家繁昌 竝得長壽院導師事

祇園精舎ノ鐘ノ聲。諸行無常ノ響アリ。沙羅樹ノ花ノ色。盛者必衰ノ理ヲ顕ス。奢レル者モ久カラス。春夜夢ノ如シ。猛キ者モ終ニハ亡ヌ。風前ノ塵ニ同シ。

遠ク異朝ヲ訪ハ。夏ノ寒泥。秦ノ趙高。漢ノ王莽。梁ノ朱昇。唐ノ禄山。皆是舊主先皇ノ政ニモ随ハス。民間ノ愁。世ノ亂テモ知サリシカハ。久カラスシテ滅ニキ。

近ク我朝ヲ尋ヌルニ。承平ノ将門。天慶ノ純友。康和ノ義親。平治ノ信頼。侈レル心モ猛キ事モ。取々ニ有ケレトモ。マチカク入道太政大臣平清盛ト申ケル人ノ有様。伝聞コソ心モ詞モ及ハレ子。桓武天皇第五皇子一品式部卿葛原親王九代ノ後胤。讃岐守正盛孫。刑部卿忠盛嫡男ナリ。彼親王御子高見王。無官無位ニシテ失給ケリ。御子高望王ノ時。寛平元年五月十二日。始テ平姓ヲ賜テ。上総介ニ成給シヨリ以来。忽王氏出テ人臣ニ連ル。其子鎮守府將軍良望。後ニハ常陸大掾國香ト改ム。國香ヨリ貞盛、經衡、正度、正衡、正盛ニ至マテ。六代ハ諸國ノ受領タリトイへ共。イマタ殿上ノ仙籍をハユルサス。忠盛朝

「楽琵琶」

琵琶(本連載第8・9話参照)を始め、平氏の公達が管絃の道に勤しむ姿は、『平家物語』の随所にある。

重衡卿は琵琶大臣・雨大臣と綽名された妙音院相国藤原師長の愛弟子で、これまた絲竹の道の達人であったが、残念ながら重衡卿ご本人と琴そのものを直接結ぶ文献は現在無く、前号に触れた「法華」銘の琴が、則ち現存する厳島神社宝物の無銘の素琴と一致するや否やも曖昧模糊の彼方にある。ただ、少なくも「三位中将ハ無双ノ能者ニシテオハシマス也。」、との風評を背景に、源頼朝に言わせしめた、管絃、分けても琵琶の名手であったことは本文に拠っても事実であろう。

45

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第18話

紀州の琴僧古岳上人 甲

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

一代の清僧且つ琴痴の古岳幽真(一八一二~一八七六。法諱は茲観、翠山人と号す)は、紀州海草郡加茂谷丸田村の産で本姓大塚氏。性は高邁、豪放磊落、然も無欲であったと。妻帯せずも後嗣は古岳姓を名乗る。

幼少より真言に帰依し高野山不動院で修行。天保十(一八三九)年廿八歳で山を下って数年の後、紀ノ川を見下ろす絶景の地那賀郡藤崎に弁天堂を復興。傍らに古岳庵なる庵を営み、又、庵中の一室を挹翠山房と命名した。当時名だたる文人墨客が訪れては古岳の弾ずる琴を聴き、清遊に耽った由緒深きこの古岳庵も、昭和廿五(一九五〇)年九月三日、関西を襲ったジェーン台風の直撃を受けて崩壊し、惜しくも撤去された。

筆者は古岳上人の名を本邦琴学系譜上に夙に見出し、寒斎蔵の上人縁の琴書を始め、偶々地方紙での古岳に関する記事や、その他の文献を貽られもしていたが、何分遠隔の地のこととて、機が熟したのは漸く平成四(一九九二)年の年明け正月半ばの頃、愚門の存じ寄りを頼りの紀州でのフィールド・ワークに出た。

この愚門と言うのは、令姉妹お二人で、当時姉君高橋ゆりさんにヴァイオリン、妹君藤岡多恵さんにはチターを筆者がお教えしていた。ご実家が海草郡木之本村(現和歌山市木之本)の名家で、姉妹のご父君が理化学研究所でビタミンAの抽出に世界で初めて成功し、帝国学士院賞を得た高橋克己博士(一八九二~一九二五)。且つ、母方は五条の素封家で、有吉佐和子作の『助左右衛門四代記』や『紀ノ川』のモデルという次第。

古岳は、詩文を菅茶山と河合梅所、歌学を加納諸平、琴を鳥海雪堂に学び、諸学各々頗る蘊奥を極めたが、野山の律に犯す琴(音楽)を棄て切れず、やむなく高野下山の後、奥州から九州まで全国を行脚しながら山水を愛で、各地の名士と交遊した。常に木綿の墨染めを着し、首には頭陀袋を掛け琴を負ったその姿は、一見して乞食のようであったと伝わる。而して誰が知ろう、この琴こそ明の張季修作の古琴であったなどと……。

更にその交友には、三条実臣、岩倉具視、伊藤博文、伊達千広、陸奥宗光、森田節斎、頼山陽、倉田績、市川団十郎、河合小梅等の錚々たる顔触れが並び、以て尋常の僧でないことと、縉紳各家も善く彼の心底を見極めて交わったこと。併せて幕末有事の際、前記維新の元勲間を周旋、琴を携え密使として往来したとして何ら不思議ではない。拠って巻間勤王の僧とも呼ばれた所以である。

「古岳上人弾琴図」冷泉為恭画

「古岳上人弾琴図」冷泉為恭画『冷泉為恭の生涯』逸木盛照著 昭和31(1956)年便利堂刊より

概肖像画は冷泉為恭(1823~1864)文久二(1862)年冬の作である。

是迄に筆者目睹の「古岳弾琴図」は三幅あったが、概ねこの為恭を臨模したもので、遠景に高野の峯々を置き、そこから発した紀ノ川が松樹下に弾琴する上人の足下に至り去るという構図であった。

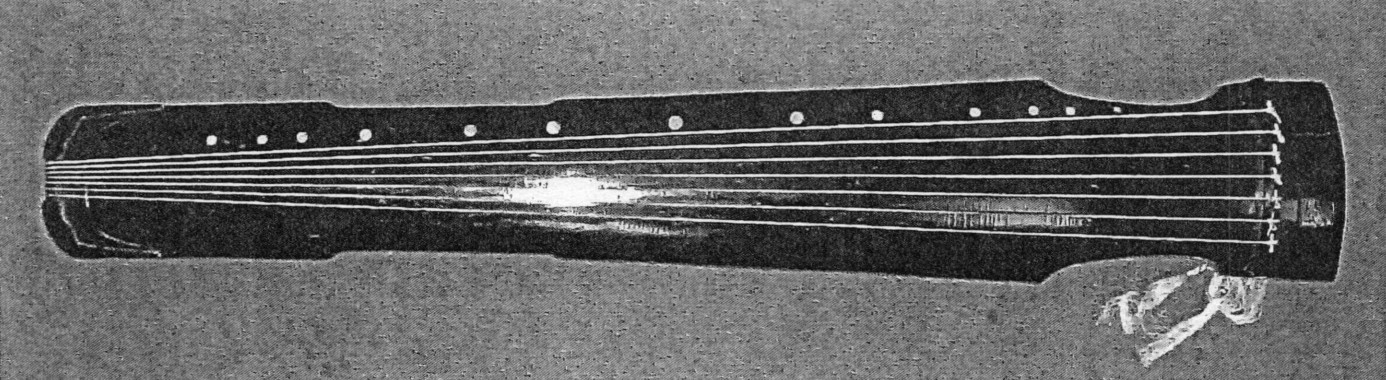

古岳上人自作「琴」

黒漆素琴で琴式は鳳勢様。胴内墨書銘は無いが、幕末期古岳上人自製遺愛の琴で、琴箱上蓋裏面に古岳庵自署の文字が有り、庵の代物であったことが知れる。

尚、弊小研究所寒斎には上人自製の琴をもう一面所蔵する。日本で言う所の素琴(本連載第4話参照)で、仲尼様拭き漆仕上げ、琴総体の木地の木目が見える。連載第20話掲載予定の古岳家現蔵琴と関連がある。

「琴箱上蓋」 古岳庵自署の文字

雁足、軫(調律用の糸巻き)、紐扣も揃い、幕末当時、上人が張った琴糸の残缺も保存する。

43

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第19話

紀州の琴僧古岳上人 乙

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

天保の改革で幕府に嫌われ、江戸を逐われた稀代の名優七代目市川団十郎(一七九一~一八五九。五代海老蔵)の大阪公演中、古岳は楽屋を尋ね琴を聴かせて吃驚させ、以来昵懇となったとの逸話が伝わる。

団十郎は、既に天保三(一八三二)年の三月、八代目を息子に譲り五代目海老蔵を襲名。天保十三(一八四二)年の六月、江戸十里四方所払いとなった後は、幾たびも変名して中京、上方方面を巡業して廻っていたが、膾炙した特徴は直ぐにそれと知れ、浪速で古岳と会った時分も、民草は総ての事情を知りつつ、依然として七代目と愛称し贔屓して、絶大なる人気に毫も衰えは無かった。

この七代目は上人に、「望みのものを」との口約をしていたが、その機会も無く、とある日、上人は草庵を結びたいとの発心に、起草した庵の図面を団十郎に見せて謀った所、団十郎は快く喜捨を引き受け、上人安住の栖(後の古岳庵)を新築し、約定を果たし得たという。言わば団十郎は上人の大恩人でもあった訳だ。

詩歌の道はさて置き、古岳第一の琴師は鳥海雪堂(一七八二~一八五三)である。結果的にはこの雪堂数多の門下により、当時衰退の日本琴学は辛くも明治に継がれるが、同門の大先輩で、琴曲皆伝した讃岐産の浪速の儒、藤沢東畡(一七八三~一八六四)は「贈古岳上人序」で、

高野の古岳上人、書を読み詩を賦し、頗る風致有り。

嘗て予と同じく雪堂和尚に従い、琴曲を受け、錬磨数年妙境に至る。上人古琴一張を蔵す。明人張季修斲(※)する所。出入起居するに、須與たりとも側を離さず。蓋し有虞氏の南薫操を奏し、孔夫子の文王操を学ぶ。伝に之有り。而して上人の琴や、其の背に銘有りて、曰く蔵密と。是諸を易伝に取る。聖語なり。今上人琴曲に耽り、而して特に蔵密を愛するは、志(こころざし)古聖人の道に有る者の似(ごと)し。

野山に律有り。誦梵を節するの外、固く声音を用うるを禁ず。乃ち上人の律を犯すを謂て之を逐う。

上人古琴を負いて野山を出で、藤崎の山中に廬を結び、朝夕松風と与に相和す。

或いは曰う。雅俗を問わず、概ね声音を禁ず、野山の律は酷(はなはだ)しと。予則ち野山の更に酷しきを加え律せざることを憾む。上人をして浮屠氏(僧)を去らしむるのみか。

(『東畡先生文集巻之三 筆者訓 ※斲 木を切り、成形してものを造る意)

と、長年隣席同学した兄弟子の視点から古岳身辺の状況を具に伝えた。

七代目市川団十郎「自画賛」

岐阜県博物館特別展図録『七代目市川団十郎と国貞、国芳』より

この七代目が「歌舞伎十八番」を制定し、「東海道四谷怪談」を初演した、所謂江戸歌舞伎界の大立て者で、後に古岳幽真のパトロンとなった。

概図で自身特徴を描くよう、「目玉団十郎」と徒名され、絶大なる人気を博して庶民に親しまれたそうだ。

「弁天堂」

古岳幽真の復興した藤崎の弁天堂。

往時に比し水量が激減したとは言え、弁天堂の足下には蕩々たる紀ノ川が蛇行し、眼前には値千金の眺望が開けるという、正に絶好の立地の中、今以て御堂は鎮座まします。

「古岳堂」扁額 古岳家蔵

古岳庵縁の第一の扁額は、先ず徂徠筆の「古嶽」で、他に貫名海屋や頼山陽のものがあったとも。

写真の揮毫の主鷯巣幽人とは聞き慣れぬ雅号であるが、略上人と同時代を重ねた山田翠雨(1815~1875)その人である。翠雨は京都の産で、後藤松陰門に学び、後に家塾を開き多くの門弟を育てた。

森田節斎の「古岳庵記」に、「道人海内諸名家の書画を展じて曰く、是皆衲の親しく謁えて獲る所なり。」と豪語した上人ならでは、為書きも微笑ましい。

概額は徂徠筆「古嶽」とは異なること勿論だが、肝心の徂徠の額が前記ジェーン台風迄存在したや否やは定かで無い。

43

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第20話

紀州の琴僧古岳上人 丙

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

後の古岳幽真を育んだ生地加茂村丸田(下津町加茂郷丸田)は、和歌浦湾の南に位置する温暖の地。続く廿年間は峻厳の高野に在って修行し、下山後遊歴した上人は紀ノ川流域中第一の景勝地藤崎の地を選び、ここを終の住処と定め、七代目団十郎の喜捨を受け弁天堂を復興し、附帯する草庵を普請したことは既に述べた。

此の草庵の様子は、弁天堂傍らの老松樹下、瓦葺き(当初は藁葺き)建坪廿余坪であった(『ふるさとの誇り・那賀郡版』)というから、草庵とは言うものの規模は可成りのものであったようである。

此処に於いて歌作と琴書三昧に耽り、且つ又、此処を拠点に各地の風光を猟渉しつつ、後には寺子屋を開き近在の子弟を育て、其の膝下からは明治の自由民権運動で名高い児玉仲児、千田軍之助の両代議士他を排出したと言う。してみると、上人の後半生は琴と歌作三昧にのみ隠れた唯の世捨て人で無かった事も知れる。

雪堂琴門の兄弟子である藤沢東畡には、前掲「贈古岳上人序」の他に更に一編、次掲「古嶽庵記」(節斎と同題異文)なる上人の為にものした文章があって、共に東畡の並々ならぬ友情を示す筆意を以て貫かれる。

「古嶽庵記」

高埜の玆観上人風流にして読書を好む。時時吾が浪花の寓を来訪す。一日予に謂いて曰く、

我徂徠先生書する所の古嶽の二字を扁す。因って其の字を以て庵にせん。如何と。

余の曰く、先生は前輩の豪傑、実に古学を唱うる者、先生にして此の字有り、其の所を固くするなり。今上人此を以て号と為すは、抑も志の古学に有るや。

曰く、子誤りて之を聞く。学問の学に非ず、山岳の岳なりと。

曰く、岳や岳、山の大なる者古学問を以て山に譬うは、九仭一簀の言か。豈然らず。上人果たし能く其の功を虧(み)ず。亦将に其の大を成すか、善き哉号とするや、其の旃(せん)(人招きの旗)勉むべし。

上人乃ち之に頷き、而して其の牽強を腹笑するに似たり。

(『東畡先生文集』巻之四 筆者訓)

之にて高野修行中、其の鳥海雪堂の下、東畡と併に琴を学んでいた若き頃の上人は茲観と称していて、高野を下山、各地を遊歴した後に藤崎に庵を構える三十歳代、即ち、入手した茂卿の筆跡「古嶽」に感じ、之を東畡に商ってより初めて庵名とし、又同時に、之より以後は専ら古岳と自号(庵主は庵名を名乗る)したこと。更には、上人自ら「扁す」と日うよう、草創当時の庵には当然、碩儒荻生徂徠筆になる件の扁額が懸っていた事も併せ知られよう。

古岳詩文添削の師たる河合梅所の令室小梅女史の『小梅日記』(東洋文庫本)中、古岳の名が散見されること、嘉永年間から明治十年古岳の死去伝聞まで度々ある。就中、慶応三(一八六七)年九月八日の、

「古岳を二度迄呼びにやり候へ共りういん(留欽)にて不快、出来たらず。琴および自身の像、又は集めし書画皆持ちよこす。是は作日也。不快故心にまかせざれば、代に琴や像を上るとて、砂糖一箱又は茂助高野より持帰りたる松たけと柿を上るとの文、八塚へ来る。……」

や、亦森田節斎の「古岳庵記」の、

「道人頻りに(節斎に)巨觥(こう)(大盃)を侑(すす)め……、遂に大酔し眠りに就く。」

等に、上人可成りの左党と読めた。

「古岳弾琴図」部分古岳家蔵

筆者目睹の「古岳弾琴図」三幅の内、古岳家現蔵の図である。落款には霊水とある。

矢張り松樹下弾琴の構図で、明らかに為恭を臨模したもの。然も、三幅全図共少しく髭を蓄える。

46

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第21話

紀州の琴僧古岳上人 丁

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

古岳幽真の著作中、代表作である『空谷伝声集』の題箋は、和訓して「やまびこ集」と読むが正しいようだが、その書名には琴僧の名を恣にした古岳ならではの典拠が隠される。是非上図版の解説を読まれたい。

此の『空谷伝声集』の巻下に「山彦」と題す歌があり、呼べば答える山彦と琴法「罨(えん)」、即ち「空谷伝声勢」を重ね、書名としたかが知られる。紀州の風土に育まれた上人は、長じて高野の峻厳さに心身共に鍛錬され、後に藤崎の景勝を愛し終の栖とした。

さくらちるはるなつかしみ鶯に とへは答ふる山ひこのこゑ

又、同書巻中の「琴川居にて月前琴」と題す三首は、俄然、心越派の琴系譜に拘る筆者の興味をそそる。

幕末期江戸の杉浦出雲守(旗本世襲)邸には猶、家門中興の誉れ高き杉浦琴川の居室が残され、琴道の大先達を偲ぶ古岳がここを訪れたことが知れた。琴川君は東皐心越直伝の琴を伝え、『東皐琴譜』五巻を編纂した功績があるも、早逝し惜しまれた。

心あらは月にとへかし山水の ふかき手もいさ(いざ)おしへまし

ありあけのなこりなきまで琴ひかむ さし入る月を聞人にして

小萩さくかのやかたに琴とりて 露ちるよいの月をみるかな

又々同じく巻下には、「平井調庵琴師の七回忌に寄琴懐旧」とて、

吹風のおとさへかなしから(唐)琴の 秋のしらへは松にのこして

とあるため、古岳上人は前後二人の琴師に就学したと推察される。

更には、宮部美臣の「古岳上人の明の張季修か作たる琴をえ(得)られしをほ(祝)きて」との題に、

蜑(あま)すらも得かたき玉をいかにして かつ(潜)きあてゝむ唐琴浦

と、名宝に等しき古琴を得た喜びを、友人間に多少は吹聴していたらしい。

森田節斎(一八一一~一八六八)は大和五条産で、名は益、通称は謙蔵。節斎又山外節翁と別号した。聖堂と山陽、洞庵に学び、特に『孟子』、『史記』に通じた。この節斎は上人の嘱に応じ『古岳庵記』をものし、又、『空谷伝声集』の跋文に曰う。

近世の緇林(しりん)(仏教界)に風流を解する者の鮮(すくな)し。古岳上人已にして琴を以て天下に鳴る。又和歌及び漢歌を善くす。真に空谷の跫(きょう)音(あしおと、即ち琴法「罨」)か。今先に和歌集を刻す。漢歌の如きは、則ち将に他日を待ちて刻すべし。

慶応二年丙寅仲春

山外節斎居士 森田益題

於古岳庵山水奇絕処

「空谷伝声勢」

『太音大全集』明刊本より

琴法に「罨」なる左指法がある。

「空谷伝声勢」とは此の「罨」法の形容であって、先ず左手無名指(薬指)にて某絃指定の徽分を按じて、右手の某指で概絃を弾ずる。次いでその余韻のある内に、右手では弾ぜずに同絃の上徽を大指()で撃ち、軽い打音を得るのである。

これを「罨」と言い、その琴法の心(心象)は「空谷伝声勢」、即ち、その手法にて得た琴音は、山彦、谺のよう、然も静かに彼方と相呼応せねばならないと。

『空谷伝声集』古岳幽真著

無刊記 慶応末年頃刊

文久元(1861)年から慶応二(1866)年に及諸家の序跋を閲すれば、刊行に至る迄には凡そ五、六年程の時日を要したことが解る。勿論、自作歴年の詩歌選に及んでは殆ど半生以上の歳月に亘ろうが、上人の全作歌はとてものことで概書には収め切れぬ。

書は上中下の三巻仕立て。下巻の三分の二迄が古岳歴年の和歌で、春夏秋冬の四季題から雑詠に至り、巻末に諸大家の古岳に寄せた祝いの和歌と漢詩が掲載されるが、就中「古岳上人の弾琴を聴く」他が、関西を中心とする四十氏を超える当時一流の漢学者達により寄せられる。

35

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第22話

指ヶ谷残夢

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

再び閑話休題。

歳々年々人同じからずとか。本連載第10話で触れたナベさんこと故渡節男(さだお)氏の一周忌法要が、旧臘三日に白山下の心光寺でしめやかに行われ、ご親族以外の集った親しい顔触れの中に、アコ界の元老金子万久、売れっ子のコバこと小林靖宏、アコ研究家の渡辺芳也各氏等が見えた。

筆者は中学生まで、心光寺門前の肴町に上る元電車道(都電指ヶ谷停留所。旧中山道)を渡った崖上の西片町に住んでいたし、つい一年前迄は今の白山通り反対側の崖上の小石川伝通院脇の元表町に寓居したので、所の地理には詳しく、粗方の路地裏熟知すると言う自負があったが、近きに遠しの譬えか、日本琴学史上、未調査の江戸中期の画家、黒川亀玉の奥津城が確か此の心光寺にあった筈と、朧気の記憶裏のまま、参列した。

亀玉は享保十三(一七三二)年十月廿八日江戸の産。名は安定、字は子保。亀玉、松蘿館、商山と別号した。幼にして駒込吉祥寺の学寮で一日にして千枚の絵を描いたと言う神童で、狩野派の絵を学んだ後、長崎渡来の清人沈南蘋の画風を慕い写生派に転じ、書と棋及び琴法にも精通した「江戸漢画の祖」と目される文人だが、惜しくも宝暦六(一七五六)年の六月廿五日、廿五歳の若さで早逝した為、巷間の遺作は皆無に近い。

法要も済みナベさんの墓前に額ずくべく一同墓地へと向かう。渡邊家の墓石を正面にし、礼拝の順を待つともなくフト筆者の左手に触れた傍らの古びた墓銘を見れば、「商山処士亀玉原子保之墓」と。ゲッ!何とこれが目当ての黒川亀玉その人のもの。南無ナベさんの手引きに違い無い。その場は逸る心を抑え直来へ。改天、渡邊夫人の紹介を得、和尚に亀玉の調査を依頼したこと勿論である。

本連載第2話の挿図「藍渓琴の師小野田東川像」は、宝暦二(一七五二)年の暮春三月、千住在の旧甲良屋敷跡(幕府普請方棟梁甲良家。現千寿常東小学校校地)、当時は医師で本草学者の坂上玄台(田村藍水。一七一八~一七七六)の別墅で催された、東都嘉慶花宴集という雅会の記録図の一部分で、前後に書家三井親和(一七〇〇~一七八二)の題字と琴客小野田東川の碑文が布され、黒川亀玉描く所の挿図が中間にある。

日光水戸の両街道が交わる要衝の地、千住宿の甲良屋敷に水戸往還の途次滞在したのが、黄門光圀卿に庇護された中国曹洞宗第三十五世の正宗、且つ、後年日本琴学中興の祖と仰がれた東皐心越禅師である。

黒川亀玉自画像

『東都嘉慶花宴集稿』より

花宴集の挿図は当然、君子四友の琴碁書画を念頭に置き構成される。

其の内、爛柯の道に余念の無い三士の向こう側、案上に描きかけの竹画を置き、横向きに黒衣を着し、葛巾を被って画業に余念のない若者が、亀玉其の人である。

極簡単な線描画であるが、天才と謳われた亀玉自ら、急逝する四年前の廿一歳の己が姿を写生する。

現存する肖像は恐らくは是のみか。

黒川亀玉の墓

心光寺門前

寺の在る旧指ヶ谷町から山門前の旧中山道沿いに続く旧丸山福山町一帯は、明治末年より白山三業地なる花柳界として隆盛を誇った。

昭和の初期からは漸次不振となったが、昭和30年代の其の頃も灯は消えず、未だ夜毎に賑わう西片崖下の花街に何かしら心惹かれ、危うい思春期の筆者に対し、「絶対に崖下に遊びに行ってはならぬ!」と、家人は釘を刺したものだ。

48

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第23話

東都嘉慶樹

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

東皐心越襌師(一六三九~一六九五)は、清初の康熙十五(一六七六)年六月廿日に杭州湾から船主彭公尹の一番南京船に乗船、舟山普陀に数ヶ月寄錫し、翌日本の延宝五(一六七七)年正月十二日の夜間に長崎に入港した。(心越自筆『雑詩』より)

禅師の渡日するに際し、密かに持ち来たった杭州城内嘉慶坊の李の種を、留念の為に旧主甲良氏をして植栽せしめたと言う伝説が事の発端。

徳川光圀卿の庇護の下、禅師は天和元(一六八一)年の七月、小石川水戸藩上屋敷の朱舜水設計になる後楽園中の琴画亭傍らに匿われ、此処に三年弱仮寓した後、天和三(一六八三)年の四月、初めて水戸城北三の丸に入るべく千住を過ぎり、貞享三(一六八六年八月の家兄対面の長崎行、元禄八九(一六九四、五)年の箱根湯治への往復でと、都合五度程水戸往還の途次千住宿を通った。

唯、後記「嘉慶樹記」には、「故有りて、之を甲良氏の別墅に種(う)う。」とあり、同「会雲和亭記」では、「嘉慶坊の李子を以て、而して甲良氏をして之を種わしむ。」とあるのみで、何故に禅師将来の李の種子が甲良氏に渡ったのかは、玄台から伝え聞いた東川も詳しくは其の来歴を知らぬし、筆者も禅師自筆の記録や詩文集から其れらしきものを読み取れぬ。

ともあれ、甲良氏から坂上氏へと主替わりした凡そ八十年後の別墅では、多くの薬草に混じり此の間も李樹は成長し続け、年々白い花を咲かせては遠近の人士を楽しませていた。

是即ち江戸近郊評判の「東都嘉慶樹」で、其の心は、大明国の高僧東皐心越禅師将来の東都(江戸)に花咲く、杭州嘉慶坊(南宋都臨安)の李の子裔たる名樹と言う意である。

之に先立つ元文三(一七三八)年九月十八日、江戸城中に於いて八代将軍吉宗公の舞楽御覧あり、群臣の観覧も許され、心ある者は古楽を珍しく見聞して大いに感じたが、中でも琴は今の世に絶えていたものを、明僧心越が日本に投帰した時の伝を、勘定奉行杉浦内允蔵(正職)の家小野田嘉兵衛東川が学び取ったと言う。琴は中古に絶えていた業で、京都の伶人すら誰一人として知る者の無い為、吉宗公は理想とした礼楽整備からも、雅楽中の琴の復権を果たすべく伶人を京都から呼び寄せ、伝奏屋敷にて東川をして琴を教授させしめ、伝習も修了し伶人が御前演奏をしたと言う訳だ。(『有徳院殿御実記』)結果、主君杉浦琴川、殊に陪臣乍ら琴客たる東川の名は、是を機に全国の士人間に知られることとなる。

「東都嘉慶樹」

『東都嘉慶花宴集稿』1991年東京琴社復刊より

嘉慶樹の全体像を把握し易いよう、黒川亀玉の挿画五図中三図の版心を除去し、試みに樹影を接合してみた。

三井親和の題字及び東川の碑文図を足すと、全七枚の図となる。

「東都嘉慶樹」の碑

小野田東川撰文 千寿常東小学校

碑文は東川の「東都嘉慶樹記」の冒頭部分で、前号で禅師が「甲良屋敷に水戸往還の途次滞在した。」とは言ったものゝ、実は筆者にも禅師滞在の確証は無い。

拠って一概に禅師が水戸往還の途次千住に於て、留念の為直接甲良氏に与えたとばかりは言えぬのである。

44

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第24話

甲良屋敷と坂上玄台

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

琴客小野田東川は、嘗て東叡山寛永寺宮一品親王の推挙に由り将軍家の上聞に達し、上意を承けて平安朝従り中絶した雅楽中の琴の地位を復活、大いに面目を施したが十四年前の事。以来、東川の名は江戸以外の地にも広まり、心越派琴道の領袖として名実共に斯界を教導して来たが、齢七十の古稀を迎え漸く老境に入る。

頃は宝暦、旧甲良屋敷の新主坂上玄台と歓晤した東川。嘉慶樹の言い伝えと玄台の、「後の人淪滅せば跡と名と而して伝わらず。」との言に堪らず、「予原(も)と東皐開士、琴学の末弟たり。之を聴きて心地惑い怡(よろこ)ぶ。豈速やかに筆を採り得ざるに如かず。是(ここ)に兄が家を想えば、日後必ず嘉慶の事有るべし。豫(あらかじ)め以て之を祝さん。」と急遽「東都嘉慶樹記」をものする。

時に玄台三十四歳、町医の傍ら殊に人参に詳しい本草家として、此の後幕府小普請組支配の医員に登用されるが、元々玄台の出自は同じ小普請方棟梁大谷出雲の次男。総領は大谷南浦、三男は一橋奥坊主の大谷立佐と言う家系で、玄台は少時に町医田村宗宣の養子となり田村姓を冒し、亦、田村家は坂上田村麻呂を祖とした為、坂上姓をも併用していた。

日ならずして「東都嘉慶樹記」は碑に刻されるが、茲に面白いのは其の碑陰で、其処に刻まれる宛ら土豪の平城を想わせる園林図は、全体を江川を引き込む壕に囲まれ、更に中央の塀を象った方形の中に、門、カケイ(嘉慶)、相思松屋鋪(雲和亭と思しき)等とト書きが有り、其等の上に玄台の識語が彫り込まれる。

然も、別墅全体図と重なる旧甲良屋敷に関する識語は、午(南)の方角を右下に倒置する形で台座に布される為、正視する状態では読み難く文面は全く判読出来ぬが、首痛に堪得れば、主人玄台の次掲の語に因り、屋敷との関係は更に明々白々となる。

抑も此の地や、寛文十(一六七〇)年以来、(五字欠字恐らく第一代を謂う)宗清(甲良氏第三代)の別業なり。宗清老いて改名して曰く宗賀と。宗賀の子は曰く宗貫之の妹、牟久子と曰う。牟久子なるは、乃ち予が実の家母なり。是(ここ)を以て甲良氏の玄孫、匠五郎なる者、予に此の地を譲り、而して今又予の別墅と為すなり。夫れ地の縦横籔林の中、神社五位、故木三株有り。五位とは、稲荷二座、疱瘡神一座、弁財天堂、土神祠、是のみ。夫れ三珠樹とは、一に曰く千株松、一(二)に曰く相思松、三に日く東都嘉慶樹のみ。

宝暦二壬申(一七五二)暮春

坂上登玄台(田村藍水)謹識

「甲良屋敷跡」を眺む

写真中央、白く低いL字状に横たわる今日の千寿常東小学校。其の校庭に今猶「東都嘉慶樹」の碑は建つ。

「宗賀の子は曰く宗貫。」後の一字と、他の二字が不明な為、一日碑の調査をす可べく小学校へ向かう。

許可を得て校庭へ出れば、折しも休憩時間で、生徒数600名弱の嬌声と砂埃の舞う中、首を傾げ、字分の乾拓を採り、碑文の再調査に掛かる。

休憩も終わり、矢庭に閑散とした校庭に継いで現れた二年生。「今日は。」と可愛らしい挨拶を筆者に向かって投げ、碑の真後ろに在る苗圃で実習をし出す。此の二年生と引率の女教諭と数言を交わした筆者は、春光の中、思わぬ寛ぎと憩いの時を得て、穏やかな気持ちで帰途に就いた。

「旧甲良屋敷跡図」

李核を模し円形に象られた「東都嘉慶樹」碑陰(背面)の屋敷図。

之に因ると口型の園林の一辺は百間(182m)前後と記され、往時の甲良屋敷は、現在の小学校敷地よりも更に大きな一万坪余あった。との記述と符合する。

48

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第25話

東都嘉慶花宴集

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

宝暦二(一七五二)年三月、頃も好しとの坂上玄台の招きに、唯一東皐心越禅師の警咳を知る小野田東川と語らった風騒の士達は、静養中の成島錦江を誘い大川を舟で遡上する。

東川は禅師将来の琴服(鶴氅衣)を装い、携えた禅師遺愛の名琴「雲和」で「秋風辞」を鼓し、平復初は唐音を朗誦しつ、舟で江川づたいに別墅へ着岸。其の名も琴に由来する雲和亭に集い、花見を兼ね禅師を偲ぶ雅会「東都嘉慶花宴集」を催す。

花宴に於いて、東川の琴は言わずもがな、平復初(平賀源内説有り)は唐音、黒川亀玉は彩管を操り、亀玉の父嵩山は玄台実兄の大谷子秀と手談に興じ、又、多芸の士に遅れを取った錦江は酒を敵(あいて)とし、各々詩を賦し文思を練っては琴碁書画の世界を満喫し、更には日後、茗筵図録に魁る好事本『東都嘉慶花宴集稿』を纂し、書肆戸倉屋喜兵衛をして発見せしめ、同好に配し、又頒布した。

当日花宴に集った面々は、亭主の坂上玄台と主客小野田東川。次いで源柳園、関琴洞、成島錦江、平復初、玄子保(亀玉)と嵩山父子、東川琴門の寂堂空(新豊禅師)及び原虚室、谷子秀(大谷南浦)、内子尚(河内山宗俊)、山南澗等で、書家三井親和は所用で心ならずも不参加とある。

奥の茶坊主河内山宗俊は「雲和亭辞並序」(『花宴集稿』)、に曰う。

東都の東に、一園林有り。右は駅路に交わり、左は綾瀬に接し、亭は其の央に居す。亭の前後に三株樹有りて、其の一に曰く相思松、其の二に曰く千株松、其の三に曰く東都嘉慶樹と。江都の佳樹なりと云う。…

又、禅僧寂堂呑空は「会雲和亭記」(同『花宴集稿』)に記す。

此の李樹たるや、大凡七十余年なるか。花は姑洗仲呂の間に向かいて、其の心を発す。其の園なるや、大凡方百畝、自然にして琴の形勢を製す。之を能する者は、黙して之を識らん。蓋し、琴腹の中、姑洗を以て仲呂の界とし、以て天柱を立つ。其の柱は琴の心膂なり。其の西北の隅なる松樹は、千年の姿在る有り。以て地柱と為せば、無射をして応鍾の界たらしむ。…

辞に「右は駅路に交わり、」と有るよう、甲良屋敷の園林は街道に接し、厳重に警護された禅師も、此処で休息若しくは宿泊し、暫し憩われたやも知れぬ。とは筆者の勝手な想像。

止まれ!宝暦文雅の士が意識し劉希の絶唱、「洛陽城東桃李の花、飛び来たり飛び去って誰が家にか落つ。」とばかり、洛城嘉慶坊の名花と禅師との牽強附会は察するに余るが、筆者の知る限り禅師の前半生は江浙両省を一歩も離れず、禅師は洛城産と称する種を人に貽られたか、はたまた、杭州城坊の種を洛陽名花に肖(あやか)り凖(なぞら)え、美称したが真実に近かろう。

さはあれ、唐宋何れかの宮殿址の李子を禅師が実際に将来してもせずとも、斯く伝説となった東都嘉慶樹は少なくも百年近い歳月を千住邑に根付き、其の後も花を咲かせては江戸の市民を娯しませたことも事実。

扨、禅師の草花を詠じた詩文集『華叢』(外題「花木詩」未刊)には、次なる「李花」題の七絶が遺るが、

青李如珠喜不酸 崑崙遺産莫加鑚

但教結実花長発 豈謂無無根自盤

無論、後に東都嘉慶樹に成長する李子を直接詠ったものでも無し、亦、禅師は後々の風騒連が自分を出汁に花の宴を開いたこと等知る由も無い。劉翁の続けて詠う、「古人復た洛城の東に無く、今人還た対す落花の風。年々歳々花相似たり、…。」との例も虚しく、今日此の東都嘉慶樹の面影すら無いが、傍らの東川碑文は其の後の二百五十年間奇跡的に保存され、是等の経緯には些か疎いであろう千住宿末裔の子弟を今も見守り続ける。

「秋風辞」琴譜

『東皐琴譜正本』 2001年9月坂田進一編纂より

琴歌辞は人口に膾炙した漢の武帝作。琴譜は杉浦琴川の命で東川が自筆した明朝体浄書の稿本である。

東皐心越禅師は中国で学び自ら校訂した琴曲と、日本投帰後の自作の琴操とを併せた琴譜集上梓を果たせず遷化。門下の幕儒人見竹洞と麾下の大身杉浦出雲守が遺命を嗣ぐも刊行に至らず、禅師示寂後306年にして漸く全巻を整え、待望悲願の『東皐琴譜正本』を公刊するに至った。

62

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第26話

紀州の琴僧古岳上人 戊

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

道を返し更に古岳上人の跡を辿る。

古岳庵の記

乙丑之十二月望(陰暦十五日)。山外節翁(森田節斎自身の謂)扁舟に乗り、橋本駅従り紀川を下る。

舟の不二崎に至るや、乍ち琴音を聞く。翁之を異とし、舟を捨て岸に上り其の音に踪(したが)えば、則ち松林草庵中に在り。

翁王摩詰の詩を高吟して曰く、深林人知れず、明月来たって相照すと。

一道人戸を開け、大声に呼ばわりて曰く、詩を吟ずる者は、森田先生に非ずや。衲(どう)は古岳なり。先生を待つこと久しと。遂に強いて留め宿す。

明日道人再拝し請うて曰く、衲近ごろ異夢を感ず。夢神の衲に告げて曰く、当に天下の文人至り、汝が庵を記すことの有るべしと。先生の果たして至る。願わくは之を記せよと。

翁の曰く、記す者は記さん。記す可き無きは、何を以て之を記さんと。

道人海内諸名家の書画を展じて日く、是皆衲の親しく謁えて獲る所なり。以て記す可きにや。翁の曰く、書画は観つ可しと雖も、記するに足らざるなり。記す可き者は、其の風景に在るかと。

乃ち酒を置き欄に憑りて望む。飯盛龍門の諸峰は、雲煙中に出没隠見す。翁の文思は動き筆を援りて之を記せんと欲す。

須にして煙は消え雲は散じ、黛色滴らんと欲す。翁筆を擲ち、道人を顧みて嘆じて曰く、此の如き奇絶は、僕記する能はざるなりと。

道人頻りに巨胱を侑(すす)めて曰く、先生酔はざれば、則ち文を成さず、請う数杯を尽くせと。遂に大酔して眠りに就く。

半夜夢覚む。寒月檐を窺い、松影婆娑たり。渓流石に触れ、清音耳に徹す。翁の文思は復た動き、筆を援りて之を記さんと欲す。

忽然として水烟中に叫ぶ者の有り。響き裂帛の如くして、山谷皆応ず。翁の曰く、是何の声ぞと。道人の日く、老猿なりと。翁又筆を擲ち嘆じて曰く、此の如き清絶は、僕記す能はざるなりと。

道人の曰く、記する者に足らざれば、之を如何ともする無し。記す可き者の有りて、而して記せず。先生遂に記さざるかと。

翁黙然として語らず。道人乍ち膝拍ちて曰く、衲之を知んぬ、衲之を知んぬ。先生の之を記さざるは、乃ち之を記す所以なりと。

是に於いて琴を援りて弾ず。

翁破顔微笑して、復た扁舟に棹さして去る。

(『節斎遺稿』巻一筆者訓)

「古岳庵記稿本」森田節斎筆

節斎推敲の痕跡が多々認められる貴重な資料である。

当然、稿本は刊本『節斎遺稿』所収の「古岳庵記」(本文参照)とは異なる。例えば、2行目補足の添筆を省いて読むと、「舟至藤崎、琴音乍北岸松林中発、翁異之、招舟上岸。」とあり、更に読み足し推量するも、未だ刊本定稿には至らぬ以前の状態なのである。

古岳「短冊」

とるほこ(鉾)にくももなひ(靡)きて越の山 かり(雁)啼くよいの月をこそみれ

上人直筆の該冊は、『空谷伝声集』下巻では、歴代の英傑を題材にした中に、「不識庵」こと上杉謙信を詠じた歌として掲載される。

41

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第27話

紀州の琴僧古岳上人 己

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

珍かにも、順風満帆の筆勢を得たかに見えた拙稿は、前号森田節斎の「古岳庵の記」中にあった「狙」を追わんとて、忽ち雑踏に迷い込む。

彼の李謫仙はいみじくも、

両岸の猿声啼いて住まざるに

軽舟已に過ぐ万重の山

と絶唱。同様に上人も、斯くももの悲しい猿の断腸を題材とする歌を『空谷伝声集』中に度々詠じた。

月さえし小峡にさけぶ山狙の こゑもくれて小夜更けにけり

おや狙のこをよふこゑもかつそひて 小峡に氷る冬のよの月

俄然、前号「古岳庵の記」の記述とも符合し重なるではないか。狙は長臂猨(テナガザル)の意で、勿論日本には生息せず、日本猿を狙に見立てたポーズであることは、古人文学表現上の常套手段であると誰しもが認める所だが、敬愛した吾が琴道の先達高羅佩大人はこれに着目し、『長臂猨考』を著し、中国奥地にのみ生息した長臂猨が、何故日本の文人画に描かれ、又、詩文の題材となったかを考察する為、東京芝台の駐日オランダ王国大使館公邸の庭に長臂猨の一種ギボンを飼育し愛玩止まず、折々は肩に乗せたりして慈しんでいたが、時とすると近くの寺に逃げ込んだりするので、探し出すのが一苦労であったと。(御遺族談)

本題の古岳上人と琴に戻ろう。上人の分身とも言うべき琴だが、その詩歌中に玉堂詩ほど琴字は頻出させず、程良い抑制の中に上品さが薫る。

わかための冬の夜ころのしる人は 桐の火桶と琴となりけり

ゆくとしのを(惜)しミてとまるものならハ ななのをこと(緒琴)に弾もとめまし

又、恐らく冬雨降る自庵で詠じたと思われる歌に、

かきならす四のをことのかへす手も 乱てさむき雨の音かな

「四の緒のこと」とあるにより、上人は琵琶をも嗜んだことが知れる。

就いては屋上屋。平安中古の昔には絃楽器を総て「こと」と云った。

諸賢耳タコの「琴」は「きんのこと」で、絃が七本なので「七つ緒のこと」と言い、俗称は「七絃琴」。「箏」は「そうのこと」で、絃が十三本あるので「十三絃」。

「琵琶」も「びわのこと」と言い、絃が四本あるため「四緒のこと」。

等々と厳密に区別していたが、近世に至り却って混同してしまった。無論之は三味線伝来以前の話で、「しゃみのこと」、況してや「三緒のこと」とも言わぬし、「三絃琴」は幕末以降の創作楽器で別個に存在した。

「鳥海雪堂墨跡」

古岳上人琴学の師。鳥海雪堂の筆になる「松風和琴」の句。

廿八歳、天保十(1839)年に山を下りて丁度九年の後の嘉永元(1848)年の冬日。既に上人は古岳庵主、又紀州の琴人として名高い。此の上人の為に各家(主に雪堂琴門)の揮毫した『紅絲雅集巻』と題す巻子本の巻頭に置かれる。

「高羅佩とギボン」

オランダ王国大使館公邸の庭園でのスナップ。

一に、「猱」なる重要な琴左手法は、長臂猨(狙)木登りの際の動作を模して採られた琴技。二に、元来日本に生息せぬ長臂猨が、何故日本の南画に描かれたか。との二点がヴァン・グーリック(高羅佩)の飽くなき知識欲を刺激し、『長臂猨考』(英題「ギボン・イン・チャイナ」1967年ブリル社刊)が編纂されたと言って過言でない。ライデンのブリルは、オランダきっての古書肆を兼ねた出版社で、該書も亦若き先生の才能を見抜いた同社前老板の見識により、公刊された良心的出版物である。

筆者は老板のご厚意で楼上の書庫に入り、勇躍、其の数百年の蓄積中から貴重な数点を漁ったも懐かしい。

53

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第28話

ここに泉あり

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

四月四日、読むともなしに新聞紙上に映画プロデューサー市川喜一氏の死亡記事を認め、つい読み返したばかりの群馬交響楽団を題材とした『愛のシンフォニー』(丸山勝廣著一九八三年講談社刊)を暫し想起する。名画「ここに泉あり」をリアルタイムでご覧になったご同輩も多かろう。筆者が映画を観たのは未だ小学生の頃。新星映画社の作品で制作は岩崎晄。水木洋子の脚本、監督は巨匠今井正で、プロデュースが前記市川氏、昭和丗(一九五五)年二月封切りの再生日本の音楽映画の魁りで、主演は岡田英次、ヒロイン岸恵子は前作「君の名は」で既に国民的大女優。小林桂樹の他に錚々たる俳優陣が脇を固め、更には、日本近代音楽史上の山田耕筰の生出演も破天荒な事で、名場面の中にも、今でも筆者の脳裏に浮かぶのが次景の数々だ。

一に、岸恵子はピアニスト佐川かの子役で匂い立つような若さを見せたその恋人役岡田英次扮するコンサート・マスター速見明と、成瀬昌彦扮するヴァイオリン弾きが絡み衝突する場面で、竹村の「乙に絡むね!」と言う台詞がその後も耳に付いて離れず、今も時に脳裏を過ぎる。

二に、入団希望の少年が、速見にオーディション風にヴィバルディのイ短調コンチェルトの冒頭を弾かされるシーンでは、批評の仕様もないヴァイオリンに、一抹の不安を抱きながらも、それでも才能を信じているかのような、子煩悩の年老いた母親のさりげない演技が印象に残る。

三に、貧窮どん底の楽団生活に、軍楽隊出身の三井弘二扮するトランペッター丸屋と加藤大介扮するドラマー工藤が、飲み代を稼ぐ為にチンドン屋でアルバイトをする場面は凄かった。流石は今井正監督である。コンバスも弾いた(海軍は絃楽器も併習し、時に応じてオーケストラも編成出来る伝統があった)工藤は楽団のトラブルメーカーであつたが、それでも「帝国海軍軍楽隊」出身の軍人音楽家の矜持だけは失うまいと、チンドン屋の隊列の中で胸をピンと張って、軍楽隊仕込みの姿勢を崩さずに必死に大太鼓を叩くのである。

筆者の軍楽隊好きは一寸したもの。年長友人の旧陸海軍軍楽隊出身者の未だ多くが当時現役の中、海軍ファゴット出身で、労働者救済ホームに入り、ニコヨン(日雇い)生活をしていた猛者もいた。最後の軍楽隊長内藤清吾先生にも何度も直接お話を伺った経験もあり、こんな些細なシーンが筆者にはとても大きく映った。

斯く云う筆者も団塊の世代で、当時は多少富む者もそうでない者も、総じて暮らし向きは貧しく且つ慎ましいもので、音楽家ならずも「暮らしは低く、想いは高く。」との泰西の格言宜敷、国民の大半は貧困に喘ぎつ、も希望を失わずに生活していたこちとら庶民派の青少年が気張って音楽鑑賞等と言へば、一寸した名曲喫茶へ行き、大人振ってナケナシの大枚百円札を払い、ほろ苦い一杯の冷たくなったコーヒーを啜って何時間も粘り、紙片にリクエストを書いては之忍耐強く、何時間も曲順を待ったものだし、花の都東京と雖も当時音楽専用のホールは皆無で、日比谷公会堂以外には上野の文化会館も完成していなかったそんな時代、大編成のオーケストラを鑑賞しようとすればそれはそれは難儀な作業であったが、小編成のサロン音楽やダンスバンド、タンゴのオルケスタ等や楽隊からチンドン屋迄、現在と比すれば、却って東京には生の音が溢れ、身近に存在したように思う。

手廻し蓄音機も未だ健在で、流石に主流はラジオ付きの電蓄となったが、バリコンとコイル手作りのイヤホーンラジオで雑音だらけの短波放送を貪り聴き、猫眼のマジック・アイ付のハイファイラジオに吃驚した頃、悪童達は映画中の泉のように湧き出る旋律とシーンに酔い且つ涙した。

「ここに泉あり」

封切り時の映画パンフレットで、今や実物は貴重となったが、却って映画本編の廉価版はワンコインで鑑賞出来るのだから、時の経過

と事物の推移との因果関係は計り難い。

中央映画株式会社製作

独立映画株式会社配給

49

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第29話

紀州の琴僧古岳上人 庚

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

古岳上人自筆の「遺状」の控え(正本は消印せぬ)を読んで見れば、

山人滅後、弁天堂并びに古岳庵、山林田畑、楽器類、什物、悉く御房事に附属せしむ。当山は自分支配の為、已に御上従り御許容下し成されし村中分、勿論約定相違い無く候間、生涯安堵之有る可く候。

併し、山人積年骨を折りし中興、相調へ候供田什物ニ候得ば、随分大事ニ所持、後世に伝へ為す可く候。委曲縷々、記録之有る可く候。

因つて後日の為遺書を附属すること、件の如し。

文久二年辛戊九月二十一日

古岳庵開基 幽真 印

高野山 明王院建道御房

只今住于河内国加賀田社寺

平生覚悟の中に読経、弾琴していた上人は、持てる全てを野山の塔中明王院に寄託。更には、紀伊藩儒の倉田績(一八二七~一九一九)に依頼し、生前墓である寿蔵「古岳庵幽真墓」を明治八(一八七五)年建立、俗世後顧の憂いを絶ち切っていた。特筆した楽器類とは琴と琵琶である。

古岳上人の後裔古岳家にはそれでも猶、上人縁の遺品と数通の文書が遺されたが、張季修作の明琴「蔵密」は其の後主人と所在を替え、只今唯一家蔵される和製の素琴は、胴内墨書銘に、「天保五年甲午孟春、做愛山琴野之調菴 花押」とあり、前号掲載の和歌と同一人、琴師平井調菴の一八三四年正月手製の琴と知れる。

次なる古岳自用の「往来切手」は、

丑壬五月名手組大里正(大庄屋)

妹背佐次兵衛殿 持来

伊都郡 御代官所 被下候

往来切手 御印鑑

と、上人自筆になる外包みがあり、内の往来切手本紙には、

名手組池田姫門村 古岳庵

伊都御代官所 印

乙丑壬五月ヨリ

とある。この往来切手は現在のパスポート以上に重要で、諸国及び他藩との関門を通過するには不可欠であった。無論これ以前にも交付され、各所を経巡ったであろうが、この日付の乙丑壬五月は慶応改元直後の一八六五年の五月で、最後の切手と思われる。当然、維新後の明治政府が安定した時点では不必要となる。

既に文久二(一八六二)年の九月には文頭の遺書を認め、通交手形を所持し、琴を負い、心置きなく諸国を往来し、各地の風光を愛でつ、見聞を広め、又、各界著名の人士との旧交を温め、遂に明治九(一八七六)年の十一月五日享年六十五歳、納めの長途、遠い涅槃に向けて旅立った。

「古岳庵筆意図」田野村直入筆

嘗て、野山の律に反する琴を酷愛し、止むなく下山した形式を選んだ上人は、之を恨みず、何時でも高野山を見上げられる藤崎の地を撰び、此処に在って常に野山を仰慕して居た。

落花のかたのうちに、と題した次なる歌に、

花ちりて都こひしくなりにけり 草の庵ハ誰にゆつ(譲)らむ

と詠じ、本文冒頭にも有る様、遺言に高野の塔中に庵を寄託すると明記し、斯く安心立命の内に生前墓を建てそして逝ったのだから。…

小虎散人痴は、田野村直人(1814~1907)若年の画号である。

45

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第30話

東台琴客余聞 一 今泉也軒

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

幕末の琴客井上竹逸の琴門に、岡倉天心の片腕として美術学校を創り、本邦美術をフェノロサと共に国内外に講じ、斯界を教導した今泉也軒(やけん)(一八五〇~一九三)が在った。

幕末の琴客井上竹逸の琴門に、岡倉天心の片腕として美術学校を創り、本邦美術をフェノロサと共に国内外に講じ、斯界を教導した今泉也軒(やけん)(一八五〇~一九三)が在った。也軒は、美術学者乍ら文人趣味を地で貫き、又一方では茶人、好古癖の人として著名であったが、殊に特記す可きは彼の師友で、琴に因って深く結縁された其の場面は概ね上野界隈に限られる為、筆者は便宜上是東台派(心越流)と括った。

也軒と拘わる東台派の第一は無論竹逸。二に美校の天心、三に博物局初代局長で東博初代館長の町田久成、四には妻鹿友樵の男松井友石である。

也軒は幼名亀太郎。文峯と初号し、也軒、後に無礙又常真居士と号したが、通常名の雄作を以て呼ばれる。嘉永三年六月十九日の生まれ、昭和六年一月廿八日逝去、享年八十二歳。

雄作は八丁堀組同心の家に生まれ、父の覚左右衛門元長は名同心として、通常与力から侮蔑された存在の同心中、覚左右衛門のみは「今泉のおじ「さん」と筆頭与力からも「さん付け」された(「今泉先生の生い立ち」原胤昭)実力の同心であったそうな。そんな父の膝下に育ち、少時より雄作は向学心に燃え、野田笛浦に学び書法を高林二峯に受けた。慶応の声を聞く十六歳で幕府昌平坂学問所に入学。当時の最高学府で学ぶ事となるが、昌平黌入学を機に琴学を井上竹逸に学び、四、五年にして大政奉還となり幕藩体制は瓦解する。

世は明治ご一新、解体された昌平黌どころの騒ぎではない。心機一転、築地居留地で英学を学び、更に横浜の英人の下で実習する。御用達小野組に迎えられ、真(まこと)新聞編集長となるも、此の間も琴学稽古は継続し、十年以上も竹逸門で錬磨し続けたのは、琴は余程雄作の性に合っていたのだ。因みに後に竹逸収蔵の名琴中の一面は割譲され、雄作の所蔵に帰した。

明治十(一八七七)年、大学南校(東大の前身)の仏語教師ジュリーの推薦で、フランス留学の途次インドにて梵語を学ぶ。前後するがリヨンで日本文学を教授し、偶々実業家で東洋美術館(現在国立東洋芸術博物館)々長のエミール・ギメ(一八三六~一九一八)の相識となり、乞われて同館客員教授となった。

明治十七(一八八四)年晴れて帰国。文部省学務局に出仕し、前記天心岡倉覚三と相識るに及び、協同し東京美術学校創立に尽力。後、京都美術工芸学校々長に転じ、帝室博物館美術部長、古社寺保存会委員、帝室技芸員等歴任した後、野に下り大倉集古館初代館長に転ずる等、縦横に活躍したのである。

今泉也軒書

也軒漢学の師野田笛浦(1799~1859)は、名は逸、字を子明と言い、13歳で寛政の三博士の一、古賀精里門に学び、丹後の田辺藩に仕えて儒者から執政、即ち家老職となった勤苦の秀才である。書の師高林二峯は、富堂(ふたを)と名乗った幕末を代表する江戸の書家で、継ぐる明治の書界に多大なる影響を与えた。

図版の書軸は自作の七絶書で、漢学の師笛浦の書体を彷彿とさせる。

落款には常真道人今泉雄作とあり、大正10(1921)年71歳の作である。

49

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第31話

東台琴客余聞 二 今泉也軒

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

微禄の八丁堀組同心乍らも、今泉也軒の父覚左衛門は酔叟、酔花居とす心の余裕を持つ茶人でもあった。其の膝下に育ち、当時の最高学府湯島の昌平黌で培った也軒の向学心は維新後の混乱期にも萎えず、堅忍不抜の精神で苦学した足跡は欧州や印度に迄及び、帰朝後の也軒が明治黎明期の本邦美術界に果たした功績は多大であるが、吾人は其の裏面に隠れ、表舞台からは見え難い本主題である「楽事」に眼を転ぜねばならぬ。

聖堂で学び初めた也軒こと雄作少年は、新たに広がるネットワークを得て、「学者たるもの琴を学ばずんばあらず、」と竹逸の門に辿り着いたのだ。そうして前号で「十年以上も竹逸門で錬磨し続けた」と其の琴学稽古に就いて触れたが、此は『奇人井上竹逸』と言う次なる文章から引用したに過ぎぬ。(全文は後出の予定)

「…略…翁が絵画に傑出した手腕を持つてゐたことなど知る者は殆どなかつた。翁は絵画に堪能であつた許りでなく、七絃琴の妙技に達してゐた。七絃琴は人も知る如く、舜五絃の琴を造り、文王一絃を増し、武王更に一絃を加へて七絃としたと云ふ、支那三千年来の楽器である。唐詩選に独坐幽篁裏、弾琴復長嘯とか、明朝有意抱琴来とか云ふ琴は此七絃琴

のことであつて、長さ三尺六寸、現今婦女子の間に専ら行はる、、十三絃の琴とは、余程趣きの異なった高尚なものである。翁は非常に此琴を愛して、常々不足勝の生活をしてゐながら、支那の銘ある立派な琴を十五六面も所持して楽んでゐた。実は吾輩(也軒)も琴曲の弟子として翁に私淑した一人であつた。翁遺愛の琴の一面は現に吾輩の手に伝つてゐる。吾輩が翁に師事したのは十六七の頃から二十七の歳、欧州に留学するまでの十年間であつた。…略…」。

也軒の恩人で大先輩の前博物局長町田石谷が上野で逝去する以前の明治廿三(一八九〇)年、世俗を辞し三井寺で剃髪するに際し、石谷は愛惜已まぬ「宋琴」一張のみを残し、他の琴は然る可く各々分散して処分し、又所蔵する琴書の大半は一括して軒に帰した為、明治中期から大正期の東京琴界に於いては、也軒所蔵する所の琴譜及び琴書が近代日本屈指のコレクションとなった。

当然ながら其の真価を知る也軒は是を私せず、又、実子の無い後を憂えて、大正四年(一九一五)年六十六歳の折、茶書・仏書・琴書と各々蓄年の貴重な蔵書を帝国図書館に寄贈した為散逸を免れ、九十年後の現在も猶我等後学を溢して余りある。

「正装の今泉也軒」

前号図版の「七絶書幅」をものした頃、功成り名遂げ大礼服を装った今泉也軒。

前号図版の「七絶書幅」をものした頃、功成り名遂げ大礼服を装った今泉也軒。丁度大正10(1921)年72歳前後の姿を留める。

「常真居士寄贈」図書の印記

今泉也軒は、大正4年(1915)年の12月1日付を以て、茶書仏書と共に貴重な「琴譜」と「琴書」を、帝国図書館(上野図書館、現国際子ども図書館)に一括して寄託した。

右下の三顆「左琴右書」、「無礙庵」、「常真居士寄蔵」が也軒、二顆「今泉雄作氏寄贈本」と「大正…」が図書館。

該書は佐久間象山の琴師仁木三岳(旗本)自筆の『東皐琴譜』である。

40

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第32話

東台琴客余聞 三 今泉也軒

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

因みに、奇しくも新帝国図書館は旧薩摩上級藩士であった町田石谷が最晩年を過ごした薩藩縁の上野寛永中明応院の跡地に建設、明治丗九(一九〇六)年に竣工したのだが、建議許可の知らせだけは石谷の臨終に間に合い、せめてものとなった。

戦後の変遷で図書館は赤坂離宮へ移り、そして現在地の国会図書館となったが、筆者若輩の昭和四十年(一九六〇年代半ば)頃には也軒寄贈の琴書の存在は一般には未だ知られず、当時の国会図書館課長某氏のご厚意で、貴重書室管理下の「八三二函」として纏めて収蔵される事を知り、更には全書閲覧可の便宜を戴いた。

精査すれば和漢の琴書全数百部、その大半は石谷の旧蔵書で構成され、石谷の世俗を捨てる際に也軒に譲られたものと判明したが、也軒自らの蒐集書も少なくなく、中には日本のみならず中国でも海内の孤本とされ琴書も含まれる実に琴客垂涎の的の琴書群である。明治の初期を中心に、石谷と也軒二人程の見識と地位とを併せ持てばこそ、「さもありなん」、と頻りに筆者は点頭したものだ。

未だ也軒翁の義嫁ご存命中の事、筆者が往時に就いてお訊ねすると、「義父が音楽を嗜んだ事は余り記憶になく、楽器の類も遺品中には皆無です。」とのご返答が訝しかった事を記憶するが、前記琴書の用意周到の例もあり、深く参禅し悟入した也軒翁の事ゆえ、時宜を得た然る可き配所へ、と容易に推察されもした。

現在の筆者小研究所から旧東黒門町、広小路へと通じる御成道沿いに、丗年近い前迄筆者の良く通った廣田書店なる古書肆があり、何と故老板は也軒の実弟廣田金松氏。或る日のご遺族直の話に、「美術学校の帰途、雄作翁は二頭立ての馬車に乗り、折々気軽に立ち寄った。」等との話があった事を記憶する。通う中にも也軒翁の書を何点か都合して呉れた一が前々号図版の端正な書軸で、雄作少年が動乱の幕末期に高林二峯に学んだ書法は端正さを留め、維新後の書も翁の品格を見事に投影している。

同じ頃のとある一日、佐久間象山(一八一一~一八六四)の琴師仁木三岳(一七七一~一八四〇)の後裔をお訪ねした時、思い掛けず珍しい也軒の帝室技芸員の落款の入った「雛の図」を拝見するを得たし、更に筆者の若い頃、京都の三条辺りの古玩店の店先に、也軒翁の断簡が可成り纏まって出ていたのが眼に留まったが、○と縁の双方共が没かったに相違ない、今にして想えば何とも惜しい事をしたものだと後悔頻りである。

『仏説造像量度経』今泉雄作訓点

也軒欧州留学中の明治15(1882)年の2月、偶々英国オクスフォードに滞在中の真宗大谷派の学僧南條文雄に此の『仏説造像量度経』を借覧した。

前年南條はパリで清国公使館の楊仁山に該書原本を供与され、也軒は訓点と梵語を増補し、帰朝後直ぐさま明治17(1884)年版権免許を得、翌年10月出版したのである。

当時也軒は多くの文人が好んだ金杉村に住し、其の栖を無礙庵と称していたが、此の頃既に庵蔵の琴書は少なくないには大いなる事由が有る。

「也軒翁の墓碑」

墓は牛込天神下の交差点の近くにある矢来のお釈迦様として有名な一樹山宗柏寺にある。

也軒の著で広く世に知られたは『日本陶瓷史』及び『茶器の見方』等であるが、仏書の『釈迦像の研究』や次図の『仏説造像量度経』等もある。

也軒自身は参禅し深く悟入した人物だが、終の棲家は撰ばずに日蓮宗、同じく三帰依の弟子に変わりは無かろう。

39

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第33話

東台琴客余聞 四 井上竹逸

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

余談乍ら、池之端の横山大観の媒酌人は也軒雄作翁で、横道序でに、筆者中学の同級で近席の大変なシャンが、大観画伯の令孫横山操嬢であったし、ブラバン(吹奏楽部)取り巻きの一人で、何かしら懐かれて困惑していた下級生女子生徒の家が初音町交差点(旧本郷田町)の寺で、隣に未だ三流映画館が在って時折鑑賞(サボり)に行っていたが、何と、この寺に井上竹逸の墓(後出)があったのだから、奇縁恐るべし! …。

也軒琴学の師井上竹逸(一八一四~一八八六)は、幕末から明治に架けて活躍した琴客で、無論御同輩諸賢の知る処では無かろうが、然し、渡辺崋山門下の四天王に数えられる人と謂えば、其の名のみは記憶に残る御仁も或いは有るやも知れぬ。

竹逸、通称は玄(源)蔵、名は令徳、字は季蔵、竹逸と号した。例の元禄赤穂事件で加増され、世の憎まれ役となった梶川与惣兵衛(旗本千二百石)家幕末期の御用人である。竹逸は鳥海雪堂に琴、高島秋帆に砲術、渡辺崋山に絵画を学び、何れも優れた成績を修めたが、矜持高く然も性豪快、一旦意に決する処有らば自らの質をも顧みず、他の為に全力を尽くす。と言った江戸っ子侍でもあり、「生涯売り絵は描かぬ」、との信条を貫き通した為、初代黒川亀玉以上に巷間遺作は見聞せぬ。

旧幕臣中根香亭(一八三九~一九一三)は、下谷の文人仲間であった竹逸から借覧した琴書雑記『竹逸琴話』を基に、毎日新聞に「七絃琴の伝来」を連載し、明治中期の新興知識層(新聞購読者)に、幕末以降漸く忘れ去られようとした「琴」の紹介に文筆を以て務めたのである。

此の竹逸の琴門に、本邦明治美術界に名を留めた今泉無礙こと也軒雄作翁が在った事は前々号来御紹介の通りだが、偶々寒斎架蔵の『書画苑』一巻第三号(一九二〇年七月号)に、也軒が琴学の恩師竹逸の事を「奇人井上竹逸」との題で書いたを見い出したは、既に四十年近き以前の事。

一読して看れば、本来ならば地下に埋没して然るべき市井日常の一齣だが、也軒翁の筆忠実に援けられ、平成の御代に江戸の一琴客の気概を知らしむる為にも、茲に煩雑を厭わず全文をご紹介せずばなるまいし、此の小文を公刊し竹逸の逸事を遺した也軒翁の筆功も、我等琴客の心底に留めねばならぬ。也軒にしてみれ少年時代に海山より深い恩寵を受けたに、恩返しの機を逸したま帰国後暫くして世を去った恩師へのせめてもの返礼の意があったろう。

「今泉也軒伝」

松井友石著より『談琴』大正6年(1917)年 未刊本

浪速の儒医で、琴系を明治に繋いで功績の有る妻友樵(1826~1896)の男として生まれた友石(1857~1926)の事は後に述べようが、其の著『談琴』(二巻)は、本邦近代に於ける末尾を飾る最後の纏まったとも云える琴書で、此の要約版が同人の『琴話』(後述)で

ある。

就中、巻下「談余一」の「琴師略歴」に紹介されるのが、今泉也軒で、「…竹逸に琴を学び、十六曲を卒ふ。也軒琴書を多蔵し、心越齎来する所、及び心庵(町田石谷)蔵する所、皆也軒の書庫に帰す。近(ちかごろ)其の散逸を恐れ、諸(これ)を上野図書館に挙納すと云う。」と、也軒蔵の琴書に触れるが読めよう。

識蓄古琴十面扁其廬二十琴館學法于友樵明治三十年九月十五日寂年六十

今泉也軒

名彰字有常擁雄作又號文峰故幕府士精于鏖識慶應末學斧于竹邈平十六曲也軒多藏琴書心越竹簡來及心庵所藏皆歸于也軒書庫的恐其散逸譽納諸上野圖書館云

佐治謙堂

名自謙故佐倉藩士學琴于竹逸明治卅七年二月一日没年八十二

44

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第34話

東台琴客余聞 五 井上竹逸

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

旧臘イブ、旧奏楽堂での演奏会直前、月夜越しに眺めた旧上野図書館の甍の何と素晴らしかった事か。

然し、終演後芸術院脇に置いた貧乏音楽家の足チャリが無いではないか。茲十数年に亘り縦横無尽に吾が手足となって闊歩して呉れたに…。

音楽会での足、更なる追い打ちのチャリと一挙に両足を失い、止む無くナケナシを叩(はた)く。一両日して未曾有の冬嵐に祟られたが、打って変わった翌日の快晴に送られ心機一転、起死回生。琴客井上竹逸の事績を准わんとて御成街道を上り、其の儘韻松亭前へと出、真正面の東博、図書館、奏楽堂、そうして東漸院と知ってか知らずかチャリは軽快に走る。

東漸院では折良く庭内作務中ご住職筑土秀玄師の大黒様に事情を話し、幸いにも昔話を伺う事が出来た。

往時の寛永寺は寺領一万一千石余を誇り、就中、東漸院は権威ある表別当の一千三百七十石扶持として、徳川三代将軍家光公(一六〇四~一六五一)の大猷院殿御霊屋なる廟に到る参道に接し、廟には警護の山同心(寺侍・寺役人)が常駐し、東漸院は今に数等倍する寺域を持ったと。

廟域は今の東博(旧日光御門跡跡地)と両大師の間を抜け、忍岡中学校から今の鶯谷駅へ出る凌雲橋(旧鶯坂)左手に到り、大黒様の輿入れ後迄も茶屋の跡らしきものがあったと記憶されるので、次掲の「…上野東漸寺跡に設け、茗を売り客に待す。…」との記述は、幕末、彼の彰義隊と官軍の戦で寛永寺の大半が荒廃に帰した際、廟と東漸院との境が曖昧となり、どうやら其の後一般には此の廟域と東漸院寺域(東漸山)を混同して居た事が原因らしい。

友石『談琴』の井上竹逸の項には、「…曾て一茶店を上野東漸寺跡に設け、茗を売り客に待す。一椀の直(あたい)銅貨一釐、因って扁に曰く一林亭と。蓋し林と釐の邦音相近し。而して壁に古琴数面を懸け、客に請う者の有らば、則ち弾奏するを辞せず。嘗て旧主の駿州に在りて生計窮乏の状を聞き、大いに之を憂え、愛する所の琴を鬻ぎて、若干の金を得、直ちに往きて之を献ず。州人皆其の忠の厚きに感ずと云う。

明治十九年四月三日没す。年七十三。門人今泉也軒、佐治慊堂、青山碧山、其の遺音を継ぐ。」とある。

大猶院廟前から屏風坂(両大師橋)、旧下谷六間町(下寺町)へと続く塔中と、東台沿いに大きく迂回して鶯坂(凌雲橋)を含む山裾の部分を切り崩し、日本鉄道が明治十六(一八八三)年開業の鉄路とした。

「東漸院」と「鶯坂」

写真は無論現在の東漸院で、也軒の文中には、「…鶯坂上(今は切崩されて鉄道線路になつてゐる)の東漸院と云ふ寺を賃借して、一林亭と称し、矢張茶見世を経営してゐた。…」とある。

鶯谷駅は明治四五

(1912)年の開業。

鶯坂(新坂とも)を上って直ぐ左手が嘗て東山とも呼ばれた見晴台で、茲に昭和廿九(1954)年今の忍岡中学校が建設された。

下の写真(『台東区の学校』より)は明治四+(1907)頃の鶯坂で、右手岡上の建物がどうやら元の竹逸の茶店の名残らしい。

現在の「韻松亭」と「東京博物館」

韻松亭は明治八(1875)年に開業許可、因みに静養軒は九年である。本来官営の上野公園諸機関の原型は、既に明治六(1873)年、百年後の今日を見越した初代博物局長(東京帝室博物院院長)町田石谷畢生の建議で決まっていた。

48

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第35話

東台琴客余聞 六 井上竹逸

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

次に也軒筆の全文を掲載しよう。(改行の責は筆者にある。)

奇人井上竹逸

今泉 雄作

吾輩が井上竹逸翁と相知ったのは、翁が日暮里に在住してゐた頃のことである。

当時家は今の日暮里停車場附近にあつて、庭に吹き抜き井戸があつた。其の泉の流れ出る音に何とも云へぬ閑雅な趣きがあると云つて、其処に瀟洒な蝸廬を営んで、妻に茶屋を出させてゐた。

常に愛して猿を養ってゐたので、人呼んで猿茶屋と云ひ、翁自身も猿茶屋の爺さんを以つて納まつてゐたので、翁が絵画に傑出した手腕を持つてゐたことなど知る者は殆どなかつた。翁は絵画に堪能であった許りでなく、七絃琴の妙技に達してゐた。

七絃琴は人も知る如く、舜五絃の琴を造り、文王一絃を増し、武王更に一絃を加へて七絃としたと云ふ、支那三千年来の楽器である。唐詩選に独坐幽篁裏、弾琴復長嘯とか、明朝有意抱琴来とか云ふ琴は此七絃琴のことであつて、長さ三尺六寸、現今婦女子の間に専ら行はる、十三絃の琴とは、余程趣きの異なった高尚なものである。

翁は非常に此琴を愛して、常々不足勝の生活をしてゐながら、支那の銘ある立派な琴を十五六面も所持して楽んでゐた。

実は吾輩も琴曲の弟子として翁に私淑した一人であつた。翁遺愛の琴の一面は現に吾輩の手に伝つてゐる。吾輩が翁に師事したのは十六七の頃から二十七の歳、欧州に留学するまでの十年間であった。

其の間吾輩も随分熱心に研究するし翁も身を入れて教へられたが、吾輩が愈々欧州留学と決して其の暇乞に行くと翁は何時になく立腹して、予が琴曲の奥儀を伝へるものはお前一人のみと思つてゐたのに、今更世俗の名誉心に駆られて洋行するなどは沙汰の限りであると、碌々挨拶もして呉れなかつた、却々一徹な老人であった。

日暮里を引払って後、鶯坂上(今は切崩されて鉄道線路になつてゐる)の東漸院と云ふ寺を賃借して、一林亭と称し、矢張茶見世を経営してゐた。

其の後間もなく、鶯坂下に居を移したが、其の頃はもう大分貧乏して、書斎を建ては建てたが、雑作の障子を買ふことが出来ず、寒い頃などは、日中紙帳を釣って、其の中で琴や琵琶を弾いて、超然としてゐたことなどがあつた。翁は琴と共に平家琵琶を善くした。

(続)

「寛永寺図」延宝年間

『寛永寺』寛永寺教化部編より

此の図は江戸中期前の東叡山全図だが、基本的な塔中等の配置は彰義隊の戦闘迄変わらぬ。

幕末の琴客井上竹逸は崋山門下四天王に数えられる画家でもあるが、幕末から明治初期を代表する煎茶人としても著名である。

東台(上野東叡山、俗に上野の山)に於いて八橋売茶翁に倣い、前号御紹介の東漸院より賃借した「一林亭」なる茶店で、当時未だ一般に普及せぬ煎茶を、机上の空論ならぬよう客に一厘の廉価で供し、煎茶道と併せ、請う者があれば自己の琴道も実践していたのだが、「上野の花見其他」(『江戸時代文化』4月号第1巻第2号1927年刊参照)なる也軒筆の別稿に拠り、幕末期迄は山では一般には茶は禁じられていた事が解り、明治ご解禁となり、晴れて上野山での魁として竹逸が茶店で茶を振る舞うようになったのだ。

現「国際こども図書館」

東京博物館の左手の道沿い左が往時の上野図書館。文化財研究所を右に見て突き当たると徳川五代将軍綱吉公の常憲院廟前。右折し隣接する墓地の奥が現在の三代家光公大猷院殿廟で其の真下が鶯谷駅となる。

図書館は、東京図書館、帝国図書館、国会図書館上野分館と変遷を辿ったが、元々は寛永寺塔中明応院で、此処で元初代博物局長町田石谷は最晩年を過ごした。

石谷遺愛の琴書を始めとする茶・仏書群は部下で博物館東洋部長でもあった今泉也軒に譲渡、也軒は後に是を一括して帝国図書館に寄贈した。

41

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第36話

弘一法師「一輪明月」

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

弘一法師とは剃髪した李叔同(一八八〇~一九四二)の法名で、偶々本誌前号の「続・書人今昔」(89)に紹介された清末民初に活躍した芸術家で、後に厳格な律宗の僧となる。

此の弘一法師を題材とした「一輪明月」という初の伝記映画があり、実は斯く言う筆者も端役で出演する。製作は北京の国家広播電影総局。総監督陳家林、中国仏教協会後援で、現代中国のトップスター濮存昕が主役の李叔同、架空のヒロインである日本女性雪子を台湾の徐若暄が演じ、二〇〇三年にクランクインしたが、残念な事にフィルムは上海映画祭で試写の際には相当の評価を得たにも拘わらず、其の内容が余りに地味且つ真面目な為と、却って買い手が付かず、中国本土でも日本でも遂に上映されず終いであったが、幸いにもたった今(二月七日)、此の原稿執筆中に東京の中国大使館で試写会をすると言う朗報が有ったばかりだ。

李叔同は天津の名家に生まれ、上海の南洋公学で蔡元培(一八六八~一九四〇)等に学んだ後、明治卅八(一九〇五)年秋に来日。東京美術学校の留学生として専門の油彩の他、隣の音楽学校で本格的な音楽を聴講したり、又、当時日本の伝統的な旧劇系統から離脱した新劇(中国では話劇と言う)を実地に学び、五年後に帰国し、近代中国にいち早く是等を紹介した先駆者でもある。

映画のロケ地は杭州、上海、泉州等全て中国で行われ、上海郊外の松江の映画村のロケには筆者も参加し、美術学校での叔同直接の教官であっ黒田清輝大先生の役を賜ったが、全編は未だ鑑賞していなかった。

長い出番待ちには、存昕氏と共に長時間親しく語らい、彼は之の役に就くや、叔同の若さと後の窶(やつ)れを表現する為、苦労の末ダイエットし数kg痩せた話や、元来人間の精神性に興味を抱く性格である為、此の機に仏典を深く味読した事、更には、叔同も琴を学び、脚本中にも琴を少し弾く場面が有り、偶然にも筆者の親友である上海第一の古琴家龔一氏に就き、撮影の為に初学の指法を学んだと聴くに及び、両者共其の奇縁に驚きもし喜びもした。全てのロケが終了、打ち上げの飲み会後には、存昕氏自ら筆者の部屋を訪ねられ自分は北京に直帰する為、撮影の為龔一先生からお借りした高価な琴を、丁重に龔一氏にお返しして呉れと、大切な役を仰せ付かったのである。

と言う訳で、フィルムには痩身の存听氏迫真の演技と、太り気味の筆者が一寸だけ登場する羽目になる。

中国映画「一輪明月」パンフ

監督は巨匠陳家林、演出は路奇で、此の作品は中国2005年放送映像大賞で映画華表彰賞を受けた。

当初は、宣伝用のデモ版DVD(右)とDVDも極短期間のみ発売されたのだが、是も諸般の事情から直ぐに発売停止となってしまい、日本では鑑賞する手立てが全く途絶え、早くも幻の映画となってしまったかに思えたが、2007年初頭、正規に「弘一大師生誕百廿五周年」記念と銘打って、中国郵政省の記念切手とのみドッキングされたDVDが中国で限定発売された。

谨以此片献给中国近代文化艺术先驱一代大德高僧————弘一大师

林路奇談存昕

「弘一法師臨終前昼像」

弘一法師筆「般若心経」

1970年東京観音慈航会刊

日本でも一定の評価を得ていた李叔同の作品は、現実に斯く翻刻されて日本人にも紹介され、有る意味で良寛さんにも相通じた其の書体は弘一体と呼ばれ臨模され親しまれた。

金剛般若波羅蜜經

姚秦三试法師鴯摩羅

如是我聞。一時佛在

與衛國祇澍

國與大比丘眾千二

42

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第37話

東台琴客余聞 七 井上竹逸

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

(承前)

当時前住の東漸院から大きな庭石を貰ったと云つて、貧乏のなかからひと工面して大勢の人足を雇ひ、気(木)遣り歌か何かで坂上から坂下まで大石を曳いたことなどがある。

又或時は尾州屋敷から出たと云ふ仏像を手に入れて来て、拝仏会と称し、友人知己を招いて貧中一夕の大宴会を開いたりした。翁は全く世俗の生活になど拘はつて居らなかった。翁の趣味は却々多方面で、琴、琵琶を弾ずるのみでなく、最も古銅器を愛し、可成収蔵してゐたが、貧乏義侠心の為に生前大抵は売り尽して了つた。

殊に旧主家の倒産没落を聞き、家財を売って其の急を救ったなど、云ふ逸事がある。旧主と云ふのは、幕府麾下の士で、忠臣蔵の芝居で有名な本蔵を出した、梶川与曽兵衛と云ふ武家である。

翁は決して並々の風流人ではなかつた。されば今日其の筆に成る絵画を観るに、到底凡俗画家の企て及ばざる異彩を認めることが出来る。翁は絵画を渡辺崋山に学んだ。然し恬淡清廉なる翁は、生前決して潤筆料を取つて揮毫すると云ふやうなことはなかった。只楽しみに書く、書いたものは深く是れを匣底に収めて敢て人に示さなかった。

死後長持を開いた所が、大小の絵画が山程出た。然もそれが皆無落款で、如何にも翁の面目躍如たらしめてゐた。其の無落款の画へ、偽筆書きの名人、鳥居敬助と云ふ男が翁の落款を入れて世に出したり、又狡猾な骨董屋が、竹田や崋山の名を署して売買したりしたので、洵に翁の画として世に伝はるものはないのである。

翁は明治十九年四月三日、七十三の寿を保つて永眠した。墓は本郷丸山大善寺にある。

翁には数人の子供があつた。長男は警官を奉職し、家督は末子の源三郎氏が継いでゐる。二男に西松、三男に申松と云ふ奇名を持った子供があつた。余り可笑しいから或時其の因縁を訊ねたら翁は真面目な顔をして、山王祭りの行列に一番に酉が渡り、二番に猿が渡るのをお前知らぬのかと云はれたには思はず哄笑を禁じ得なかった。翁の如きは全く天来の奇人、近世稀れなる仙骨の高士と云ふ可きであらう。

(以上)

鳴呼竹逸、何と清々しい人物であろうか。其の師にして筆者今泉也軒なる弟子が育ったのだからして、世の似非文人須く以て肝に銘ずべし。

「井上竹逸の墓」

筆者は東大農学部前の西片で中学生の頃迄育ち、杉並、信濃町、そして小石川、現在の湯島と転々としたが、小石川在の折りには旧丸山福山町の「福山アパート」に書斎を借りていた。是が木造三階建ての名物アパートで、子供の頃には未だ軍艦の様な偉容を誇っていたものである。

西片を下ると初音町の交差点の手前が昔の本郷田町(丸山福山)で、其処の寺に竹逸の墓があったのだが、寺は本郷台と小石川台地に挟まれた旧中山道に側した底地に在り、大雨の降る度に水が溢れる為、やむなく転地した経緯がある。

廿年もの後、又候隣町の小石川に舞い戻った折、佐久間象山の琴師仁木三岳の後裔を訪う可く、巣鴨のヤッチャ場附近のお宅を訊ねようとすある矢先、偶々通りすがった寺が、田町から移り軒を借りた記憶にある寺名で、約束の時間には未だ早く、ならばとフト山門を潜れば、何と何気に目前に嘗て見覚えのある竹逸の墓石が在るではないか。

「茶会に於る竹逸」

『楓川画集』大正9(1920)年刊より

琴客松井友石の岳父松井釣古(楓川亭)。幕末から明治期の東京煎茶道第一の大立者でもある。釣古が弘化から明治の初年に描いた書画帳に、慶応中尾張町静山楼での煎茶会に於ける竹逸等が写される。

惜しむらくは人物が特定されぬが、髷を引っかけた者の右側三人の内、チョン髭を蓄えた手前二人のどちらかが竹逸で、花は老梅とある。

48

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第38話

宋台琴客余聞 八 井上竹逸

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

竹逸琴士は画家たる一方で煎茶人としても著名で、幕末から明治初期の書画会や煎茶会に度々其の名を見出すし、自前の茶屋も持った。

竹の琴弟子今泉雄作少年こと後の也軒居士は聖堂で学ぶエリート、且つ審美眼鋭い青年で、尋常ならぬ奇人の真価を早くも見抜き、竹逸を師として仰ぎ十年も其の膝下に育まれたのだが、也軒が後年点茶人、或いは在家禅人として名を成すのも案外那辺に要因が有るやも知れぬ。…

竹逸の父親は忠輔方久と言い、矢張り幕臣梶川家譜代の執事で、其の父が嘉永三(一八五〇)年六月三日に六十九歳で身罷った時、竹逸が立派な墓を建て之を弔ったのだが、竹逸自身の没する際は、同じ墓石には「明治十九(一八八六)年四月三日寂滅」とのみ記し、実の息子に名すら刻させなかった江戸っ子気質。

聖堂で学び始めた雄作少年は、八丁堀から日暮里の竹逸翁の元へ琴学稽古に通い、熱心に琴を学んだ。

也軒の『奇人井上竹逸』には、「当時家は今の日暮里停車場附近にあつて、庭に吹き抜き井戸があつた。其の泉の流れ出る音に何とも云へぬ閑雅な趣きがあると云つて、其処に瀟酒な蝸廬を営んで、妻に茶屋を出させてゐた。」とあり、現在のJR日暮里駅の直ぐ近くに泉が流れ、茶屋の庭園には猿公が飼ってあったと言う。今にして想えば隔世の感頻りと言うもので、幕末は夢の昔の事だ。

之を引き払い、前述の東漸山で又茶屋を出し、又暫くして更に東漸山下直ぐの寛永寺領根岸に居を移した。其の頃はもう既に大分貧乏であったに、「前住の東漸院から大きな庭石を貰ったと云って、貧乏のなかからひと工面して大勢の人足を雇ひ、気(木)遣り歌か何かで坂上から坂下まで大石を曳いたことなどがある。」等々、例え世間的な名声とは無縁乍ら、貧中にも一等抜きん出た精神的傲りの内に日々を送った。

慶応四(一八六八)年五月十五日の上野戦争で過半を焼失した東叡山寛永寺。其の寺域の大半が復興せぬ儘に明治の御代を迎え、結果的に再建余力の無さを幸いに新政府は跡地を召し上げ、後に博物館や図書館を中心とした東京の一大教育文化施設群を建設するが、竹逸は栄枯盛衰と世の変遷とを身を以て体験し乍らも上野の山に拘り続け、茶を煮、琴を撫し、又丹青に耽り、世を眇に眺めつ、尚更此の東台を核とした浄域と娑婆とを跨ぐ桃源郷界隈に於いて清遊三昧に人生を締め括る。是亦有る意味では本懐を遂げたと言えよう。

井上竹逸「仙山楼閣」図

嘉永3(1850)年1月筆[筆者蔵]

前号御紹介の也軒筆『奇人井上竹逸』には、「…翁は絵画を渡辺崋山に学んだ。然し恬淡清廉なる翁は、生前決して潤筆料を取つて揮毫すると云ふやうなことはなかつた。只楽しみに書く、書いたものは深く是れを匣底に収めて敢て人に示さなかつた。

死後長持を開いた所が、大小の絵画が山程出た。然もそれが皆無落款で、如何にも翁の面目を躍如たらしめてゐた。其の無落款の画へ、偽筆書きの名人、鳥居敬助と云ふ男が、翁の落款を入れて世に出したり、又狡猾な骨董屋が、竹田や崋山の名を署して売買したりしたので、洵に翁の

画として世に伝はるものは勘ないのである。」…

と、専門の美術のみならず、一面古書画鑑定家でもある鑑識眼の鋭い也軒の云うよう、崋山門下四天王の一に挙げられる割りには、竹逸の遺作で世に伝わるものは殆ど沒い。

「仙山楼閣」図の小品乍ら極緻密な筆遣いに、崋山門下四天王の一たり、又、前述の也軒筆の実録に毫も誇張の無い事が知れようし、同画の落款には、「庚戌(嘉永3年)首春写祝 茂松琴師栄寿。竹逸々人。」、雅印には琴に因む伯牙高山流水の故事「峨々たる山、洋々たる流れ」から採った「峨洋」、下駄印には「竹逸」、とあり、琴仲間で師匠格の高島茂松の長寿を祝って献呈したが知れるが、同年晩夏には厳父忠輔が逝去する。

49

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第39話

東台琴客余聞 九 井上竹逸

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

上図、竹逸が琴弟子也軒に宛てた書簡中、流石の江戸っ子武士竹逸も、維新後間も無い時勢の波に弄され、縁を離れた多くの侍士同様、生業に苦労する様も垣間見え、聖堂で学んだ秀才周辺の元学友たる人脈を当て込んでの様々な工夫を窺わせよう。 (※改行と句読点は筆者)

先頃て途中二而度々 …略…

来ル十一月朔日より連月朔日十一日廿一日ト、浅草寺内花やしき六三ヤ方へ出張仕、拙画并七絃琴相催候間、何卒諸君子様方御光駕之様、偏ニ奉希候、尤かき手間聴聞料て只見次第也、それも煎茶可給候、申通り夕、より安くい相なり不申、

右段半君様より諸方へ風聴(※吹聴の意)し奉願上候、…略…

御光来奉約候、右篤願用斗ト、早々如件

壬月廿六日 竹逸拝

無碍大君様并 半橋大人樣方

明治新政府は従前の陰暦を太陽暦に改め、明治五(一八七二)年の十二月三日を以て陽暦の明治六(一八七三)年一月一日と制定した。

竹逸書簡の日付「壬月廿六日」の「壬月」との月名は元来無い。「壬」とは則ち「閏」の略字で「閏月」を表す事を鑑みれば、陰暦最後の閏月用例は明治三(一八七〇)年の閏十月であり、彼以前の閏月のある明治元(一八六八年の閏四月は、也軒は竹逸の下に在るも未だ聖堂在籍中の生徒で、「…来る十一月…」とも合致せず、元年説は成立しない。

で、明治三年竹逸は五十七、也軒は既に大君様と呼ばれる廿一歳の青年君子。「吾輩が翁に師事したのは十六七の頃から二十七の歳、欧州に留学するまでの十年間であった。其の間吾輩も随分熱心に研究するし翁も身を入れて教へられたが、…」と、正に也軒は竹逸膝下で琴学稽古に励んでいた頃、明治十(一八七七)年に洋行する七年も以前の事である。

寛政年間以降一時琴学の衰退した感の拭えぬ江戸であったが、嘉永年間に浪速から江戸に出向いた出羽の鳥海雪堂(一七八二~一八五三)が本郷周辺に出張り、琴を筆頭に初学を教授、最後には琴の門人で麾下の大身松平采女正の湯島天神下の屋敷に寄寓した結果、雪堂門に井上竹逸や片山賢(幕府御鷹匠同心)等が集い、東台(上野の山)を中核として切磋琢磨し合い、以後、江戸を引き擦りつも、新都東京の琴客は相互且つ頻繁に行き交う事となる。

晩年矢張り東台を核に活動した竹逸。茶目っ気も交えた此の書面に、江戸っ子侍の気概と辛苦を併せ見る。

「竹逸書簡」今泉無礙宛 東京都立中央図書館蔵

陸軍中将の渡邊刀水(1874~1965本名金造)は、退役後史学研究に没頭、近代名家の書簡を収集した。幸いにも本稿お誂え向きの竹逸書簡が此の「渡邊刀水旧蔵諸家書簡文庫」に収まる。

也軒の庵号無礙は一に無碍とも。宛名「得」字は碍の勘違い、本文中書簡の読み下しは前後の抜粋である。

寒斎蔵の竹逸の幅と書簡(各々ーの記憶)とを今回の原稿に間に合わせる可く本気で捜したのだが、此の数年間の止む無き三、四度移転の為終に見当たらず、幼時厳父から彼程言われた普段の整理整頓が苦手な儘、華甲の歳を迎えて了い、此の先どうも直りそうも無い。で、宿題として出てきた時にご紹介する、と言うことで一先ず御寛容を願おう。

そう、紅衣の後は、痩蘭斎改め濫字を用う可きか…。

往時の「花屋敷」

大正期絵葉書より

書簡中の花やしき六三屋は当然現存せずも、竹逸が丹青と琴、煎茶席に利用した頃の花屋敷の風合いは此の一葉に存し、明治の薫りを色濃く漂わせる往時をも偲ばるゝ。

但し、既にして鉄製の遊具らしきが認められる。

THE BEAUTIFUL FLOWER GORDEN.

HANAYASHIKI IN ASAKUSA PARK,

(大東京)四時行楽の人で賑わう

浅草公園花屋敷

Great Tokyo,

42

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第40話

東台琴客余聞 十 井上竹逸

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

上図『一絃琴』巻頭序言に、此の年七十歳の博識家で井上竹逸琴弟子の大槻如電(一八四五~一九三一)の日うを見れば、 ※()内筆者

「三絃(一中節)ヲ八世一中(都)に学び、四絃(平家琵琶)を福住検校に学び、七絃琴)を竹逸琴士に学ぶ、一絃(板琴)に至りてハ、徒らに須磨栞一巻を蔵するのみ、…」、

全く無関係と思われる当道座末期の福住検校と竹逸が、何と、明治の粋人学者大槻如電音曲の師匠格として繋がる奇遇が斯く明瞭に存する。

更に竹逸に至っては、「…鶯坂下に居を移したが、其の頃はもう大分貧乏して、書斎を建ては建てたが、雑作の障子を買ふことが出来ず、寒い頃などは、日中紙帳を釣って、其の中で琴や琵琶を弾いて、超然としてゐたことなどがあつた。翁は琴と共に平家琵琶を善くした。…」(『奇人井上竹逸』今泉也軒稿)等と、琴は兎にも角にも、貧中にも超然として平曲を嗜んで居たのである。

扨、既に言うよう、吾が井上竹逸は幕末期から明治初年に掛けての煎茶界でも名を馳せたが、琴以外の関連した古玩古書画の世界に於いても、相当程度の位置を占めて居た。

嘉永四(一八五一)年五月十三日、竹は地の利を活かし、琴師鳥海雪堂古稀祝いに寛永寺弁天堂貸席での書画会を主催、何より江戸の文人にとっての不忍池は小西湖に見立てた景勝の地でもあり、盛況裏に収めた。

茲に上図「和漢古物会」たる引き札が有る。西南役後の政情市井も稍安定した頃、同様異名の書画骨董会は全国各地で盛んに行われていたが、之を子細に見れば其の証左に足る。

「明治十二年五月十九日発意

席費一名二付五銭

和漢古物会

午前十一時より午後六時迄開筵

連月十九日柳橋万八楼において

和漢古書画古器物備高覧候二付

同好之諸君晴雨とも御来臨を希ふ

但各君御出品は当日午前九時限

御届可被下候事

幹事…略…、

鑑賞諸家臨席出品…略…、

同盟 …略…、」

欄外には、

「御名前次第不同御容捨ヲ願ふ

但御出品之節者(ハ)

必目録書御録可被下候事」

蛇足乍ら同盟とは同一目的で盟約する連判人の意で、畠山如心、高木法古、楓川亭釣古、樋口趨古等、晩年の竹逸の極親しい間柄の人物が名を連ね、無論、同盟筆頭に在る竹逸は、事実上の推進人の一人である。

『一絃琴』上田芳艸著

大正三(1914)年刊

如何にも雅致なる蔵書印は、象が珍奇なる玉を玩弄するを以て「富田珍蔵」と読ませる。

果たして掬す可き小本の旧蔵者は誰あろう、幕臣富田礫川の男で、真鍋豊平(1809~1899)の後を嗣ぎ第二代全国一絃琴総取締役と為った富田豊春(号渓蓮斎。1851~?)其の人、無論竹逸等の大後輩である。

豊春は清楽を筆頭に琵琶、三味線古曲、一絃琴等に幅広く通暁し、明治初期の音楽界を牽引した。

其の豊春の人と為りを示す愛蔵書は、小本と雖も唯に一絃琴界のみ為らず、書中、明治期邦楽の失われた地下断片資料が鏤められ、実にも稀覯本である。

和漢「古物会」引き札

丁度、同盟の筆頭井上竹逸の名が、中央上下の縦線最下部の左側に認められる。

明治十二(1879)年の五月十九日を皮切りに、以降、毎月十九日の午前十一時~午後六時迄、柳橋の貸席万八楼にて各々五銭の会費で「和漢古物会」は開かれたらしいが、果たして其の終焉を知らぬ。

品出席臨家諸賞鑑

木村二梅

松浦馬角斎

川式胤

横山月舎

市河万庵

柏木探古

シーボルト

永井盤谷

中井敬所

福田鳴彎

高須小梅

目賀田介菴

学古主人

長井十足

馬島谷雨

西村𠮷叟

市川團州

高島藍泉

岩瀬菊谭

佐藤祐誠

寺嶋梅幸

小磯前雪窓

井上松溪

野田成努

加藤仙昇

山内香溪

同盟

井上竹逸

畠山如心

羽島李郷

柏木彦兵衛

嘉木園

高木法古

玉川三二

梅田考古

村山陶遊

山口俊英

佐藤栄中

松林堂

樋口趨古

関根只楽

46

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第41話

福住檢校 井上竹逸

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

楽友薦田教授の御案内を承け、先六月十日両国在の江島杉山神社に参詣し、併せて「江島杉山神社御神宝所蔵品公開」を拝観する眼福を得た。

往時、此の神社を含む一帯約二千余坪は、当道座関東総禄屋敷を兼ね杉山検校の拝領屋敷跡で、検校は病弱であった第五代将軍徳川綱吉公(一六四六~一七〇一)の信任厚く、綱吉公の恩賞を取らせんとの御下問に、咄嗟に「一つ目が欲しう御座いまする。」と答え、本所「一つ目」の地元禄六(一六九三)年五月下賜されたと言う有名な逸話が伝わる。

此の一ヶ月後の同年六月には、平生遠路江ノ島弁財天迄定例の月詣りをしていた目の不自由な杉山検校の為、綱吉公は江ノ島往還の辛苦を慮邸内隣接の地に江ノ島弁財天迄をしてしまったと言う訳である。

諸記録等では知りつつも、初見する彼の有名な絵禄屋敷縁の平家琵琶「倚波」(寛政年間製)や「釣灯籠」、伝綱吉公筆になる「書幅」、「短冊」、『当道大記録』、等々、種々陳列される中にも、琵琶は当道座最末期の総緑検校であった福住検校(生没年不詳、前田流平家七代宗匠都名順賀一)遺愛の一面で、弁財天に報恩の為、文久二(一八六二)年に福住検校が奉納した物である事を知る。

偶々『当道大記録』享保年間(一七一六~一七三六)の記録には、「…職屋敷十老職(となる人々)の増加に伴い、之より後総禄検校の任期を三ヶ月とする、…」との記載があり、其の余りの目廻しさに一寸吃驚したものだが、而て見ると福住検校の総禄期間も三ヶ月という事になろう。

扨、斯く平曲を好んだ井上竹逸同様、嘗ての幕臣や津軽藩士等、実は、極一部ではあるが晴眼の武士が旧幕時代、既に平曲を学んでいた事実があり、是等が基石となり江戸の文人上りの人士間に明治初期から中期に架けての平曲趣味が興るが、麻岡検校の弟子の福住検校門下に大槻如電、如電の琴師が井上竹逸。青山晩翠、深川忍山、福地桜痴等の如き元武士達も皆一端の平曲愛好家であった。

無論、一般に晴眼者が元検校等に平曲を学べる様になったは、新政府明治四(一八七一年十一月の「盲官廃止令」の御布令で当道座が廃止され、警官制の庇護を失った検校や勾当等が困窮し、新たな生業の一助に止む無く寄席芸等に身を窶した、侍とても御同様の頃である。尤も、当道座の規範が無効になったからと、一挙に平曲愛好家が拡張される訳も無く、素養の有る者以外には相変わらず一般とは無縁の平曲であった。

「江島杉山神社」の参道より

該神社は人も知る、芸事の神でもある江ノ島弁財天を勧進してお祀りした一社と、鍼灸の神様と謳われた江戸中期の杉山和一総禄検校(1610~1694)を祭神とする両社より成り、来る平成22(2010)年には、御祭神杉山検校の生誕400年を迎える。其の為記念行事の一環として初めて「江島杉山神社御神宝所蔵品公開」が催された。

平家琵琶「倚波」(さゞなみ)

江島杉山神社蔵

琵琶箱の表蓋裏に書された福住検校の箱書きを読めば、()内筆者

「右の琵琶は則ち長田左太夫の作なり、寛政の頃京師二老(当道屋敷職官)松浦検校経瑞一秘蔵の後、薩州公之を蔵し、前の宗匠麻岡検校長歳一之を賜う、其の後先師予(杉山)に伝へ、予之を秘蔵する処、検校座中関東総禄職之命を蒙り、滞り無く勤務する所は、是則ち天女(江ノ島弁財天)の与う護りに応へ、其の報恩を謝徳する為、之を永く奉納し、神徳を仰ぐ也、 時に文久二年壬戌三月前田流平家宗匠総禄福住検校順賀一誌」と銘記してある。

42 △目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第42話

「普庵咒」夢境

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

「普庵(安)咒」、別名「釈談章」は、中国臨済宗第十三代法嗣普庵禅師の咒語を後人が模した作と伝えられる琴曲で、主に書斎で奏でられる文人音楽の「琴簫合奏」と言うジャンルに於いて好まれる演目である。

琴簫合奏とは、則ち琴と洞籍の二重奏で、勿論、琴とは俗称七絃琴の謂いである。之を例えるならば日本の箏と尺八の合奏を更に上品にしたものと思えばさして遠くない。

洞籍は日本の尺八に似た縦笛であが、琴と同じく書斎の楽器「竹友」として古くから文人達に愛玩珍重(「前赤壁賦」蘇東坡)され、特に琴と合奏する洞籍を「琴簫」と言い、一般の洞籍よりも細長く、音程も低く且つ繊細に製作される。琴が主体の琴簫合奏では抑制され従に徹する為、非常に吹奏の難易度が高い。

「普庵咒」は数多の琴譜集に採用されるが、就中、溥雪斎の伝譜は白眉とされ、筆者等も該版を愛用する。

朝まだきであろうか、靄の中から静かに聞こえてくる日課の看経の声。漸ては高潮し三昧境に到るも、何時しか又禅院は元以上の静けさに戻るのだ。無から有、有から無と景を叙述し、且つ反映した物体を心象(情)に移行する。漸く曲が終わり指を静かに降ろせば、未だ彼我と不可分な現実世界に戻った自己が其処に存在するのにうっすらと気付く。吾か蝶か、正に古刹に禅を聞く間に、恰も鑑賞する眼前の文人画の画面中に何時の間にやら自身が入り込み、画中にいる自己の眼から、鑑賞している自己の眼を是亦凝視するかの様だ。

明末清初の乱を避け杭州から中国曹洞宗第三十五世の正宗東皐心越禅師(一六三九~一六九五)が渡日し、其の遷化の後、幕儒人見竹洞と麾下の大身杉浦出雲守琴川に拠って編纂された『東皐琴譜』にも禅師自ら諧音した「釈談章」として所収される。

平安朝末から約六百年間途絶えていた本邦琴学は、禅師の東渡を切っ掛けに中興、後に江戸琴学の所謂心越派(流とも)が形成され、其の中心たる牛込の琴社へと系譜は続く。

東皐心越─人見竹洞─杉浦琴川─小野田東川─幸田子泉─児玉空空─新楽閑叟─山本徳甫─高倉雄偉…

禅師四伝で東川門最古参の幸田子泉(麾下の士。中根元圭門の著名な算学者)は、自らの琴系の釈氏伝来を常々不服に思い、『東皐琴譜』の「釈談章」を生涯弾ぜず、却って他譜を弾じたが、釈氏を軽んじるならば他譜の「釈談章」をも弾ぜぬ筈、自系を否定した事をも気付かぬ侭に、蛹状の心で師の東川より先立った。

杉浦琴川「釈談章」琴譜跋

『東皐琴譜正本』より

東皐心越禅師の遷化は元禄八(1695)年九月の晦日、人見竹洞も後三ヶ月にして没し、二師の遺志を継いだ杉浦琴川が幕職の間隙を縫って漸く『東皐琴譜』を整稿したのが宝永七(1710)年暮れの事。

琴川の自序は同年秋八月、「釈談章」跋文が同冬、琴川は惜しくも翌正月には急逝し、為に是亦刊行は頓挫。公刊は其の後の三百年を待たねばならぬ。

『東皐琴譜』が幻の琴譜と言われた所以である。

「溥雪斎小照」

1893-1966

雪斎は清朝の宗室で清末道光帝を祖父とする。本姓は愛親覚羅氏、漢名は溥、満州正藍の貴人である。

「溥雪斎対聯」

往時、宮中の皇族は皆文雅に親しみ書画と芸術を嗜む風習の有る中にも、雪斎は端正で品格の高い琴を奏し、兼ねて同様の書画をものした名家で、清末、民初から解放後までの長い間北京を中心に琴界と美術界を領導した。

北京郊外香山東麓の名刹碧雲寺で書した対聯である。

54

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第43話

祇園寺緑蔭

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

本連載中、本邦琴学中興の祖東皐心越禅師(一六三九~一六九五)を度々取り上げるが、去る九月一日、御住職小原宜弘老師のお招きで、禅師を開山とする水戸祇園寺へ赴いた。

如何に研究の為とは言い乍ら、筆者たるや祇園寺への往還は青年時代から此の四十年以上の間に数える事すら出来ぬ程だが、良く住職の御話しを伺へば、何でも茨城県曹洞宗青年会主催の伝統行事「緑蔭禅の集い」なる催し会場が祇園寺と決まり、参会者も百人を超えるが、既に三十四年回も続く泊まり込みの此の座禅会に、祇園寺の紹介をす可く筆者の琴を是非にと御住職の要望であった。

寿昌山祇園寺は、中国曹洞宗寿昌派第三十五世の正宗である東皐心越禅師を開山第一世とする。禅師は明末清初の乱を避け、杭州から舟山列島を経て長崎に上陸し、紆余曲折の後、最終的には天下の副将軍・水戸黄門徳川光圀卿の知遇を得、援けら元々此の地に在った岱宗山天徳寺へ入堂。禅師寂滅後に天徳寺を領内河和田へ移転させ、禅師を開山として新たに寿昌派の祇園寺を建立した。

日本寿昌派は光圀卿の庇護や東皐禅師の勧化に因って最盛期、其の末寺は三十数ヶ寺を数えるに到ったが、心越禅師亡き後、直接其の警咳に触

れた僧侶等の活躍した時代は兎も角、以後は漸々と衰退し、加へて幕末から明治初期の水戸藩の政争等で、さしもの祇園寺も無住となるまでに荒廃してしまい、末寺も大方は黄檗や日本の曹洞へと改宗してしまった。

明治期曹洞の傑僧浅野斧山は慶応二(一八六六)年名古屋の産。十四歳で尾張法持寺の天珠童拳に就き得度し後其の法嗣となり、将来を嘱望され明治三十五年曹洞宗大学林教授となる。同四十一年常陸管天寺駐錫中、曹洞宗本庁より荒廃した祇園寺の再建を命ぜられ、先ずは寺に遺る心越禅師の遺稿を整理編纂し、禅師と其の遺業とを世に再評価させしめんと急遽『覚世真経』と『東皐全集』を公刊し、祇園寺廿二世として寺の再興に尽力後、中伊豆最勝院に移り惜しくも翌明治四十五(一九一二)年六月一日道栄寺にて示寂するが、茲に斧山師の素志は引き継がれ、祇園寺は現住小原師と先住父子二代畢生の平成大改修の事業を今将に終わらんとし、心越禅師の遺墨集も編纂中。更には此の四月、杭州西湖に近い心越禅師前住の永福寺も重修成って一般に開放。祇園・永福両禅寺は尚一衣帯水、深い緑蔭に囲まれつ、開山を始め歴代住持の篤き想いを秘めて、時を同じうして漸く語り出さんとす。

「本堂での座禅道場」

今号の写真は下の「覚世真経」を除き、全て茨城県曹洞宗青年会のご提供に拠る。誌上を御借りして感謝申し上げる。

「記念撮影」

平成大改修中の祇園寺本堂前で、緑蔭に抱かれた参加者一同と共に

前列左から二人目筆者、小原住職、茨城県曹洞宗青年会会長小嶋弘道老師。

写真では見えぬが、左手前に黄門光圀卿の筆になる「寿昌開山心大和尚之塔」がある。

「小原宜弘老師」

9月1日当日、釈迦誕生から達磨大師、禅、曹洞宗、水戸と祗園寺と系統立てゝ訓話なさる小原老師。

右の幅が祇園寺に伝わる開山東皐心越禅師筆の自画頂相。

「琴と東皐琴譜を前にする筆者」

小原住職に次いで筆者が東皐心越禅師の伝えた琴系に就いて語り、『東皐琴譜』より数曲を演奏する。

「東皐心越禅師筆」

浅野斧山編『覚世真経』より明治44(1912)年3月刊

該経は『東皐全集』に先立ち刊行されたが其の原版は既に無く、享保15(1730)年8月再版に拠り活版とした。

右上の四顆が所謂「関羽七印」の一である。

勅封三累

伏魔大帝

神威遠鎮

天尊

42

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第44話

杭州金華山永福寺 上

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

「東皐心越頂相自画讃」 水戸祇園寺蔵

「東皐心越頂相自画讃」 水戸祇園寺蔵二〇〇七年四月廿日、永福寺は元代の上下両院を模範に重修成って正式に一般に開放され、前号祇園寺に続き東皐心越禅師縁の二寺は目出度くも時を同じうして重修新装された。幾多の艱難の末、光圀卿の大翼の下水戸の天徳寺(後の祇園寺)に入堂した東皐心越禅師が中国に在って住職した杭州の名利永福寺は、霊隠寺の西約一キロ現在の区割りで言う所の杭州霊隠景区内に位置する。

筆者が知る頃の永福寺は極簡素な本堂と前庭ばかりの破れ寺で、飛来峰の鉄塔下に位置し、直前迄解放軍の電信隊が駐屯した痕跡が生々しく、通信機器の残骸等が残っていた。

東皐心越禅師(一六三九~一六九五)は渡日前、三十三歳で此の永福寺に入り五年間留錫し、其の間道名日々に高く江浙の地に響き渡ったと言われ、更に其の盛名を遠く長崎唐人五ヶ寺の一、興福寺四世の唐僧澄一(ちんい)が伝聞し、東皐心越禅師を後釜に据える可く長崎に招来した、と言うが事の発端である。

永福寺の山号は現在の中国では佚名された為通用せぬが、浅野斧山師編纂の『東皐全集』には山号を金華山と分明に記してあり、又『西湖遊覧志』と、『西湖漁唱』等には寺の沿革を記して次の様に云う。

劉宋文帝の元嘉(四二四~四五四)年代に、慧林法師が講じた大吉祥寺(青厳寺)を起源とし、南宋度宗(一二六四~一二七四在位)の母君隆国夫人喜捨に因り、咸淳九(一二七三)年其の規模を拡大し、碧色瑠璃の瓦を用い建立された…。

と。其の後元代に上下両院となり、明末清初に東皐心越禅師が住持した後の戦乱や長い歳月で徐々に荒廃し、開放中国の頃には、縮小された清末民国期の小さな本堂を残すのみで、誰しもが寺の故所を特定出来ずにいたが、筆者が何度か杭州に足を運ぶ内にも、東京の寒斎蔵民国廿三年刊『中国分省図』に永福寺が掲るを見出し、一九八五年春、上海滞在を利用し又ぞろ杭州に出掛けた迄は良いが、肝心の地図を音楽院に忘れてしまい、記憶を頼りに尋ね廻り、最後には上天竺迄辿り着いた。

すると其処の寺で何人か談笑して居り、当てずっぽで永福寺を尋ねてみれば、果たして誰も知らぬ。輪中の元中学校の教師だったという御仁が、ならば仏教協会で訊くが良かろうと、わざわざ法云弄の協会迄同道して下さったが、仏教協会でも誰も知らぬ。万策尽きて諦めかけると、誰やらが協会の雑役を務める唐パパ(当時八十歳前後)ならば、知っているかもしれぬと、目前の庭の畑で手入れ中の唐パパを探し出して呉れた。

すると何と「案ずるより…」、即座に知っていると答えたではないか。狂喜し彼の跡に従った事勿論である。今はもう無い光景、霊隠寺道に群れた土地っ子達の茶売り台を横目に脇道に逸れ、小川伝いに茶畑の小径を飛来峰へ向かって上ると、左右に小さな家庵が点在し、更に登れば苔生した破れ寺跡が在るではないか。

其処には本堂跡を利用して剣舞の先生や元々永福寺下の家庵で育った尼姑などが居られ、庭と本堂の境の玉垣には何と我が家の家紋と同じく、「輪違い」の紋が彫刻され、其の奇縁に驚いたものである。

後日、御世話になった方々を招き、細かな接待の席を当時解放路に在っ素菜館で開くと、元教師を始め、唐パパは素朴な如何にも心を込めた手作りの龍井茶と、元尼さんは永福寺に因んだ「福」字の玉を下さり、筆者の永福を祈念して呉れた。

既に亡い此の方々との淡くも清浄想い出を秘め、其の後廿年余りの中で永福寺再建の機運が騰まり、此の度永福寺は旧来にも増して立派に重修されたと言う訳である。

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第45話

杭州金華山永福寺 下

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

日中国交正常化三十五周年と言う事で、二〇〇七年は両国で様々な催しと文化交流が行われ、杭州では四月十九〜廿二日「天籟雲和・第一回国際東皋心越古琴交流会」という催しが東皋心越禅師が嘗て住持した永福寺と、更に是等に因み杭州最新の音楽ホール紅星大劇場ホールで心越禅師記念の琴会や討論会が行われた。

東皋心越禅師が日本に渡り三百三十年が経過した事。又、永福寺の約六十年ぶりの重修完成を祝い、更に是等に因み、禅師に縁の深い日本人音楽家として筆者も招待された。

中国曹洞宗寿昌派第三十五世の正宗東皋心越禅師は、日本では主に「近世日本琴学中興の祖」、「篆刻」、又「詩文」及び「書画」、特に「隷書」善くした文人僧侶として知られる。

禅師は浙江省の金華府婺郡浦陽の蒋家の次男に生まれ、俗名は蒋興儔、母は陳氏で、両親が二子目を欲し永福寺の観音に祈願して禅師を授かった為、八歳の成長を待って俗叔の蘭石霊公により蘇州の報恩寺で剃髪して仏門に入り、以後浙江を中心に各地に師を求め仏道に精進し、更に参禅の余暇に詩文はもとより、琴碁書画篆刻に到る迄、凡そ君子たるもの必須の教養全般を修めたが、此の間には明末の文学史上に残る著名な文人との交流もあったようである。

禅師の東渡の条は既に御紹介済み。江戸期日本の仏者や特に学者間で明末文人の活きた雛形として禅師は尊重され、又、師を称して「僧中に真儒有り」と彼らに言わしめた程の傑物で、貴顕から庶民に至る迄の多様な日本人に崇め慕われたのである。

筆者は家学の関係で三歳から和洋の音楽の初等教育を受け、丁度音楽の中等教育を受けていた十一歳の一九五八年に、戦後初の「中国歌舞団」の来日東京公演があった。其の頃既に将来作曲家兼ヴァイオリニストたらんと懸命に学んでいたが、初めて聴く生の中国古典音楽と、取り分け其の時に演奏された琴曲の音色と其の内容の精神的深さに圧倒され、是を学ぼうと決心した。学ぶ其の中、日本にも琴の伝統が有ったことを知り、特に東皐心越禅師の伝えた琴派・心越流も研究するようになり、前条杭州の永福寺が約数年前に発見された経緯に深く関わるのである。

禅師に纏わる逸話で著名なものは、徳川光圀公の師、「金沢八景」の選者、水戸の目薬「北斗香」の製法を伝えた、「関羽七印の一」の将来者で庶民の絶大な人気を博す等々、今も多く遣り、宮内庁には心越禅師将来の琴が今も四面保存されている。

「永福寺大雄宝殿」

上院にある大雄宝殿で、右に見えるのが「中日仏教センター」となり、東皐心越禅師を記念した日中の仏学研究所となる。

「杭州西湖図」

中国分省図より。民国23(1934)年、商務印書館刊。地図の一番左側稍少し上に、永福寺の在処が見えようか。

「筆者知音の龔一先生と」

元上海民族楽団団長で、国家第一級演奏家の称号を持つ古琴家の大先生も、筆者とは裸同士で付き合う兄貴分で、交流会後の息抜き、西湖遊覧船上での一齣である。

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第46話

魏氏明楽 元

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

巷間、江戸期伝来の中国音楽を「明清楽(みんしんがく)」と俗に言い習わすが、少しく日本音楽を学んだ御仁ならば、「明楽(みんがく)」と「清楽(しんがく)」は、其の成り立ちと背景のみならず、曲趣も楽器編成も違う全く別種の音楽である。と言う事は良くご存じの事柄と拝察する。

此の四~六月に姫路文学館で「姫路城主酒井宗雅の夢」展が企画され、為に筆者も担がれて鈍重の腰を上げねばならぬが、之には、姫路藩最後の宗主たる酒井家初祖の酒井雅楽守(忠恭(ただずみ)侯。一七一〇~一七七二)が魏氏伝の明楽に痛く感動してより、以下歴代藩主が是を保護した。と言う歴史があるからに他ならない。

「明楽」の謂いは勿論明朝伝来の音楽と言う事であるが、其の伝来は一に、明の遺臣魏氏家伝のものと、二の他伝のものとがあり、通常魏氏伝のものを便宜上「魏氏明楽」と呼び、他伝をも唯に「明楽」と呼ぶが、実用上専門家でも明確な区別は出来かね、普通に「明楽」と言えば大抵は此の「魏氏明楽」を指すのである。

然うして明楽の内容はと問われれば、唐宋の名詩詞に旋律を附した楽や孔子釈奠(せきてん)の楽、又、仏教音楽等が整然と整い、酒井侯は明楽を知り魏氏四世の君山と相知るに及び、之を藩楽に採り入れんと藩士の師に君山を招聘するのだが、撫や苦心して老臣等を説き伏せた事であったろう。

長崎魏家の初祖魏之琰(しえん)(一六一七~一六八九、字は双侯、号は爾潜、通称九官)は明朝に仕えた士人で、福建省福州府福清県の人である。若くして郷里を離れ、安南と東京(トンキン)そして長崎と、三国を股に主に白糸交易で成功して巨財を成し、明末の崇禎年間(一六四〇年前後)を中心に、東京と長崎間を往来し交互に滞留していたが、寛文六(一六六六)年以降は長崎に定住し、同十二(一六七二)年に官許を得て正式に帰化。其の後長崎奉行の特別の計らいで、

「延宝七未(一六七九)年、御奉行所牛込忠左衛門様より、格別の御懇命を以て、九官元卜明官之者故、其侭明服相用候様との御事ニて、倅共元服被仰付、地名を以て苗字に相定、魏高(次男)を鉅鹿清左衛門、魏貴(三男)を清兵衛と相改、御祝儀の為、九官黄金五版、二子に御脇差壱腰、大判壱枚つつ下し置かれ、…」(鉅鹿家・魏氏『由緒書』)

と、魏氏の大元の籍貫が趙(河北が省)の鉅鹿(きょろく)郡であった事から、帰化に際して九官は魏姓の侭にし、二代目からは日本名の鉅鹿(おおが)姓を名乗らせ、以後代々世襲で唐大通事(とうだいつうじ)の「福州話」担当官に任官させたのである。

『洋峨楽譜』見返し

聚奎堂書院刊 明治17(1884)年7月

元来「明清楽」とは、明やら清やらの中国渡りの音楽の総称であって、明清楽という統一されたジャンルが有った訳では無い。

『洋峨楽譜』目次

先入された明楽は別個に一家を成していたが、後の清の俗曲の大流行に因り、明楽家は疎か、明楽譜までが清楽曲集に収拾され、辛うじて生き長らえたのであるからして、当然、明楽も矜持を捨てゝ清楽器を用いて俗曲風に演奏された事、勿論である。

『洋峨楽譜』全94曲中、図版中の「宮中楽」から「風中柳」までの12曲が明楽曲である。

「小重山」明楽手抄譜『魏氏楽歌譜集』より

【右図】刊本『魏氏楽譜』とは異なる伝の、是又江戸中期の『魏氏楽譜』であるが、刊本は歌詞のみ印刷されて譜は一切無い。伝習を尊ぶが故に、師からの指示で工尺譜(こうせきふ)は記された為である。本例は唱歌、龍笛、巣笙、瑟、小鼓の各譜が記された師匠級の実用した総譜で、遺例は非常に珍しい。

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第47話

魏氏明楽 亮

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

明楽を伝来した魏家の初祖双侯は、明末崇禎年間末期(一六四〇年前後)を中心に、東京と長崎間を往来して交互に寄留していたが、既に正保四(一六四七)年には、崇福寺の最有力な大檀越となっていた。

抑も此の崇福寺は長崎寄留の福建省福州人の為に寛永十二(一六三五)年に創建された寺で、福州寺又昔は支那寺とも、伽藍が赤い為に赤寺とも言われたが、寺の梵鐘を寄進するに際して、四人の大檀越の中の最年少三十一歳であり乍ら、双侯は百五十両という最高額を寄付している程の実力者であったのである。

魏家に関する代々の覚書『由緒書』に、

「…其後、明季之勢不任、心底日本之御国風を慕ひ、寛文六(一六六六)年来朝仕り、同十二子年右二子、并召仕魏熹共々四人長崎住居御免、…」

とあり、清の康熙五(一六六六)年、我が寛文六年以来、双侯一家主従四人妻の武氏は無く、使用人は別計)は長崎に居住していたが、六年後の寛文十二(一六七二)年、双侯五十六歳の時に至り初めて、

「…寛文十二年、清人魏九官等帰化シテ長崎ニ居ラン事ヲ乞フ、之ヲ許ス、…」(『続皇朝史略』)

官許を得て帰化し、正式に長崎に定住するようになったのである。同じく『由緒書』に、

「…延宝七未(一六七九)年、御奉行所牛込忠左衛門様より、格別の御懇命を以て、九官元卜明官之者故、其侭明服相用候様との御事ニて、作共元服被仰付、地名を以て苗字に相定、魏高を鉅鹿清左衛門、魏貴を清兵衛と相改、為御祝儀、九官黄金五版、二子に御脇差壱腰、大判壱枚つ、被下置、…」

とあり、長崎奉行牛込忠左衛門勝登の特別の計らいで、

「…九官元ト明官之者故、其侭明服相用候様、…」

と、魏双侯は中国士人に対する処遇で、魏氏のままに置き、

「…魏高を鉅鹿清左衛門、魏貴を清兵衛と相改…」

と、魏氏の本貫が趙(河北)の鉅鹿(きょろく)郡であったため、息子二人の代か日本名の鉅鹿(おおが)姓を名乗らせた経緯も判明するのである。

扨、魏家の初祖となった双侯は白糸交易に携わる傍ら、明の宗室朱氏載堉(一五三六~一六一二)の音楽や廟堂の音楽に精通し、更に明末清初、双侯が頻繁に往来した安南や東京は未だ中国(漢字)文化圏であった事からも、音楽に堪能な双侯は、中国伝来の音楽や、各地の音楽にも興味を持った事と思われる。

「…翌丑年御願申上候而上京仕、不図も於内裏明楽を奏し、御酒御菓子抔頂戴仕、冥加至極難有仕合奉存候、…」(『由緒書』)

双侯帰化翌年の延宝元(一六七三)年五十七歳の折、允許を得て京の都へ上り、内裏に於いて明楽を演奏し、御酒、御菓子などを拝領したと有り、斯うした縁も有って京都に多少の人脈が出来たものと思われるが、唯此の時は魏氏三代の明規や四世に当た君山は未だ在せず、双侯は魏氏二代となった弟の貴こと永昭(一六六一~一七三八)や、その兄で別家した高こと永時(一六五〇~一七一九)に連なる一族郎党を牽き連れて演奏したのであるからして、当然君山は偕に演奏したことにはならぬが、此の明楽演奏は都の管絃好きな人士の記憶に残る画期的な出来事で有った様で、為に是が百年の後、都で家伝の明楽を広める事となる四代魏君山上京の重要な伏線となったのである。

「明服衣巾図」『魏氏楽器図』より

『魏氏楽器図』は、安永9(1780)年6月、魏双侯明楽四代目の継承者である魏君山の門人・筒井景周の篇、京都の奎文館の発行になる『魏氏楽譜』と姉妹編の楽器図及び手引き書で、言うなれば「魏氏明楽」を読み解く為の必須の虎の巻である。

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第48話

魏氏明楽 利

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

魏之第四世の魏皓こと鉅鹿(おおが)子明(一七二八~一七七四。幼名富五郎、諱は規貞)は特に音楽に才能があり、又、自負もあつて明和の初年、家学の明楽を伝えんと京都に出て、通り名を民部、君山と号して活躍した。魏家も之琰以来すでに百年を超え四代目ともなり、子明はこの音楽が魏家一族中でも段々と風化し、

「幼きより音律を解し、其の家其の技の妙を悉く究めざるなし、其の伝の博まらざることを聞き、一旦飄然として西のかた京師に遊び、之を同好に授く」(「君山先生伝」)

本来は廟堂にこそ用いられるべき雅正かつ貴重な音楽が、当時長崎一地方の魏氏の家庭音楽としてのみ伝えられている現状に飽き足らず、眈々と機会を伺っていたのである。

そこで魏氏三代・明規(?~一七六九)の嫡男である子明は、弟で第四子の太左衛門規康(後の道流)に一先ず家を任せ、曾祖父・之痰がかつて内裏で明楽を演奏した折りの多少の伝を頼り、子明自身の都で是非とも一花咲かせたいとの強い願望と、並々ならぬ自負心とを持って勇躍京の都へ上ったのである。

「凡そ京に居すること殆ど十余年」と「君山先生伝」にもあるように、この上京は子明三十代半ばの宝暦の末から明和の初め、即ち一七六四年前後の頃では無かったかと筆者は推定する。

京の都で子明は名を民部と改め君山と号し、新生君山こと鉅鹿民部は不退転の意志をもって暫く辛抱する内に、幸いにも筒井景周、芥川思堂、岡崎廬門を始め何人かの有力な門弟も出来、最終的には百人もの弟子に恵まれたのである。亦、姫路藩主の酒井侯(後出)というパトロンも現れ、魏氏伝の明楽は一躍活況をきたし知名度を得るに至る。

其の頃の姿を写した上図を見れば、如何にも自信に満ちた風貌の君山先生である。彼が楽器を持った従者を従え、京の都を闊歩する様が彷彿と裏に浮かび上がる。

芥川思堂(一七四四~一八〇七。京都の人で越前・鯖江藩儒。名は元澄、通称左民、字は子泉、思堂は号)による『魏氏楽器図』引言に言う。

「拙に至り、愚に至るに、加うる以て病多し、音を為す何物をも、律を為す何物をも知らず、晩に君山魏子に従いて其の伝うる所の楽を学ぶ、伊(た)だ吾が暇に、未だ甞て此れに従事せず、

浪華の筒景周、先に已に魏子入室の弟子と為り、諸楽器、阮(げん)など悉く之を善くし、且つ楽器を模擬し、而して之を造りて諸を蔵す、其の家に肆習すること有年、故に余と懇ろに交うを以てす、

余は江南に家すなり、游息の餘、花辰月夕、船を江上に放ち、君と諸友、白(あした)に浮かべて大飲唱歌し、迭(かたみ)に起こる絲管を並べて奏さば、陶々乎として、其の楽の(この間[只且・シショ〕の字あるも助字にして意なし)声音は嗟(なげ)くが若く、以て已むべからず、

易に曰く、缶を鼓して而して歌はざれば、則ち大耋(だいてつ)のみ之を嗟くと、

詩に曰く、何ぞ日々に瑟を鼓し、且つ以て喜楽し、且つ以て日を永くせざると、君に其の意有るか、

楽器図の拳は蓋し魏子没して其の伝の泯(ほろ)び絶うることを恐る、故に之が伝を為し、

之が器を図し、之を上木し、之を同好に公にす、信じて古を好む者と謂うべし、師受の義を忘れざる者と謂うべきなり、

嗚呼魏子、而して其の之を何と謂うか知ることの有るか、予をして言を題せしむ、

謝すに敏からざれば、則ち述回するべからず、君と相得るの状を以て篇に列すと云う、

安永九年庚子夏六月

平安 思堂芥元澄書浪華江浜寓居」

「君山魏先生肖像」

『魏氏楽器図』安永九(1780)年刊 観瀾亭版より

君山は京都に於いては高弟や門人、又理解者とパトロンにまで恵まれ、京阪の地に在った凡そ十余年の内の大半は比較的順風満帆に明楽を伝授して過ごすが、パトロンである姫路侯に先逝され、已む無く故郷長崎に帰り失意の中に病死する事となる。

像肖生先魏山君

△目次TOP↑

瘦蘭齋樂事異聞 第49話

魏氏明楽 貞

琴士・作編曲家、湯島聖堂斯文会講師 坂田進一

前稿中、芥川思堂自ら引言中に言うよう、通常少年期の志学よりは遅く、恐らくは二十代末頃に思堂は明楽を学んだようだが、自身謙遜する以上には余り熱心に学ばなかったことが解る。思堂は師の君山より十六歳年下であるから、君山の再晩年すなわち四十五、六歳頃の弟子と看做すことができる。

思堂が儒者として君山に明楽を学んだ時、すでに筒井景周は同門の大先輩として存在し、其の後に思堂は景周と親しくなったが、之と交際する中にも景周は一般の門人とは異い諸楽器や阮などの演奏法に通じ、其の上各種楽器を模作して已に明楽の専門家然としている。そんな景周の人柄と学識に思堂は驚きと尊敬の念を抱いていた様子が窺え、後年『魏氏楽器図』上梓の際には、文末にあるよう、喜んで「引言」の依頼に応じたのである。

思堂の引言は現役の儒者という事もあり、典拠を駆使した文辞も巧みに、後半『周易』の「離」から、また『詩経』国風から「蟋蟀」(コオロギ)

の例を引く。

筒井景周(生没年不祥)については現在のところ、名は郁、景周と号し、君山の高弟、且つ師の亡き後その衣鉢を継いで門人と結社し、『魏氏楽器図』を刊行し明楽の普及を図った大阪の人とのみ伝わる。

次に筒井景周の「君山先生伝」(『魏氏楽器図』巻末)を読んでみよう。

「君山先生伝

先生姓は魏、名は晧、字は子明、君山と号す。其の先趙の鉅鹿郡に住すを以て鉅鹿氏と為す。

四世の祖、双侯字之は、明朝の仕人なり。朱明氏の楽に通じ、崇禎中、楽器を抱くて乱を避け、遂に吾が肥前長崎に来りて家し、伝習して先生に至る。

先生幼きより音律を解し、其の家其の技の妙を悉く究めざるなし。

其の伝の博まらざることを聞き、一旦飄然として西のかた京師に遊び、之を同好に授く。人の稍明楽なるもの有ることを知り、一時翕然とし名籍の声甚だし。